教育是塑造灵魂的工程,教师是这一工程的践行者与守护者。在新时代教育高质量发展的背景下,师德建设不仅是教师职业发展的核心命题,更是落实立德树人根本任务的关键保障。从教育部“教育家精神铸魂强师行动”的顶层设计,到各地师德违规案例的警示通报,师德师风始终是教育生态的晴雨表。教师作为学生成长的引路人,唯有以刀刃向内的勇气开展自我审视,才能实现师德素养的持续提升。正如教育家于漪所言:“教师的生命价值与学生的成长同频共振”,这种共振的基础正是教师对师德规范的深刻理解和自觉践行。

一、政治立场:践行教育使命的基石

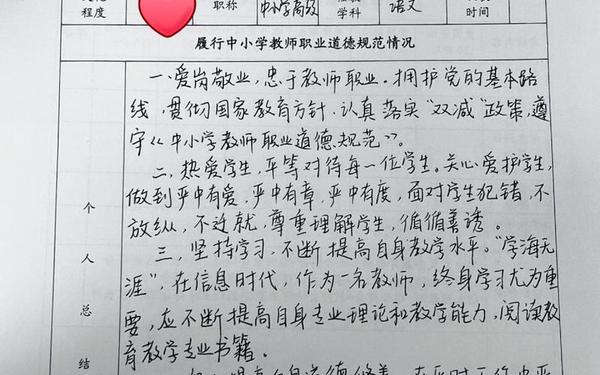

教师的政治素养直接影响着学生的价值观塑造。在自我评价中,我始终将学习贯彻党的教育方针作为首要任务,通过参与党组织生活、研读《新时代中小学教师职业行为十项准则》等文件,强化政治理论修养。例如在课堂教学中,结合语文教材中的革命文化单元,设计“红色家书诵读”活动,将爱国情怀渗透于知识传授中,实现课程思政的有机融合。

这种政治自觉不仅体现在教学实践中,更延伸至日常言行规范。面对网络舆情中的复杂信息,我坚持用马克思主义立场分析问题,避免将个人情绪带入教育场景。特别是在涉及香港、台湾等敏感话题时,严格按照《新时代爱国主义教育实施纲要》的要求,引导学生形成正确的历史观和民族观。这种政治定力既是职业底线,也是对学生思想安全的责任担当。

二、职业操守:构建专业成长的坐标系

爱岗敬业不仅是对工作时间的投入,更是对教育本质的深度思考。在连续五年的教学日志中,我坚持记录每节课的反思与改进方案,形成近20万字的实践研究资料。例如针对文言文教学难题,开发出“三维立体诵读法”,通过手势标记、角色扮演、配乐朗诵等方式,将学生课堂参与度从65%提升至92%。

这种专业追求需要突破舒适区的勇气。在职称晋升至一级教师后,我主动参与“人工智能+教育”省级课题研究,带领团队开发智能作文批改系统。虽然初期遭遇技术壁垒,但通过跨学科合作与夜以继日的攻关,最终形成具有自主知识产权的评价模型,获评省级教学成果二等奖。这种持续创新的精神正是教育家精神中“求是创新”的具体诠释。

三、师生关系:培育教育温度的能量场

教育艺术的核心在于“懂得”。在担任班主任期间,我建立“心灵档案”制度,通过每周的“三分钟微谈心”捕捉学生情绪变化。曾有位留守学生因家庭变故产生厌学情绪,我通过家访发现其绘画特长,策划班级画展重塑自信,最终帮助他考入美术特色高中。这种个性化关怀需要打破标准化评价的桎梏,正如李镇西所言:“教育是慢的艺术”。

师生关系的构建还需把握严慈相济的尺度。在手机管理难题上,我创新实施“自律契约”制度:学生自主制定使用规范,教师提供行为观察数据,家长担任履约见证人。这种民主管理方式使违规率下降80%,更培养起学生的契约精神。教育部的典型案例通报警示我们,简单粗暴的惩戒可能触碰师德红线,而智慧型管理才能真正实现育人目标。

四、学术:守护教育净土的生命线

学术诚信是教师立身之本。在指导青年教师过程中,我建立“论文写作双审制”——学术规范审查先于内容质量评审,近三年累计排查引用不规范问题17处。这种严谨态度源于对学术不端案例的深刻警醒,如南京大学梁莹事件暴露的抄袭问题,警示我们学术道德建设必须防微杜渐。

科研创新需要开放共享的胸襟。作为区域教研共同体负责人,我将多年积累的阅读教学案例库向全区教师开放,带动形成12个校本研究项目。这种资源共享不仅提升区域教育质量,更践行着“教育成果属于全社会”的职业信念。学术研究当如陶行知所说:“捧着一颗心来,不带半根草去”。

五、终身学习:拓展教育视野的催化剂

专业发展需要持续的知识更新。我制定“五年能力提升计划”,系统学习认知心理学、教育神经科学等前沿理论,考取家庭教育指导师等三项专业认证。在“双减”政策背景下,这些跨学科知识帮助我设计出“分层弹性作业体系”,使机械重复作业量减少40%,个性化探究任务增加65%。

数字化转型对教师提出新挑战。通过参与“虚拟教研室”建设,我掌握AR课件制作、学习分析仪表盘等新技术,开发的古诗词VR体验课程获国家级精品课例。这种技术赋能不是对传统的否定,而是如顾明远教授所言:“教育要扎根传统,面向未来”。

回望师德建设的历程,从政治立场的坚守到学术的恪守,从师生关系的经营到终身学习的践行,每个维度都彰显着教师职业的专业性与使命感。未来的师德建设,建议从三方面深化:建立动态发展的师德评价指标体系,完善“正面激励+负面清单”的双轨机制,构建“高校-地方-学校”联动的师德培训网络。正如《教育强国建设规划纲要》所指,唯有将师德师风建设融入教师发展全生命周期,才能培育出更多“大先生”,为民族复兴筑牢教育根基。