(以《北冥有鱼》和《庄子与惠子游于濠梁之上》为核心)

一、《北冥有鱼》

1. 内容与意象

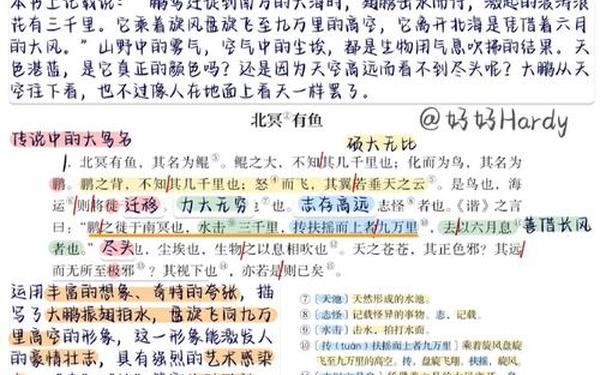

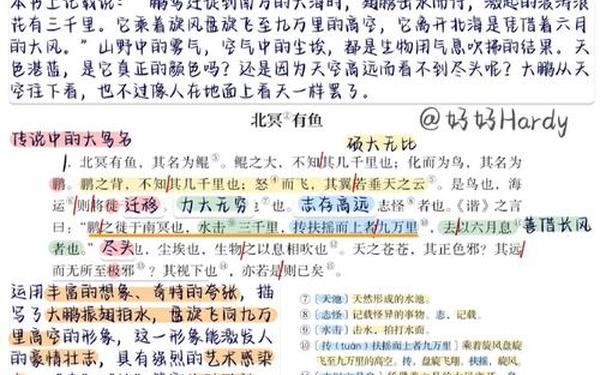

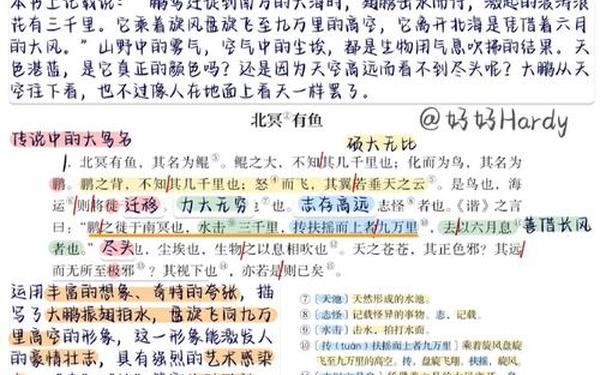

鲲鹏形象:庄子以夸张笔法描绘鲲鹏的宏大——鲲“不知其几千里”,化为鹏后“翼若垂天之云”,展现了超现实的想象力。这种形象象征超越世俗的志向与力量,但需依赖“六月息”的风力,暗示万物皆需凭借外力的哲理。

对比手法:文中通过“野马”“尘埃”等微小事物与鲲鹏对比,说明无论大小,万物皆“有所待”(依赖条件),如雾气需气息吹动,鲲鹏需大风托举,揭示自然规律的普遍性。

2. 哲学内涵

逍遥的相对性:鲲鹏看似自由翱翔,实则受限于风,暗喻庄子追求的“逍遥”并非绝对自由,而是顺应自然规律的状态。此观点批判了人类对“绝对自由”的虚妄追求。

认知的局限性:通过“天之苍苍,其正色邪?”的追问,庄子指出人类对宇宙本质的认知存在局限,强调谦逊与开放的心态。

3. 艺术特色

寓言说理:借神话般的寓言阐述抽象哲学,使深奥道理具象化。例如,用鲲鹏南飞说明“有所待”的普遍性。

雄奇想象:语言充满瑰丽夸张,如“水击三千里”“抟扶摇而上九万里”,塑造磅礴意境,体现道家“汪洋恣肆”的文风。

二、《庄子与惠子游于濠梁之上》

1. 辩论分析

核心矛盾:庄子以“鱼之乐”表达审美体验,惠子则从逻辑实证角度质疑“知鱼之乐”的可能性,反映两人思维差异:

庄子:主张“天人合一”,将主观情感投射于外物,体现道家“万物与我为一”的哲学。

惠子:代表名家学派,强调逻辑严密性,认为认知需实证,体现理性主义倾向。

辩论技巧:庄子通过偷换概念(将“安知”解释为“在哪里知”)化解惠子的诘难,展现诡辩智慧与诗意思维。

2. 思想启示

诗意人生观:庄子从日常对话中提炼诗意,主张以审美眼光观照世界,反对功利化认知。例如,“从容出游”的鱼象征心灵的自由。

哲学的日常化:通过生活化的场景(濠梁观鱼)探讨深刻命题,体现庄子“道在蝼蚁”的思想,即真理蕴含于平凡事物中。

3. 语言特色

对话体结构:全文以短促交锋推进,凸显论辩的戏剧性与思辨张力,如“子非鱼,安知鱼之乐?”的连环反问。

幽默与哲理交织:庄子的回答既具幽默感(“我知之濠上也”),又暗含对认知本质的思考,引发读者多维度解读。

三、拓展延伸

1. 庄子的“逍遥”境界:

真正的逍遥需超越物质依赖(如风)与世俗价值观(如功名),达到“无己、无功、无名”的状态,即与自然完全融合。

2. 对后世的影响:

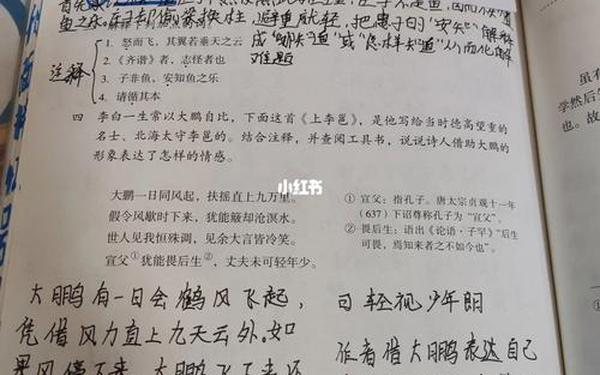

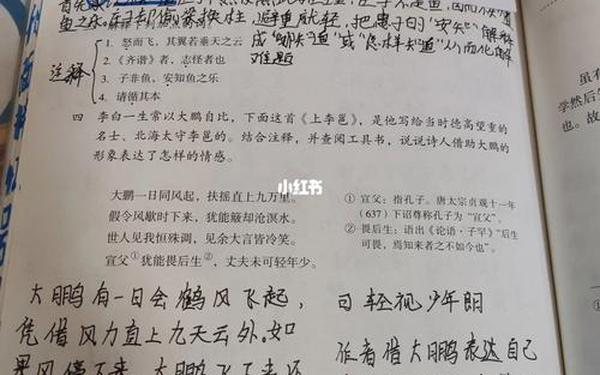

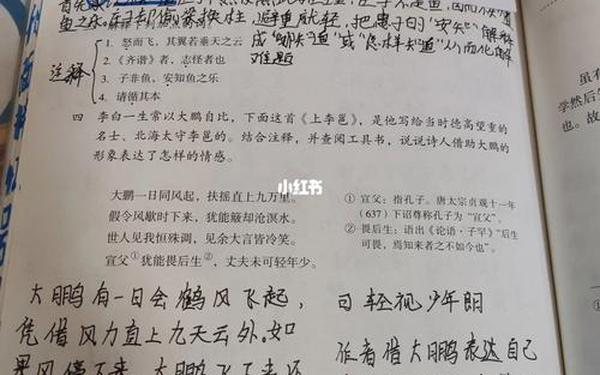

文学:李白以“大鹏”自喻(《上李邕》),苏轼借“庄周梦蝶”抒怀,均受庄子意象启发。

哲学:禅宗的“顿悟”与道家的“天人合一”有内在关联,均强调直觉体验而非逻辑分析。

教学与思考

学习建议:结合庄子的寓言理解其哲学,如通过绘制鲲鹏南迁图体会“有所待”,或模拟濠梁辩论感受思辨乐趣。

争议讨论:

鲲鹏是否象征“积极进取”?部分学者认为其依赖外力,实为对盲目奋斗的讽刺。

庄子“诡辩”是否合理?可从逻辑漏洞与哲学启示双重角度评析。

通过这两则故事,学生不仅能掌握文言知识,更能深入道家哲学的核心,培养辩证思维与审美能力。