在中国现代诗歌的星空中,徐志摩与余光中如同两颗交相辉映的星辰,以截然不同的笔触勾勒出“乡愁”这一永恒主题的深邃与辽阔。徐志摩笔下的乡愁,是《雪花的快乐》中轻盈飞舞的追寻,是《再别康桥》里对精神原乡的眷恋;而余光中的《乡愁》,则以四组具象化的意象,将个人情愫升华为跨越海峡的家国史诗。两代诗人以诗为舟,载着对故土的思念与文化的根系,在时光长河中激荡出回响千年的涟漪。

意象构建的传承与创新

徐志摩的乡愁书写以自然意象为底色,赋予抽象情感以灵动的生命。在《雪花的快乐》中,他以“雪花”自喻,借其“飞扬、飞扬、飞扬”的动态轨迹,隐喻对理想与爱情的执着追寻,雪花最终“溶入她柔波似的心胸”,将乡愁升华为精神皈依的圆满。这种“以物寄情”的手法,在《偶然》中演化为“云影”与“波心”的短暂交汇,以瞬间之美诠释永恒的怅惘。徐志摩的意象体系充满浪漫主义色彩,如《她是睡着了》中“白莲”“碧螺烟”“琴弦”“粉蝶”的并置,构建出超现实的梦幻之境。

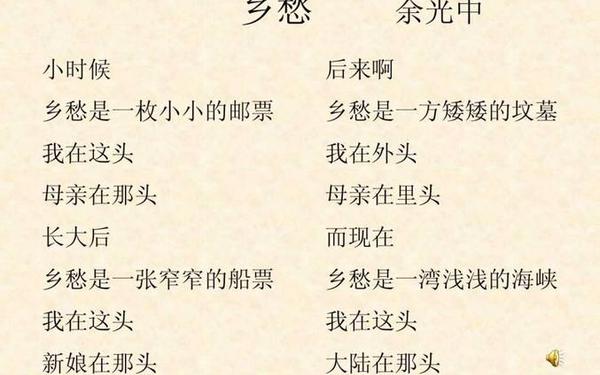

余光中则开创了乡愁意象的“生活化”转向。邮票、船票、坟墓、海峡——这些日常物象经过诗人的淬炼,成为承载集体记忆的文化符号。邮票连接母子亲情,船票象征新婚别离,坟墓指向生死相隔,海峡则凝缩着民族分裂的阵痛。与徐志摩的飘逸不同,余光中刻意选择“小小的”“窄窄的”“矮矮的”“浅浅的”等限定词,以空间的逼仄反衬情感的浩瀚,形成“轻描淡写中的惊心动魄”。这种“以小见大”的意象策略,使《乡愁》既具个人叙事的私密性,又拥有历史书写的厚重感。

结构形式的音乐性探索

徐志摩的诗歌结构如交响乐的即兴变奏。《雪花的快乐》采用错落有致的复沓句式,“飞扬”的三次重复构成回旋的韵律,而每节末尾的破折号与感叹词,则制造出乐句的呼吸感。他在《偶然》中实验“交韵”(ABAB)与“抱韵”(ABBA),将英诗格律融入汉语语境,形成“中西合璧”的音乐美学。这种对形式美的追求,印证了他“诗的秘密在于音节的匀整与流动”的艺术主张。

余光中在《乡愁》中则展现出古典与现代的完美平衡。四节诗采用“时间状语+比喻句+空间对照”的固定框架,看似严谨的“建筑美”中暗藏巧思:“小时候—长大后—后来—现在”的时间链,与“邮票—船票—坟墓—海峡”的意象链交织,形成纵横交织的情感网络。叠词与数量词的复沓运用,既延续了《诗经》的“重章叠唱”,又通过“一枚”“一张”“一方”“一湾”的量词变换,在整齐中创造微妙差异,宛如四重奏的渐进变调。台湾学者叶橹评价这种结构“寓变化于统一,于均衡中见流动”,恰如其分地概括了余光中的形式智慧。

文化根脉的现代性转化

徐志摩的乡愁浸润着五四知识分子的精神漂泊感。康河畔的“彩虹似的梦”,既是剑桥求学的记忆投影,更是对西方文明的诗意想象;《再别康桥》中“轻轻的我走了”的克制抒情,暗含着文化嫁接中的身份焦虑。他的诗学深受济慈、雪莱影响,却始终在“欧化句法”与“汉语意境”间寻求平衡,如《沙扬娜拉一首》以日语词入诗,却以“水莲花不胜凉风的娇羞”点化出东方韵味。

余光中则将乡愁锻造为文化中国的精神图腾。《乡愁》末节从个人叙事突入历史维度,“浅浅的海峡”既是地理阻隔,更隐喻着文化母体的撕裂。他坦言:“蓝墨水的上游是汨罗江”,这种文化自觉使其诗歌兼具楚辞的沉郁与唐诗的蕴藉。在《乡愁四韵》中,他调用“长江水”“海棠红”“雪花白”“腊梅香”等意象,将个体记忆升华为民族文化基因的图谱。学者杨景龙指出,余光中的乡愁“实现了屈原式‘故国之思’的现代转化”,这一评价深刻揭示了其诗学与传统文化的血脉关联。

乡愁母题的当代启示

徐志摩与余光中的乡愁书写,共同构建了中国现代诗歌的精神地理。前者以浪漫主义的飞扬姿态,探索着情感与形式的现代性;后者以文化乡愁为锚点,在古典与现代的张力中重塑民族认同。二者的差异映射着20世纪中国知识分子的心路变迁:从徐志摩“西天云彩”的文化彷徨,到余光中“海峡月光”的家国凝望,乡愁始终是连接个体与时代、传统与现代的核心密码。

未来的研究或许可以深入探讨:数字时代下,乡愁书写如何应对“流动的现代性”?全球化语境中,诗人的文化身份是否正在经历新的解构与重构?徐志摩与余光中留下的诗学遗产,恰似一盏不灭的灯,照亮着后来者在语言与文化的旷野中,继续寻找精神的原乡。正如诗人痖弦所言:“他们的诗句是种子,落在哪里,哪里就长出整个中国的春天。”