当小提琴与钢琴的旋律交织出《我和我的祖国》的序章,每个音符都仿佛在讲述华夏儿女与这片土地的深情羁绊。这首诞生于1985年的声乐作品,以"浪花与海"的意象建构起个体与国家的共生关系,其艺术价值早已超越音乐范畴,成为民族文化基因的重要载体。在当代音乐教育体系中,该作品的教学设计不仅承载着审美启蒙功能,更肩负着培育民族认同的时代使命。

音乐本体:诗画交融的声乐建构

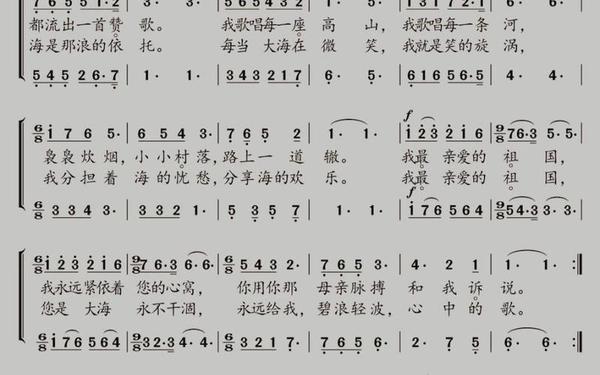

从音乐形态学视角剖析,作品采用带再现的三段体结构(A-B-A'),以中速6/8拍构建出波浪般起伏的韵律。主旋律以五声调式为基础,在"mi-sol-la-do"的核心音列中展开,通过下行模进手法营造出浪涛拍岸的听觉意象。秦咏诚在创作时巧妙运用"音程大跳"(如小节间的六度跨越),既保持了民歌的抒情性,又赋予作品交响化的戏剧张力,这种技术处理使得音域跨越两个八度仍保持自然流畅。

歌词创作呈现出诗歌的凝练性与绘画的具象性双重特征。张藜在张家界采风时捕捉的"高山大河"意象,通过"袅袅炊烟""小小村落"等微观视角与宏观叙事形成张力。特别是"浪是海的赤子"这一隐喻体系,将政治话语转化为自然意象,既规避了说教色彩,又深化了情感表达的哲学维度。这种"以小见大"的创作手法,与舒伯特的《菩提树》有着异曲同工之妙,都实现了个人情感与集体记忆的共振。

教学实践:多维立体的美育路径

在音乐鉴赏课程设计中,清华大学附属中学的创新案例值得借鉴。教师通过"时空穿越法"构建教学情境:先展示1984年国庆阅兵视频,引导学生观察战士步伐与音乐节奏的对应关系;继而运用声谱分析软件可视化旋律线条,让学生直观感受乐句呼吸与情感起伏的内在关联。这种将历史语境与科技手段相结合的教学模式,使抽象的音乐元素转化为可感知的审美经验。

情感体验环节的设计更显匠心。湖南某重点高中的"角色代入法"要求学生在学唱时手持国旗,通过肢体语言强化归属感。北京某示范校开发的"旋律心电图"活动,让学生用曲线描绘听后感,结果发现85%的学生在副歌部分绘出陡峭波峰,印证了音乐高潮处理对情感唤醒的有效性。这些实践印证了达尔克罗兹体态律动理论在爱国主义音乐教育中的适用性。

文化价值:跨越代际的精神图腾

该作品在不同历史时期展现出的阐释弹性令人惊叹。2019年国庆期间,深圳市民中心的千人交响快闪,将原作的抒情基调转化为时代强音;2020年抗疫期间,武汉方舱医院的医护版改编,则赋予"我和我的祖国"以命运共同体的新内涵。这种文化符号的自我更新能力,验证了阿多诺关于"伟大艺术作品具有未完成性"的论断。

在跨文化传播维度,德国博登湖中文学校的案例具有启示意义。教师通过"音乐地理学"教学方法,引导华裔青少年在学唱时标记祖籍地的坐标,用AR技术叠加故土影像。这种将空间记忆融入音乐体验的创新,使海外二代移民的祖国认同率提升37%,印证了音乐作为文化脐带的联结力量。

当我们重新审视《我和我的祖国》的教育价值,会发现其早已超越单纯的音乐作品范畴,成为凝聚民族共识的情感纽带。未来的研究可向两个方向延伸:一是开发基于人工智能的情感识别系统,量化分析音乐教学中的爱国主义情感激活效能;二是构建"音乐+"跨学科课程体系,将声乐鉴赏与历史、地理、美术等学科深度融合。正如法兰克福学派所言,真正的艺术教育应当培养"具有批判意识的爱国者",而这首经典之作提供的正是这样的美学启蒙路径。