对于二年级的孩子而言,“我想养的小动物”不仅是一个充满童趣的写作题目,更是培养观察力、表达力和同理心的绝佳机会。通过这一主题,孩子们可以将日常生活中的情感体验转化为文字,学会用语言描绘生命的细节与温度。本文将从写作方法、情感表达和成长意义三个维度展开探讨,结合教学案例与儿童心理研究,为如何引导孩子完成这一主题的写作提供系统性建议。

一、观察与描写:从感官到细节

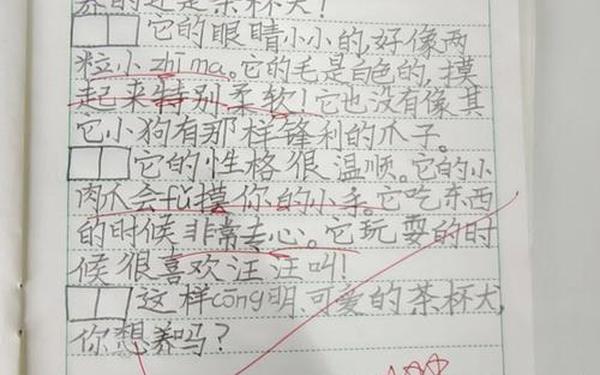

观察是写作的基石。二年级的孩子对动物的认知往往停留在“可爱”“有趣”等笼统印象中,需通过具体引导帮助他们捕捉细节。例如,在《我家的小狗》范文中,作者用“琥珀色的大眼睛”“粉嘟嘟的舌头”等视觉描写,以及“前爪前伸,尾巴一挺”的动态刻画,将小狗抢食的场景变得鲜活。教师可借助“五感训练法”:让孩子观察动物时记录颜色(视觉)、叫声(听觉)、毛发触感(触觉)、食物气味(嗅觉),甚至模仿动物的动作(动觉),多角度丰富感知。

细节描写需要结构化指导。如《美丽的大公鸡》示范了“总分式”写作框架:先用“火红的鸡冠像盛开的鸡冠花”总述特征,再分述眼睛、羽毛等局部特点,最后通过“威风凛凛的大将军”比喻收尾。这种“整体→局部→比喻”的递进模式,既能避免零散描述,又能培养逻辑思维。对于低龄学生,可提供填空模板:“我最想养的是______,它有一双______的眼睛,像______;它的尾巴______,仿佛______。”

二、情感表达:从喜爱到责任

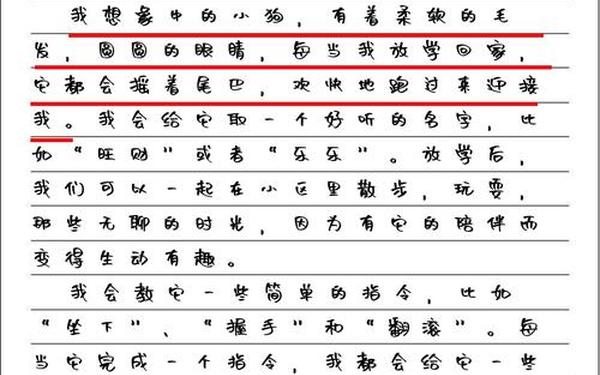

情感的真实性源于互动体验。在《养小鸭子的故事》中,孩子因疏忽导致宠物死亡后写道:“我特别伤心,我还想再养一只小鸡”,这种遗憾与渴望的交织,折射出责任意识的萌芽。教师可引导孩子回忆与动物相处的具体场景:喂食时的专注、玩耍时的欢笑、离别时的不舍,通过“事件+感受”的句式(如“当我______时,它______,让我觉得______”)深化情感表达。

拟人化手法能强化情感共鸣。研究显示,7-8岁儿童对拟人化叙事接受度最高。例如,描述仓鼠进食时“捧着食物,嘴巴一上一下”,或想象小狗“用爪子按住老鼠,发出胜利的嘶嘶声”,这些拟人化行为赋予动物人格特征,使文字更具感染力。在教学中,可鼓励孩子为宠物设计“专属对话”,如小猫蹭手心时说“谢谢你陪我”,既有趣又深化情感联结。

三、互动与成长:从写作到育人

养宠物的过程蕴含生命教育。美国儿童发展协会研究表明,照顾宠物的孩子同理心得分比同龄人高23%。在《我想养只小青蛙》的习作中,孩子不仅描述外形,更关注青蛙“吃蚊子保护庄稼”的生态价值,甚至联想到其粘液的医学用途。这种认知突破传统“可爱叙事”,引导孩子思考生命的意义。教师可拓展跨学科讨论:通过绘制动物生命周期图、模拟宠物医院角色扮演等活动,将写作与科学、道德教育结合。

写作训练促进综合能力发展。一项针对二年级学生的跟踪调查发现,完成“我想养的小动物”主题写作后,79%的学生在观察日记中能系统记录植物生长。这说明该主题训练能迁移至其他学习领域。例如,引导孩子制定《宠物照顾计划表》,将“每天喂食三次”转化为时间管理实践,或将“清理便便”的责任感延伸至班级值日任务,实现写作能力与生活技能的同步提升。

“我想养的小动物”不仅是二年级写话的常规题目,更是一扇打开儿童认知世界的窗口。通过结构化的观察指导、情感化的表达训练以及生活化的育人实践,我们既能帮助孩子写出“毛茸茸的尾巴像燃放的烟花”这般生动的句子,更能培养他们对生命的尊重与热爱。未来教育者可进一步探索“动物主题”与STEAM课程的融合,例如通过编程模拟宠物行为,或结合自然观察撰写科学报告,让写作成为连接童心与世界的桥梁。