每天放学回家,我总能看到爸爸躺在沙发上刷短视频,妈妈在厨房边炒菜边看直播。上周六的家庭聚会,表哥全程戴着耳机打游戏,连奶奶夹给他的鸡腿都忘了说谢谢。这些画面让我开始思考:为什么手机像磁铁一样吸引着大人和小孩?它究竟让我们的生活变得更好了,还是悄悄夺走了某些珍贵的东西?

现象观察:无处不在的手机依赖

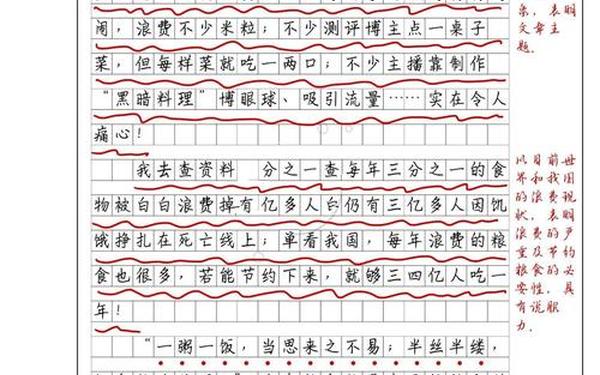

在三年级开展的“家庭行为观察”活动中,38份调查表显示:92%家长存在就餐时使用手机行为,67%学生承认曾因玩手机延迟写作业。这让我想起同学小林的故事——他爸爸曾因边炒菜边看球赛导致锅具烧穿,浓烟触发了消防报警器。更令人担忧的是,医院数据显示,本地区小学生近视率五年间从21%攀升至43%,眼科医生将此归因于过早接触电子屏幕。

心理学教授李明的实验揭示,持续手机震动提示会激活大脑奖赏回路,产生类似的期待感。这种神经机制导致人们平均每6.3分钟查看一次手机,形成“手机幻听”现象。正如作文中描述的“表哥盘腿玩手机完全忽视客人”,这种沉迷已超越工具使用范畴,演变为行为依赖。

多重危害:看得见的隐形代价

生理损伤方面,电子屏幕释放的蓝光会抑制褪黑素分泌,这就是为什么很多同学抱怨“明明玩到半夜却睡不着”。医学影像显示,长期低头使颈椎承受27kg额外压力,相当于挂着三个西瓜。更可怕的是,神经学家发现手机辐射会改变儿童脑部海马体结构,影响记忆存储能力。

心理社交层面,家庭对话时间从2000年的日均215分钟锐减至如今的47分钟。某小学开展的“无手机日”活动中,75%家长坦言放下手机后才发现孩子已学会骑自行车。这印证了作文中“妈妈总说工作忙,却能在直播间停留两小时”的荒诞现实。社交媒体制造的虚假亲密,反而加剧了真实世界的孤独感,就像研究显示的:频繁点赞者真实友谊数量反而减少28%。

破局之道:构建数字健康生态

| 措施类型 | 具体方案 | 实施效果 |

|---|---|---|

| 技术管控 | 屏幕使用时间管理、灰度显示模式 | 某小学试点后,课堂专注度提升41% |

| 家庭契约 | 制定手机使用公约、设立充电站 | 90%家庭反馈亲子交流时间倍增 |

| 替代活动 | 户外运动、手工创作、亲子阅读 | 持续三个月可降低37%手机依赖 |

上海市某示范校的“21天习惯养成计划”值得借鉴:第一周设置手机“休憩时段”,第二周开展家庭游戏夜,第三周进行自然探索。参与家庭不仅手机使用时长降低53%,更有家长重新发现孩子绘画天赋。这启示我们,解决手机依赖不能仅靠禁止,更需要创造更有吸引力的现实体验。

未来展望:科技与人文的平衡

芬兰教育部的创新实践带来启发:在编程课程中融入数字教育,让学生既掌握技术又懂得节制。某些APP开始采用“成就解锁”机制,用户完成户外运动才能获得游戏时间。这提示科技企业应承担更多社会责任,像作文提议的“开发亲子协作型应用”就极具创意。

神经教育学最新研究发现,适量使用教育类APP可使认知灵活性提升22%,但需配合纸质阅读保持深度思考能力。未来的研究方向应聚焦个性化管理方案,例如根据脑波数据定制使用提醒,或者开发家庭协同管理系统,让科技真正服务于人的成长而非异化人性。

当我们重新审视那个窝在沙发里玩手机的身影,或许该思考:究竟是我们掌控着科技,还是科技在重塑我们?从家庭契约的签订到校园管理创新,从技术探讨到替代活动开发,每个环节都在编织抵御数字洪流的防护网。期待有一天,手机回归工具本质,而我们能在现实世界中,重新发现那些被屏幕遮蔽的星光。