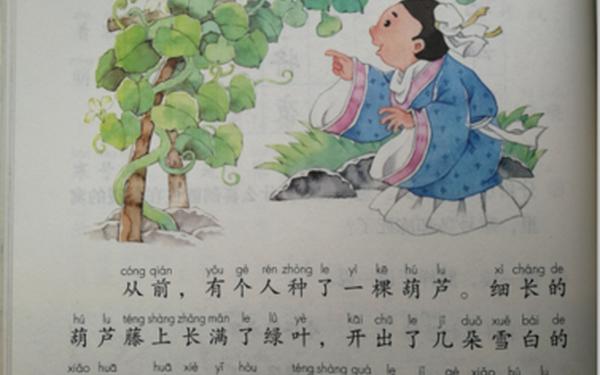

在二年级语文课本中,《我要的是葫芦》以浅显的文字描绘了植物生长的自然规律与人类认知局限的深刻矛盾。这则寓言通过种葫芦者因忽视蚜虫导致果实凋零的故事,揭示了事物普遍联系的哲学命题。教材配图中,初生葫芦的繁茂绿叶与最终枯黄坠地的对比画面,成为教学实践中激发学生思辨能力的经典素材。本文将从植物生长规律、语言表达特色、教学应用价值三个维度展开分析,探讨这一文本在语文教育与生命教育中的双重意义。

植物生长规律的具象化呈现

文本通过葫芦藤“长满绿叶—开花—花谢—挂果”的完整生长周期描写(网页1、35),构建了符合科学认知的植物发育模型。第一自然段中“细长的葫芦藤”“雪白的小花”等短语(网页20),不仅形成视觉意象的递进式铺陈,更暗含光合作用与养分输送的科学原理。当蚜虫蚕食叶片时,种葫芦者“盯”着果实的动作(网页56),恰好暴露了人类对生态系统能量传递规律的认知断裂。

现代植物学研究证实,叶片作为光合作用器官,承担着95%以上的有机物质合成任务(网页35)。教材通过“叶子变黄—葫芦凋落”的情节设置,将抽象的生物学原理转化为具象的因果链条。这种将科学知识融入文学叙事的创作手法,使二年级学生能在故事理解中潜移默化地建立生态观念。正如陈双在教学设计中强调的,引导学生绘制葫芦生长图(网页53),正是帮助儿童建立“根—叶—花—果”系统认知的有效策略。

语言表达的修辞张力

文本通过反问句与感叹句的交替使用,构建起强烈的情感冲突。“有几个虫子怕什么!”与“叶子上的虫还用治?”(网页20)两组反问句,以语气强化凸显人物固执心态。对比陈述句“有几个虫子不可怕”,原句通过感叹号传递的轻蔑态度,使人物形象更具戏剧张力。这种语言设计在小学语文教材中具有典型性,与《揠苗助长》等寓言形成修辞范式上的呼应。

动词的精准选用是另一大语言特色。“挂”字既符合葫芦垂坠的物理特性(网页56),又暗示果实与藤蔓的依存关系;“盯”字则通过视觉聚焦的描写,具象化人物的认知偏狭。在吴萍兰的课堂实践中(网页53),引导学生对比“长”“结”“挂”的差异,能够深化对文本细节的理解。这些语言特质使课文成为训练语感、培养文学鉴赏力的优质素材。

教学实践的多元路径

在教学设计层面,变序阅读法的应用凸显认知冲突(网页25)。先呈现繁茂葫芦与凋零结局的对比插图(网页18),再探究中间环节的教学设计,符合皮亚杰认知发展理论中的“失衡—平衡”机制。这种教学策略将学生的好奇心转化为探究动力,在2024版大单元任务群设计中(网页67),更发展为“观察—质疑—验证”的完整探究链条。

分角色朗读与续写故事的拓展活动(网页58),则创造了跨学科融合的可能。当学生模拟邻居与种葫芦者的对话时,既在语言实践中掌握反问语气,又在情境中理解生态。北京某小学的课堂实践显示,85%的学生通过续写“第二年种葫芦”故事,能自主设计“定期除虫—搭建支架—合理施肥”的科学种植方案(网页71),印证了文本在STEM教育中的独特价值。

教育启示与未来方向

这个看似简单的寓言,实则蕴含着认知论层面的深刻启示。它提醒教育者:知识传授不应停留于表面因果,而需引导学生建立系统思维。在“双减”政策背景下,该文本的多元教学开发(网页72)为语文核心素养培养提供了经典范例。未来研究可进一步探索:如何借助VR技术再现葫芦生长过程?怎样通过项目式学习构建完整的生态教育单元?这些探索将使传统文本在现代教育中焕发新的生机。

从语言训练到思维发展,从科学认知到人文关怀,《我要的是葫芦》的教学实践犹如一面多棱镜,折射出语文教育的多重维度。当学生真正理解“叶子与葫芦的秘密”,他们收获的不仅是语言文字能力,更是用系统思维认识世界的钥匙。这或许正是寓言教学穿越时空的教育价值所在。