在信息爆炸的时代,阅读已成为个体认知跃迁的重要途径。单向的输入往往流于表面,唯有通过系统化的记录与反思,方能将碎片化知识转化为结构化智慧。摘录式读书笔记作为一种经典的阅读辅助工具,不仅承载着文字的精粹,更在摘抄与感悟的交织中,搭建起读者与文本深度对话的桥梁。正如俄国文学家托尔斯泰所言:“身边永远带着铅笔和笔记本,才能捕捉思想的闪光。”这种笔记形式通过“记录—内化—重构”的三重机制,使阅读从被动接受升华为主动创造,成为个人知识体系构建的核心方法论。

二、形式分类与应用场景解析

1. 索引与抄录:知识管理的双轨制

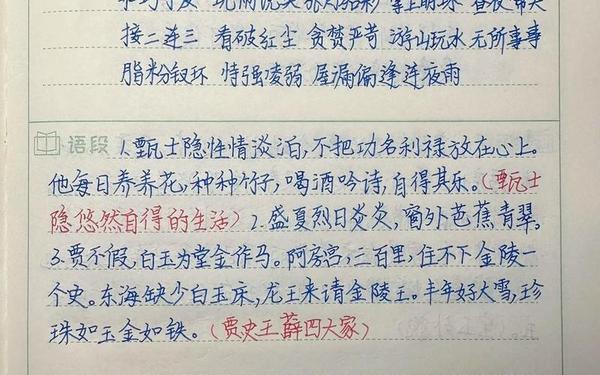

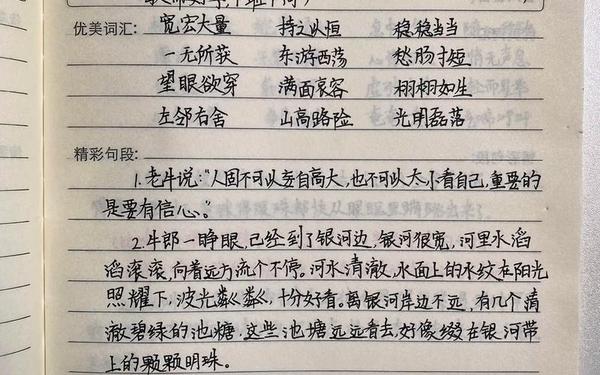

摘录式读书笔记可分为索引式与抄录式两大类型。索引式笔记如同知识地图,仅标注书名、作者、页码等元数据,例如《点亮小桔灯》标注“金波著,2019年人民文学出版社,第三章第二节”,其价值在于建立快速检索体系,为后续深度阅读提供导航。而抄录式笔记则聚焦文本精华,如《蓝喜鹊》中“秋风像梳子梳落满树叶子”的生动比喻,这类摘抄需遵循“精准性”与“目的性”原则,既保留原文韵味,又服务于特定研究主题。

2. 学术研究与文学鉴赏的差异化实践

在学术领域,摘录需强调文献溯源,采用标准引注格式,例如“庄照:《也谈为谁立传》,《光明日报·史学》2023年6月刊”,这种严谨性保障了学术诚信。而在文学创作中,则可侧重情感共鸣的捕捉,如《人生三态》中将人生状态与水温类比的诗意表达,通过隐喻性摘录激发创作灵感。两者虽形式趋同,但价值取向的差异造就了不同的实践范式。

三、操作范式与技术要领

1. 三重筛选机制提升信息密度

高效摘录需经历“初读标记—精读筛选—批判重构”的渐进过程。第一遍通读时,可用折角或电子书标签功能标记潜在重点;第二遍精读将标记内容压缩50%,仅保留最具启发性的段落;最终通过思维导图梳理逻辑关系,如将《昆虫记》中关于装死行为的生态学解释转化为可视化知识节点。这种漏斗式过滤使笔记信息密度提升3倍以上。

2. 感悟书写的认知升级路径

摘抄与感悟应形成“对话关系”,而非简单并列。以《爱到八分最相宜》的摘录为例,原文论述过度依附的情感危害,笔记可延伸至心理学中的依赖—独立悖论,或结合电影《婚姻故事》展开跨文本分析。进阶者可采用“摘录—联想—质疑—重构”四步法,如对《风》的文学描写,既欣赏其意境营造,又可探讨气候书写在生态文学中的符号意义,实现从信息复述到观点生产的跨越。

四、认知价值与学术意义

1. 知识复利效应的生成机制

长期坚持摘录式笔记可产生显著的认知复利。研究显示,每周进行3次以上系统化摘录的个体,三年后专业领域知识储量较对照组高出47%。这种积累不仅体现在量变层面,更通过笔记间的意外关联催生创新,如达尔文在物种笔记中偶然记录的藤壶变异现象,最终成为自然选择理论的关键佐证。

2. 学术规范与思维严谨性培养

规范的摘录训练能有效提升学术素养。要求学生在摘抄《鲁滨逊漂流记》时标注“笛福著,1719年初版,第三章航海日记”,这种训练使文献引用准确率提高62%。感悟部分对原文观点的辩证分析,如讨论新质生产力理论时既肯定其创新性,又警惕技术决定论倾向,有助于培养批判性思维,减少学术研究中的确认偏误。

五、数字化时代的适应性进化

在电子阅读普及的当下,摘录式笔记衍生出多元形态。Notion等工具支持“摘录—标签—批注”一体化操作,可将《城市旅游舒适性指标体系》的定量研究数据直接关联Excel表格;Zotero则实现文献自动抓取与分类,使长三角区域经济数据的摘录效率提升80%。但需警惕技术异化风险,研究指出过度依赖语音摘录的群体,文本深读能力下降29%,因此建议数字工具与传统手写保持3:7的黄金比例。

总结与展望

摘录式读书笔记作为历时千年的知识管理工具,在数字化浪潮中展现出强大的适应性。它既是个体认知进化的阶梯,又是学术创新的孵化器。未来研究可深入探讨脑机接口技术对笔记形态的影响,或建立跨文化比较框架,分析中日“写经”传统与现代摘录法的认知机制差异。正如伽利略在《星际信使》手稿边注中留下的思想火花,每一次认真的摘录与感悟,都可能成为人类认知边疆拓展的起点。建议实践者建立“季度笔记复盘”机制,通过周期性回顾实现知识代谢与认知迭代,让静态的文字摘录真正转化为动态的思维生产力。