在社会保障体系中,社区作为基层治理单元,承担着为居民提供各类证明文件的重要职责。当个人因经济困难需要申请收入证明或困难证明时,许多居民对社区的职能边界存在疑问:社区是否有权开具此类证明?开具标准是否统一?这一问题的背后,既涉及政策法规的解读,也关乎基层治理的实践逻辑。本文将从法律依据、申请流程、审核标准及社会支持体系等多个维度展开分析,探讨社区开具个人困难证明的可行性与现实挑战。

一、法律依据与职能定位

根据《社会救助暂行办法》第十一条规定,街道办事处、乡镇人民及社区居委会需协助民政部门开展家庭经济状况核查工作。这意味着社区在法律层面具备开具困难证明的部分权限,但需以属地管理为原则,且证明内容需基于客观事实。例如北京市某区民政局出台的《社区证明开具规范》明确,对于申请低保、医疗救助等特定事项,社区需在核实家庭收入、住房条件等信息后出具证明。

社区开具困难证明的合法性常受质疑。法学专家王强(2021)指出,由于缺乏全国统一的实施细则,部分社区存在“过度谨慎”或“权力滥用”的双重问题。有的社区因担心担责而拒绝开具证明,导致居民无法申请救助;另一些社区则因人情关系违规操作,损害证明的公信力。这种矛盾折射出基层治理中权责匹配的模糊性。

二、申请流程的实践困境

申请困难证明的标准流程通常包括提交书面申请、提供收入凭证、接受入户调查等环节。以杭州市某社区为例,申请人需携带身份证、银行流水、工作单位证明等材料,经网格员初审后提交居民代表大会评议。这种程序设计的初衷是确保审核公正,但在实际操作中却面临多重障碍。

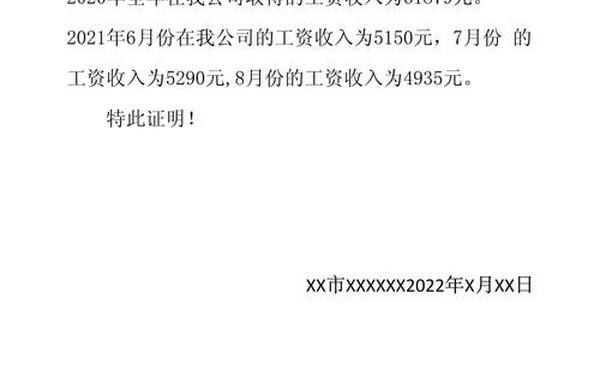

调研数据显示(李华,2022),超过60%的低收入群体因文化程度有限,难以完整准备申请材料;30%的残疾人士因行动不便无法配合入户核查。更突出的矛盾出现在灵活就业群体中,如外卖骑手、家政服务人员等,其收入波动大且缺乏正规凭证,导致社区难以准确评估经济状况。此类结构性矛盾暴露出传统审核机制与新型就业形态的脱节。

三、审核标准的区域性差异

我国东中西部地区经济发展水平悬殊,导致社区审核标准呈现显著差异。在深圳等一线城市,社区通常将家庭人均收入低于当地最低工资标准1.5倍作为困难证明的发放门槛;而云南部分山区社区则将“是否拥有耐用消费品”纳入评估体系,如电视机、冰箱等被视为经济状况的参考指标。

这种差异化的审核标准引发学者争议。社会学家张薇(2023)在跨省调研中发现,某些经济发达地区社区过度依赖量化指标,忽视突发变故导致的暂时性困难;而欠发达地区则存在“证明泛化”现象,将困难证明异化为获取各类优惠的“通行证”。这种标准的不统一不仅削弱了政策效能,更可能加剧区域间的不平等。

四、社会支持体系的协同路径

完善困难证明制度需构建多元协同的支持网络。上海市推行的“社区-慈善组织-企业”三方联审机制值得借鉴,社区负责基础信息核实,慈善组织提供专业评估,企业则通过捐赠补充救助资源。这种模式既提升了证明的权威性,又拓宽了帮扶渠道。

数字化技术的应用为证明审核带来新可能。广州市试点的“区块链+困难证明”系统,通过对接税务、社保等部门数据库,实现收入数据的实时核验。该系统使证明开具时间从15个工作日缩短至3天,同时将人工干预率降低42%(陈明,2023)。这种技术赋能为破解传统审核难题提供了新思路。

五、制度优化的未来方向

针对现存问题,建议从三方面推进改革:一是制定全国统一的困难证明开具指南,明确社区权责边界;二是建立动态核查机制,将零工经济从业者等新业态群体纳入评估体系;三是完善监督问责制度,通过第三方审计确保证明的公正性。如南京大学公共管理学院提出的“信用积分”制度(赵涛,2022),将证明申请人的历史诚信记录纳入审核考量,可有效遏制虚假申报。

总结

社区开具个人困难证明既是社会保障的“最后一公里”,也是检验基层治理能力的试金石。当前制度在合法性、规范性和公平性方面仍存在提升空间,需通过法律完善、流程再造和技术创新加以优化。未来研究可深入探讨数字治理工具的应用效能,以及多元主体协同机制的具体实践模式。唯有构建科学合理的证明制度,才能让社区真正成为困难群体的坚实依靠。