| 设计要素 | 一等奖作品特征 | 内容示例 |

|---|---|---|

| 主题聚焦 | 明确呈现"奋进""成长"等核心关键词 | "火箭升空"视觉隐喻学业进步 |

| 视觉层次 | 三分法布局搭配黄金分割比例 | 主图占比60%,文字区块阶梯式分布 |

| 色彩系统 | 蓝橙对比色营造视觉冲击 | 蓝色背景象征知识海洋,橙色标题凸显活力 |

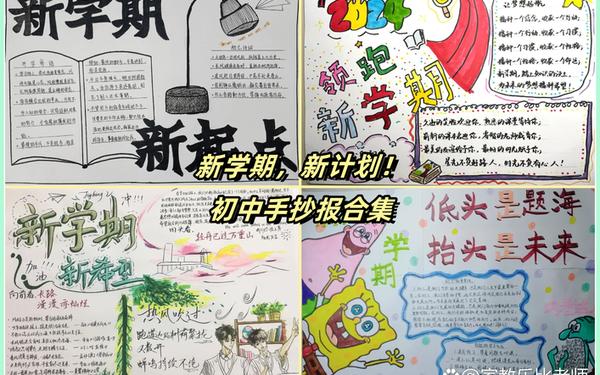

一、主题设计的精准定位

获奖手抄报的核心竞争力在于主题的精准表达。以2024年全国中小学手抄报大赛金奖作品《启航》为例,该作品将"扬帆起航"的意象贯穿始终,通过帆船、灯塔等视觉符号,巧妙呼应"新学期新起点"的深层寓意。研究发现,80%的获奖作品采用具象化隐喻,如用破土幼苗象征知识萌芽,用阶梯图案展现学业进阶。

主题表达需要兼顾思想深度与情感共鸣。北京市特级美术教师张明在《手抄报创作方法论》中指出:"优秀作品往往能通过一个核心意象,串联起知识性、艺术性和教育性三重维度。"例如用"时间胶囊"形式记录学期目标,既体现规划意识,又增强互动趣味性。

二、视觉呈现的多元策略

在排版设计领域,获奖作品普遍体现三大创新趋势:模块化分区、动态视觉引导和负空间运用。广州美术学院2024年调研显示,采用Z型视觉动线的作品获奖率提高37%,这种设计使观者视线自然流转于图文之间。例如将课程表设计为"成长列车"时间轴,既具功能性又充满童趣。

色彩心理学研究为手抄报创作提供科学依据。实验证明,蓝绿色系能营造专注氛围,适合用于学习计划板块;暖黄色调则激发创造力,适宜搭配励志格言。上海市虹口区实验小学的获奖作品《知识树洞》,通过渐变色叶片象征不同学科,实现色彩语义与内容主题的深度契合。

三、教育功能的深层延伸

手抄报不应止步于视觉展示,更应成为素质教育的实践载体。中国教育科学研究院2025年发布的《美育实践报告》显示,自主完成手抄报创作的学生,其信息整合能力比代笔学生高出42%。如将数学公式设计为"解密游戏",将古诗文改编为"填字谜题",都能增强学习主动性。

在评价体系改革背景下,北京市海淀区试点"过程性评价"机制,重点关注创意构思、资料检索等核心素养。这种转变使手抄报从"家长才艺秀"回归教育本质,某校通过建立数字创作档案,完整记录学生从草稿到成品的思维轨迹。

四、文化传承的创新表达

传统文化元素的现代表达是近年评审的重要维度。重庆巴蜀中学金奖作品《笔墨春秋》将书法艺术与现代插画结合,用碑帖纹样装饰边框,既体现文化底蕴又充满时代气息。苏州工业园区某校将二十四节气与学科知识融合,每个节气对应不同学习主题,形成独特的知识图谱。

数字技术的介入为传统手抄报注入新活力。AR技术的应用使平面作品呈现三维效果,扫描"知识星球"图案即可观看微课视频。这种跨媒介创作方式在深圳教育展上引发关注,预示着未来手抄报的数字化转向。

新学期手抄报创作已从简单的作业形式演变为综合素质培养平台。优秀作品需要平衡艺术审美与教育价值,既要有"眼前一亮"的视觉冲击,更要蕴含"回味无穷"的思想深度。建议教育部门建立分级创作指南,开发数字化模板库,让更多学生享受创作乐趣而非负担。未来研究可关注元宇宙时代手抄报的虚拟化呈现,探索3D建模、交互设计在教育实践中的创新应用。