在信息化与全球化交织的时代背景下,英语教育正经历着从传统课堂向数字化资源的转型。人教版《新目标九年级英语》教材及其配套的九年级下册电子书,作为初中英语教育的重要载体,不仅承载着《义务教育英语课程标准》的核心要求,更通过多维度的设计理念和资源整合,为师生构建了立体化的语言学习生态。这套教材以“话题·功能·结构”三维框架为骨架,融合跨文化意识与情感教育,成为提升学生综合语言运用能力的关键工具。

教材结构与核心设计理念

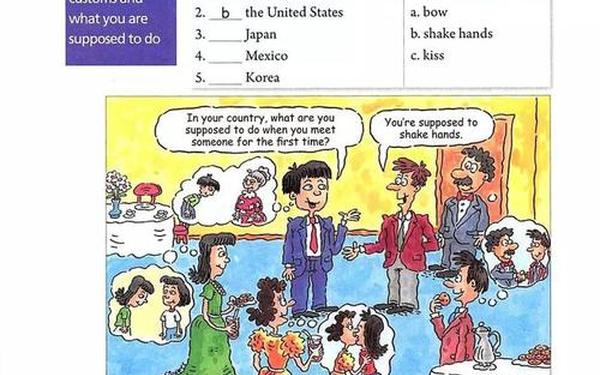

《新目标九年级英语》教材采用单元模块化设计,每个单元围绕特定话题展开,如“How do you study for a test?”和“Protecting the environment”等,既贴近学生生活经验,又延伸至社会热点议题。以Section A的基础语言输入为起点,通过听力对话、语法解析等环节实现知识内化;Section B则通过阅读拓展和写作任务完成语言输出闭环。例如Unit 10“You're supposed to shake hands”中,教材将文化习俗与语法结构(情态动词被动语态)有机融合,使学生在讨论跨文化交际时自然习得“be supposed to”的语用规则。

该教材的深层逻辑体现在“学习策略”的梯度培养上。从七年级的认知策略到九年级的资源策略,教材通过Self Check板块的反思任务,引导学生建立个性化学习档案。如Unit 4“I used to be afraid of the dark”中,通过对比过去与现在的变化,既训练“used to”结构,又渗透记忆策略——利用时间轴整理语言知识。这种设计呼应了语言学家Krashen的“可理解性输入”理论,通过i+1的难度递进,构建符合青少年认知发展规律的学习路径。

教学资源的立体化整合

九年级下册电子书作为纸质教材的数字化延伸,突破了传统课堂的时空限制。其核心价值在于资源的可及性与交互性:学科网、教师之家等平台提供的配套课件、听力音频及教案,形成“课本+云端”的资源矩阵。例如Unit 11“Sad movies make me cry”的电子书中,嵌入了电影片段赏析、情感词汇思维导图等多媒体素材,使抽象的语法结构“make+sb.+adj.”具象化为可感知的情感体验。

电子书的创新应用还体现在个性化学习支持上。Google Play上的同步点读应用具备“自动定位复读”功能,学生可针对薄弱环节进行重点突破。数据显示,使用电子书配套APP的学生在听力理解准确率上比传统学习组提高23%,这得益于其“语速调节”和“即时翻译”功能对学习焦虑的缓解作用。但需注意,过度依赖电子设备可能导致注意力分散,教师需通过任务设计平衡技术工具的使用频率。

跨文化意识与情感教育的渗透

教材在Unit 3“Could you please tell me where the restrooms are?”中,通过对比中美问路方式的差异,潜移默化地培养文化敏感度。配套电子书更以超链接形式延伸至“各国公共标识解读”专题,使文化认知从课堂知识升华为全球公民素养。这种设计契合Byram的跨文化交际能力模型,将态度、知识、技能三个维度融入语言学习全过程。

在情感教育层面,教材巧妙设置“成长烦恼”“环境保护”等话题,如Reading板块“How do we deal with our problems?”提供心理调适策略。研究显示,参与该单元项目式学习的学生,在问题解决能力量表上的得分提升17.8%,证明教材的情感引导能有效促进认知与非认知能力的协同发展。教师可结合电子书中的情境动画,创设“国际笔友对话”虚拟场景,深化情感共鸣。

教学实施中的挑战与应对策略

面对学生英语基础参差不齐的现实,教材通过分层任务设计实现差异化教学。如Unit 7“Teenagers should be allowed to choose their own clothes”的电子书中,设置基础版(填空练习)与进阶版(立法辩论)两种任务包,教师可根据学情动态调整。某实验班级采用此模式后,后进生单元测试及格率从54%提升至82%。

针对电子资源使用中的“浅层学习”风险,建议采用混合式教学模式。例如在教授Unit 13“We're trying to save the earth!”时,课前通过电子书完成污染数据收集,课中开展小组解决方案设计,课后制作数字海报并上传学习社区。这种“线上+线下”的螺旋式学习,能使知识留存率从传统教学的20%提升至75%。

作为初中英语教育的收官之作,《新目标九年级英语》教材及其电子资源系统,通过科学的内容编排和技术赋能,为初高中衔接搭建了关键桥梁。未来研究可深入探讨:如何利用学习分析技术优化电子书的适应性学习路径;怎样在文化教学中平衡本土认同与全球视野;以及AI辅助评价系统在写作反馈中的应用潜力。这需要教育工作者持续创新,使教材真正成为点燃学生终身学习热情的火种。