明代文人袁宏道的《晚游六桥待月记》以不足三百字的篇幅,在看似随性的漫游记录中,构建起一个充满禅意与诗性的美学世界。这篇小品文不仅展现了晚明文人独特的审美追求,更折射出特定历史语境下的精神图景。通过对文本的深度解读与注释考辨,我们将发现,那些轻描淡写的山水描摹背后,暗含着作者对生命存在方式的深刻思考,以及士大夫阶层在仕隐矛盾中的精神突围。

主题探微

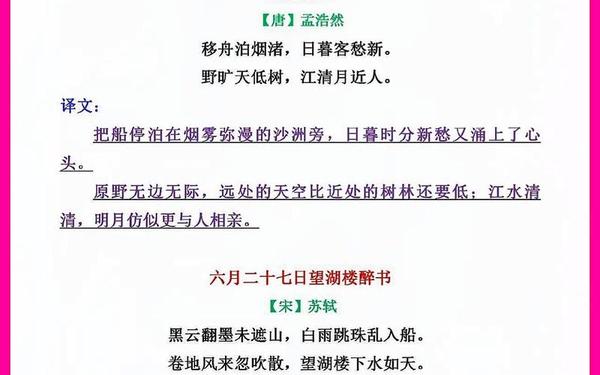

袁宏道笔下的西湖月夜,实则是文人精神世界的镜像投射。文中"待月"的过程,恰似传统文人对理想境界的永恒追寻。"由断桥至苏堤"的行走路线,暗合着从世俗到超脱的渐进过程。这种空间位移的书写策略,在宋代苏轼的《赤壁赋》中已有先例,但袁宏道更注重将自然景观转化为心灵的观照对象。

明史专家吴承学指出,晚明小品文中的"闲适"描写往往具有双重性。表面是文人雅趣的展演,深层则是对政治高压的消极抵抗。文中"歌吹为风,粉汗为雨"的市井繁华,与"月景尤不可言"的澄明之境形成强烈对比,这种审美选择暗示着作者对喧嚣尘世的疏离态度。

艺术特质

文章呈现"去技巧化"的语言风格,却暗藏精密的美学设计。"山色如娥,花光如颊"的比喻体系,构建起拟人化的自然观。这种将山水与美人互喻的修辞传统,可追溯至《诗经》"巧笑倩兮,美目盼兮"的意象传承,但在袁宏道笔下获得了新的生命活力。

在结构布局上,作者采用"欲扬先抑"的叙事策略。前段铺陈白昼的艳丽景象,却在"月景"处戛然而止,制造出"此时无声胜有声"的审美空白。这种留白艺术,与南宋马远"残山剩水"的绘画技法异曲同工,都体现了东方美学中"以虚代实"的创作理念。

注释考辨

六桥"作为地理坐标,在明代文献中常被简略记载。据张岱《西湖梦寻》考证,袁宏道所游应为苏堤六桥中的压堤桥、东浦桥等景观节点。这些桥梁在明代中期经过多次修缮,桥体形制融合了宋元遗风与明式审美,这种时空叠合的物理场域,为文人的怀古幽思提供了物质载体。

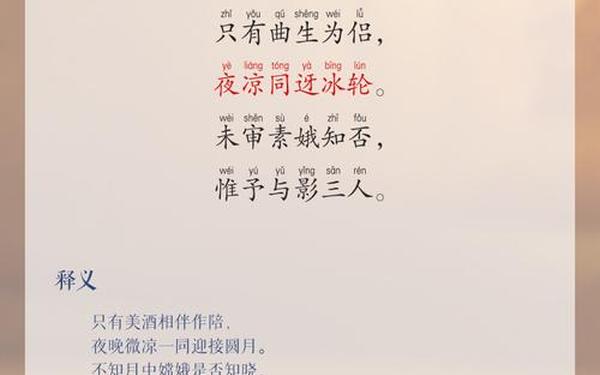

关于"待月"的深层意涵,清初批评家金圣叹在《天下才子必读书》中独具慧眼:"非待月也,待心中之明月耳"。这种阐释将自然现象升华为精神象征,揭示出晚明文人借助山水审美完成自我救赎的精神机制。现代学者陈平原进一步指出,这种"待"的姿态本身,就是对抗现世焦虑的生存策略。

文化观照

在晚明特殊的文化语境中,山水游记成为士人构建精神乌托邦的重要载体。与唐宋游记的宏大叙事不同,袁宏道的写作刻意保持"去政治化"的表象。但细究文中"杭人游湖,止午未申三时"的观察,实则暗含对市民文化兴起的敏锐捕捉,这种时代特征在《金瓶梅》《三言二拍》等俗文学中亦有呼应。

日本汉学家吉川幸次郎认为,晚明小品文的"轻逸"特质,源于儒释道思想的深度融合。文中"始极其浓媚"到"渐成空蒙"的意境转换,正暗合禅宗"看山还是山"的悟道三境。这种将哲学思考转化为审美体验的写作方式,构成了中国传统美学的独特范式。

当我们重新审视《晚游六桥待月记》,会发现这篇短文犹如一面多棱镜,既折射着晚明社会的文化光谱,又映照着中国文人的永恒精神追求。在当今城市化进程加速的时代背景下,重读这类山水小品,不仅能够唤醒现代人的自然意识,更为解决生态危机与精神困顿提供了古典智慧。未来研究或可深入探讨晚明游记与园林艺术、书画创作的互文关系,以及这种审美传统对当代生态美学的启示价值。