月光,是夜的私语者,是情感的催化剂,更是文学创作中永不褪色的母题。当银辉洒向人间,草木披纱、流水含情,平凡的场景被赋予灵性,寻常的瞬间凝成永恒。从张若虚笔下“江天一色无纤尘”的宇宙哲思,到小学生习作中“桂花香里数星星”的童真记忆,月下情景的书写跨越时空,构建起人类共通的情感场域。本文将从感官体验、情感投射、文化隐喻及写作技巧四重维度,探讨如何通过百字短章捕捉月下情境的精髓,并揭示其背后的文学价值与教学意义。

感官与意象的交织

月下场景的构建始于感官的唤醒。视觉上,月光具有独特的“滤镜效应”:它柔化棱角,朦胧轮廓,将村道打磨成银毯,令柳枝幻化为水墨。如《走月亮》中“沉甸甸的稻穗”在月光下呈现金属质感,而“假山如巨人”的比喻则通过光影对比强化空间层次。听觉层面,月夜常伴随着“秋虫唱歌”“沟水汩汩”的天然交响,这些声音在静谧背景中格外清晰,形成“蝉噪林逾静”的美学张力。

嗅觉与触觉的介入能深化场景真实感。网页56中“桂花沁人心脾的清香”与“月饼的甜香”形成嗅觉记忆锚点,而“晚风轻抚面颊”的触觉描写则让读者身临其境。俄国作家绥拉菲莫维奇在《铁流》中写道:“月光如青烟倾泻,树木的黑影分外阴森”,正是通过多感官联动营造出月光的神秘质地。这种立体化描写手法,使得百字短章也能承载丰富的感知层次。

情感与记忆的沉淀

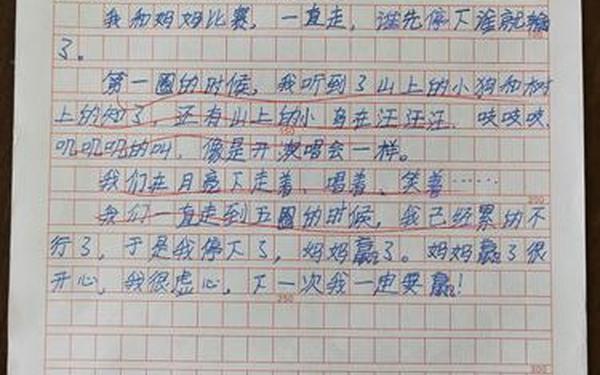

月下场景常成为情感容器。在亲情维度,学生习作中“妈妈拉着我在河边散步”的细节,通过“手心的温度”与“月光的清冷”形成冷暖对照,暗喻守护的温暖。而“奶奶数星星”的画面,则借助代际互动传递文化传承的深意。这些具象化的亲情符号,比直白的抒情更具感染力。

月光亦是乡愁的载体。苏轼“千里共婵娟”的喟叹,在当代小学生笔下转化为“异乡人望着月饼思念家乡”的质朴表达。日本作家井上靖在《我的母亲手记》中,将失智母亲夜寻孩子的场景置于月光下,让亲情穿越时空迷雾,展现记忆与现实的交织。这些创作证明:月光不仅能照见当下,更能折射时光深处的记忆碎片。

符号与隐喻的嬗变

作为文化符号,月光在中国文学中历经“自然物象—哲学载体—情感媒介”的演变。张若虚《春江花月夜》以“江畔何人初见月”叩问永恒,将个体生命置于宇宙维度;李白“举杯邀明月”则赋予月光以人格化特征,开创浪漫主义先河。现代作品中,月光更多承担心理投射功能,如学生作文中“月光如外婆的蒲扇风”,将自然现象转化为情感密码。

在跨文化视野下,月光的象征意义呈现多元性。泰戈尔笔下“月光如寡妇丧服”凸显哀婉,而莫泊桑描绘的“月光浴着雾气如浮动雪原”则充满法式唯美。这种差异性提醒创作者:月光的隐喻需植根于具体文化语境,方能引发共鸣。

技法与创意的凝练

百字短章的成败系于技法选择。环境烘托法尤为重要:网页16提及“用柳树守卫小河”的意象,以静制动烘托月夜安宁;而“广场欢声笑语”的热闹反衬,则通过对比强化静谧感。动态描写的介入可打破画面静止,如“鱼儿跃出水面”的泼剌声,瞬间激活月夜生机。

修辞手法的精准运用事半功倍。杨朔《茶花赋》以“月光流泻”的通感制造流动感,学生仿写中“月光如银毯”的比喻则兼具视觉与触觉。俄国作家列夫·托尔斯泰在《家庭幸福》中,将树影比作“晃动的透明房屋”,这种超现实想象为月下场景注入魔幻色彩,启示创作者突破常规思维。

月光书写的当代价值

月下情景的百字创作,既是文学启蒙的阶梯,更是情感教育的载体。从教学实践看,此类训练能培养学生观察力(如捕捉月光下的色彩变化)、共情力(如体会“月是故乡明”的惆怅)及文化感知力(如理解月相与古典诗词的关联)。未来研究可关注数字时代下的月光书写创新,如结合AR技术实现“虚拟月下场景创作”,或在跨媒介叙事中探索月光意象的多元表达。

当最后一缕月华隐入晨曦,那些被文字定格的月下瞬间,将继续在文学长河中流淌。它们不仅是写作技巧的演练场,更是人类对美、对永恒、对情感本质的不懈追寻。正如普鲁斯特在《追忆似水年华》中所言:“真正的发现之旅,不在于寻找新风景,而在于拥有新目光。”月下书写的意义,或许正在于此。