星河璀璨,银汉迢迢,千年流转的七夕传说在诗词中凝结成永恒的情感符号。自《诗经》中“跂彼织女”的朦胧意象,到唐宋文人笔下“金风玉露一相逢”的绝美意境,七夕诗词以星月为墨、相思为纸,在浩瀚的文学长河中构筑起一座跨越时空的精神鹊桥。这些诗句不仅是爱情的注脚,更是中华文明对天人关系、生命哲学的深刻诠释。从“盈盈一水间”的隔河怅望,到“忍顾鹊桥归路”的缠绵悱恻,短短八字佳句常能洞穿千年岁月,在当代人的心灵深处激起永恒回响。

文化传承中的诗意密码

七夕诗词的基因密码深植于农耕文明的土壤。《诗经·小雅·大东》中“维天有汉,监亦有光”的天象观察,到汉代《古诗十九首》中“盈盈一水间,脉脉不得语”的人格化表达,展现了先民从星宿崇拜到情感投射的思维跃迁。正如民俗学家冯应京在《月令广义》中所言:“牵牛织女之说,实肇端于农事历法,而渐染人间情思。”杜甫“牵牛出河西,织女处其东”的工笔白描,既是对星象的客观记录,也暗含“男耕女织”的社会分工理念。

这种天人合一的创作思维在宋代达到顶峰。秦观《鹊桥仙》中“纤云弄巧”将星云拟作织机上的锦缎,“飞星传恨”赋予流星传递情书的功能,巧妙地将自然现象与人间情事编织成诗意网络。杨万里曾评此词:“以天工之巧喻人情之微,可谓夺造化之工。”而林杰“家家乞巧望秋月”的市井图景,则印证了七夕从天文现象向民俗节庆转化的历史轨迹。

时空流转中的情感共鸣

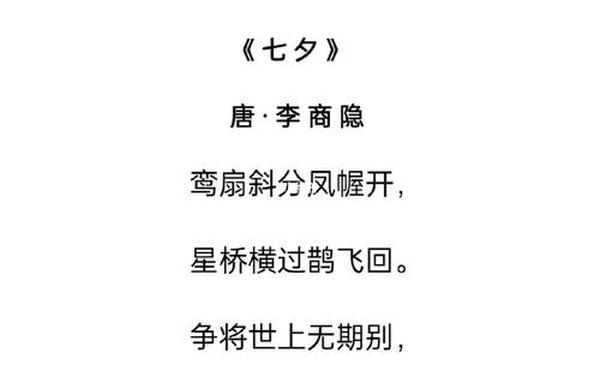

在浩如烟海的七夕诗词中,“两情若是久长时”以其超越时空的哲思成为永恒经典。这句出自秦观《鹊桥仙》的八字箴言,既是对牛女传说的解构,也是对人间情感的升华。清代词学家周济在《宋四家词选》中分析:“少游此语,非止咏史,实为天下怨侣开一解脱法门。”这种将瞬间永恒化的情感辩证法,在徐凝“怅望不如河鼓星”的对比中愈发凸显,李商隐“争将世上无期别,换得年年一度来”更以悖论式表达揭示爱情的本质矛盾。

诗人们构建起多维时空交错的抒情场域。杜牧“天阶夜色凉如水”以深宫寒夜烘托人间孤寂,苏轼“客槎曾犯银河浪”借张骞寻河源典故拓展想象边界。元好问在《雁丘词》中创造性地将大雁殉情与牛女传说并置,形成“问世间情为何物”的终极叩问,这种跨物种的情感观照,使七夕文学突破人类中心主义局限,具有了生态美学的现代意义。

文学艺术中的美学表达

七夕诗词在修辞艺术上呈现出独特的审美范式。“金风玉露”的意象组合,将秋风白露提炼成纯度极高的情感符号,李清照“星桥鹊驾”则通过动态场景剪辑营造戏剧张力。吴文英“蛛丝度绣针”的微观特写,与德容“织女牵牛送夕阳”的宏大叙事形成鲜明对比,这种蒙太奇式的手法在《荆楚岁时记》记载的乞巧民俗中找到现实对应:“是夕人家妇女结彩楼,穿七孔针,陈瓜果于庭。”

在声韵美学层面,李贺“鹊辞穿线月”以入声字营造急促的时空转换感,卢挚“月转过梧桐树影”则用平声韵摹写静谧的守望场景。王湾“耿耿曙河微”通过双声叠韵增强音画同构效果,这种声情相谐的美学追求,在当代学者叶嘉莹的古典诗词研究中被归纳为“声音的生命力”。而纳兰容若“银汉秋期万古同”的时空并置手法,更展现出诗人对宇宙意识的深刻把握。

当代语境下的文化再生

在数字时代的文化重构中,七夕诗词正经历着创新性转化。社交媒体上“七夕古风文案”的话题阅读量超10亿次,网友将“玲珑骰子安红豆”与现代珠宝设计结合,让古典意象焕发新生。故宫博物院推出的“天街夜色”数字展览,运用全息技术再现“天阶夜色凉如水”的意境,这种科技赋能的文化传播方式,为传统诗词注入了沉浸式体验的新维度。

学术研究领域呈现出跨学科趋势。清华大学人文学院近年开展的“七夕诗词情感图谱”研究,通过大数据分析发现,宋代七夕词中“银河”意象出现频率较唐代提升47%,印证了理学思潮下天人关系认知的深化。而比较文学学者正在探讨牛郎织女传说与希腊奥菲斯神话的叙事结构异同,这种跨文明对话为七夕文学研究开辟了新视域。

星河未改,诗心长存。从石刻竹简到数字云端,七夕诗词始终承载着中华民族对美好情感的集体记忆。当我们在“穿尽红丝几万条”中触摸古人的温度,在“忍顾鹊桥归路”里照见当代人的情感困境,这些穿越千年的诗句便完成了文化的代际传递。未来研究可进一步探索诗词意象的数字化转译机制,或从神经美学角度揭示古典韵律的情感激活原理。让银河两岸的星辉永远照耀人间,让诗意的鹊桥连通过去与未来,这或许就是七夕文学留给我们的永恒课题。