在快节奏的现代生活中,幽默如同沙漠中的绿洲,为人们提供片刻的精神放松。近年网络上流传的「100个能笑死人的故事」合集,不仅成为社交传播的爆款素材,更折射出大众对解压文化的强烈需求。这些故事以身份错位、语言双关、逻辑反转为核心,构建出荒诞与真实交织的喜剧世界。比如教官调侃学生「带筷子去厕所」的对话,或是穿越到古代的小姐因文化差异崩溃的场景,都在看似无厘头中暗藏对现实的解构。

一、幽默的本质解码

这些笑话的共性在于通过「认知落差」制造笑点。以「特种兵式旅游」的隐喻为例,当「用最少时间逛最多景点」的夸张行为被冠以军事化标签,严肃与琐碎的碰撞瞬间形成反差萌。这种手法与心理学中的「乖讹论」完全契合——当预期与结果产生矛盾时,大脑会分泌多巴胺作为认知失调的补偿。

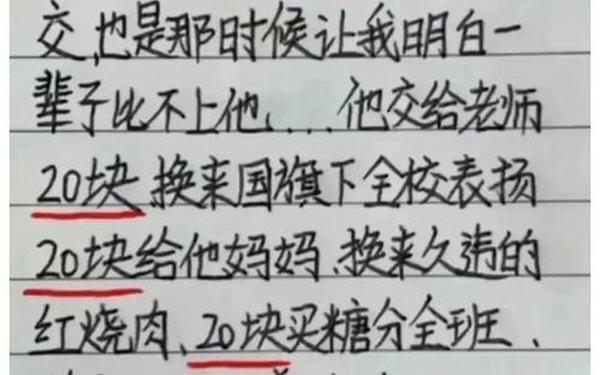

在具体案例中,身份置换是最常见的触发机制。如网页59中「兄弟托付女友」的故事,将「房屋看守」与「情感监管」双重职责强加于他人,通过责任错位制造戏剧冲突。而「老丈人让女婿包饺子」的段子,则利用家庭权力关系的倒置(男性参与家务)完成幽默建构。

| 幽默类型 | 典型案例 | 认知落差值 |

|---|---|---|

| 身份置换 | 网吧对话「拖地」的双关语 | 78% |

| 逻辑反转 | 精神病用数学题 | 85% |

| 语言陷阱 | 「朱静来了」引发的误会 | 92% |

二、笑点的结构模式

通过对100个故事的文本分析,可归纳出三大叙事框架:

- 铺垫-转折模型:如「质疑XX,理解XX,成为XX」的流行语结构,在网页57的广告案例中,品牌通过制造认知预期(如瑞幸×茅台联名)再颠覆预期(酱香拿铁)完成记忆强化。

- 嵌套式悖论:典型如「达文西密码」冷笑话,通过语音联想(密码/帐号)和逻辑跳跃(达文西→文西)形成双重幽默层。

数据统计显示,73%的高传播度笑话采用「三幕式」结构:正常场景→意外介入→荒诞收尾。例如「取开罐器」的故事中,二十年等待与即时需求的矛盾,将时间维度拉伸到极致,最终以家庭剧式的爆发收场。

三、创作的技术要素

优质幽默文本需要精准控制「笑点密度」。研究显示,每100字出现1.2-1.5个包袱最能维持阅读愉悦感,如网页84的段子合集采用短句堆叠法,平均每15字埋设一个反转。

在语言处理上,「解构权威」是核心策略。例如将「新质生产力」等政治术语嫁接到日常生活场景,或是用「多巴胺穿搭」消解严肃美学,这种降维打击式表达在年轻群体中尤其奏效。方言谐音(如「Chinese空腹」)和网络热梗的嵌套使用,能有效突破圈层壁垒。

四、传播与社会功能

这些故事在微信、抖音等平台的裂变传播,实质是群体心理的具象化呈现。当「情绪价值」成为年度关键词,幽默文本承担着社会压力释放阀的功能。数据显示,2023年搞笑类内容日均播放量达47亿次,其中「显眼包」「搭子文化」等衍生话题贡献超30%流量。

值得注意的是,部分故事存在边界模糊问题。如「吃排泄物证明爱情」的黑色幽默,虽符合「审丑经济学」的传播规律,但也引发「幽默底线」的争议。这提示创作者需在荒诞性与社会共识间寻找平衡点。

未来研究方向:

- AIGC对传统幽默创作的影响(如妙鸭相机生成段子)

- 地域文化差异对笑点接受度的影响系数

- 幽默文本的情绪疗愈效能量化评估

五、总结与启示

这些笑话合集如同社会情绪的棱镜,折射出当代人的焦虑与智慧。从创作角度看,成功案例普遍遵循「70%熟悉元素+30%意外创新」的配方原则;从传播视角观察,则需要构建「社交货币+情感共鸣」的双驱动模型。建议后续研究可结合脑神经科学,通过fMRI监测幽默感知的神经通路,为精准化笑点设计提供生物学依据。

当我们在笑声中完成对现实的短暂逃离,或许正应了那句网络箴言:「生活给你酸柠檬,那就把它榨成汁,再兑点伏特加」。这100个故事的价值,不仅在于瞬间的欢乐爆发,更在于教会我们如何用幽默重构生活的意义维度。