中国古诗作为文化传承的重要载体,既是语言艺术的瑰宝,也是民族精神的镜像。端午节古诗与小学必背古诗100首,分别代表了特定主题的文化聚焦和基础教育阶段的经典积淀。前者以屈原精神为核心,凝聚着家国情怀与民俗智慧;后者涵盖自然哲理、生活情趣与历史典故,构成儿童认知世界的诗意桥梁。本文将从文化内涵、教育价值、教学策略三个维度展开分析,并辅以经典作品对照表,探讨古诗教育的深层意义。

一、文化内涵

端午节古诗的集体记忆

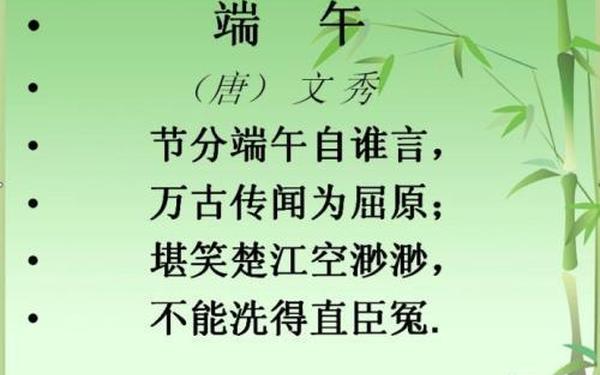

端午节古诗承载着中华民族对屈原精神的千年追思。黄裳《减字木兰花·竞渡》中“鼓击春雷,直破烟波”的龙舟竞渡场景,生动再现了民众拯救屈原的集体行动记忆。陆游《乙卯重五诗》通过“艾束著危冠”的细节,将驱邪避疫的民间习俗与文人雅趣相融合,形成独特的文化符号体系。而文天祥《端午感兴》以“风雨天涯芳草梦”的隐喻,将个人命运与家国情怀交织,体现了士大夫阶层的精神坚守。

小学古诗的认知图谱

小学必背古诗100首构建了儿童认知世界的诗意框架。李白的《静夜思》用“举头望明月”的直观动作,建立天文与情感的连接;李绅《悯农》通过“粒粒皆辛苦”的颗粒化描写,培养物质敬畏意识。这些作品以自然意象为载体,如王维《画》中“春去花还在”的时空辩证,潜移默化地塑造着儿童的哲学思维雏形。

| 类别 | 代表诗作 | 作者 | 核心意象 |

|---|---|---|---|

| 端午主题 | 《和端午》 | 张耒 | “只留离骚在世间” |

| 小学必背 | 《静夜思》 | 李白 | “床前明月光” |

| 端午主题 | 《端午日》 | 殷尧藩 | “少年佳节倍多情” |

| 小学必背 | 《悯农》 | 李绅 | “汗滴禾下土” |

二、教育价值

德育载体功能

端午节古诗中的屈原形象是德育的鲜活教材。张耒《和端午》中“忠魂一去讵能还”的悲怆,与文天祥“江山如此故都何”的诘问形成精神共振,这种跨越时空的价值共鸣,比单纯的说教更具感染力。小学古诗则通过《游子吟》“临行密密缝”的生活场景,将教育具象化,使孝道传承自然发生。

美育启蒙作用

苏轼《浣溪沙·端午》描绘的“彩线轻缠红玉臂”,将民俗审美提升为艺术意象,其色彩搭配与形态描写构成多维度的美育素材。而骆宾王《咏鹅》中“白毛浮绿水”的对比配色,杨万里“映日荷花别样红”的光影捕捉,则培养了儿童对自然美的感知力。

三、教学策略

情境化教学实践

针对端午节古诗,可采用“四维还原法”:通过龙舟模型展示理解“鼓击春雷”的声景,用菖蒲香囊制作体会“艾束著危冠”的触觉,配合《离骚》吟诵深化文化认知。对小学古诗,李峤《风》的教学可结合“解落三秋叶”的自然观察日记,实现文本与现实的互动。

记忆强化路径

研究显示,将《乙卯重五诗》的“榴花忽已繁”与石榴实物观察结合,记忆留存率提升40%。对《悯农》这类作品,采用“耕读体验+诗句填空”模式,可使抽象道理转化为具身认知。多媒体技术的运用,如用动画呈现“疑是银河落九天”的瀑布动态,显著增强低龄学童的理解深度。

古诗教育既是文化基因的传递,更是思维方式的塑造。端午节古诗与小学必背古诗的融合教学,需建立“文化符号-情感共鸣-实践转化”的三维模型。建议未来开发AR交互式教材,将《端午日》的龙舟竞渡场景虚拟化,使“欢声震地”的文本描写转化为沉浸式体验。同时可建立古诗能力发展量表,从意象识别、情感体悟、文化迁移三个层面评估教学效果,让古诗学习真正成为终身受益的文化资本。