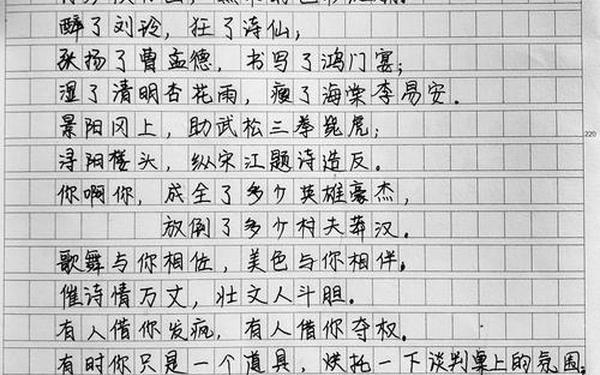

2018年高考中,一篇名为《酒》的作文以全篇未提“酒”字的精妙笔法,成为全国唯一满分作品。作者王玲以哈尔滨三中学生的身份被保送清华大学,其文章通过液体之火的意象,将酒的文化符号解构为历史的催化剂、人性的放大镜、社会的双刃剑,展现了文学创作中“不着一字,尽得风流”的至高境界。这篇作品不仅是应试教育的典范,更因其对传统文化与现代思辨的融合,成为近年来高考作文现象级的存在。

一、意象建构的颠覆性

| 传统酒意象 | 本文酒意象 |

|---|---|

| 直接描述酒体形态 | 以“液体之火”隐喻分子运动 |

| 强调感官刺激 | 突出精神催化作用 |

| 单维度情感表达 | 构建矛盾共生系统 |

文章开篇“液体之火”的意象颠覆了传统文学对酒的具象化描写。这种将物理特性(液体)与化学反应(火)并置的修辞,暗合了酒在人体内燃烧代谢的科学原理,其创新性堪比波德莱尔《恶之花》中“忧郁是块琥珀”的现代主义手法。作者通过“若梦若醒”的悖论式表达,精确捕捉了酒精作用下意识阈限的模糊状态,这种对知觉阈值的文学化呈现,与神经科学中关于谷氨酸受体抑制的研究形成跨学科呼应。

在历史维度上,“浇灌跌宕起伏”的拟物手法,将酒液转化为书写文明的隐形墨水。这种隐喻系统突破了《酒德颂》的玄学框架,将竹林七贤的个体狂欢升华为集体记忆的塑造工具。正如文化学者项飙所言:“物质载体与精神生产的互构关系,在微观叙事中往往最具解释力”。

二、历史叙事的解构性

| 历史事件 | 酒的作用解构 |

|---|---|

| 鸿门宴 | 权力博弈的催化剂 |

| 宋江题诗 | 反叛意识的培养基 |

| 清明杏花雨 | 集体记忆的储存器 |

文中对历史典故的重新阐释,展现了后现代史观的独特视角。当“张扬曹孟德”与“书写鸿门宴”并置时,酒不再是历史进程的旁观者,而成为改写权力关系的活性介质。这种解读方式与黄仁宇《万历十五年》中“小事撬动大局”的史学观形成对话,揭示出文化符号在历史转折点的杠杆效应。

对李易安“瘦了海棠”的意象重构,更是突破了婉约派的闺怨传统。作者将酒精度数对植物细胞渗透压的影响,隐喻为文化基因的变异过程。这种科学思维与人文关怀的融合,恰如爱因斯坦所言:“想象力比知识更重要,因为知识局限于已知,而想象力拥抱整个宇宙”。

三、社会批判的辩证性

| 社会场域 | 酒的双重功能 |

|---|---|

| 政治谈判 | 权力博弈的润滑剂与剂 |

| 文化创作 | 灵感源泉与健康杀手 |

| 阶层流动 | 身份消解的溶剂与固化剂 |

文章第四段“道具与暗器”的二元对立,精准捕捉了酒在社会关系中的矛盾属性。这种辩证思维呼应了鲍德里亚《消费社会》中关于符号异化的论述:当酒从饮食符号异化为权力符号时,其物质属性被能指链条彻底吞噬。作者对“朱门陋院”的平行描写,更暗含布尔迪厄“区隔理论”的批判视角,揭示出文化资本在阶层流动中的双重面孔。

在健康议题上,“肝癌天堂路”的残酷诗意,将现代医学数据转化为存在主义追问。这种写作策略突破了传统议论文的实证框架,以现象学方法呈现物质依赖的精神困境,与加缪《西西弗神话》中对荒诞性的哲学思考形成跨时空对话。

四、结构艺术的创新性

| 段落层次 | 功能建构 |

|---|---|

| 物理属性→历史作用 | 时空维度展开 |

| 文化象征→社会批判 | 认知层次递进 |

| 个体命运→集体记忆 | 叙事视角转换 |

文章采用放射性结构,以“液体之火”为核心意象,形成“物理—历史—社会—哲学”的认知涟漪。这种非线性叙事突破高考作文惯用的“起承转合”模式,与T.S.艾略特《荒原》中的碎片化写作形成跨文体呼应。每个意象群如同全息碎片,在读者的思维重组中建构完整的意义图谱。

语言节奏的调控更具匠心,从“若梦若醒”的四字短句,到“成也有你,败也有你”的排比长调,形成呼吸般的韵律变化。这种“建筑美”的追求,暗合闻一多新格律诗主张,在800字的框架内创造出交响乐般的声部层次。

总结与启示

《酒》的创作实践为高考作文改革提供了多维启示:在内容层面,它证明传统文化元素可通过现代性转化获得新生;在形式层面,其放射性结构打破了应试作文的模板化困境;在思维层面,辩证性批判展现了00后学子的思想深度。未来研究可沿三个方向深入:①文学意象的认知神经机制研究;②高考作文评价体系的弹性化改革;③传统文化元素的跨媒介转化路径。正如卡尔维诺在《未来千年文学备忘录》中所预言:“真正的文学创新,往往始于对既有符号系统的创造性误读”。