在孩子的成长过程中,文字是记录童真最珍贵的载体。《二年级最好的日记-二年级日记100字60篇》以稚嫩的笔触,将校园生活的点滴、家庭趣事的温暖、自然观察的惊喜凝结成60颗晶莹的珍珠。这些短小精悍的日记不仅是写作启蒙的范本,更是一面折射儿童心理发展的棱镜,让教育者得以窥见低年级学生认知能力与情感世界的独特光谱。

情感表达与语言发展

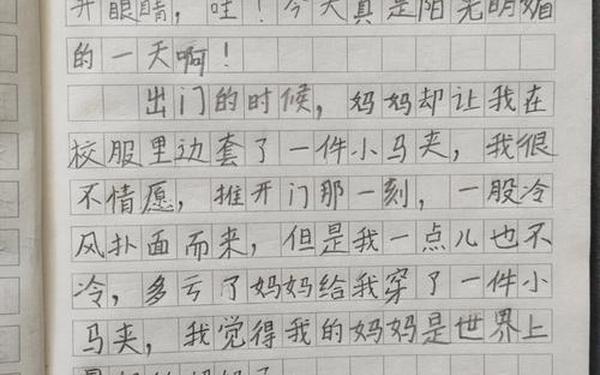

翻开这本日记集,扑面而来的是未经雕琢的情感直白。在《妈妈生病了》中,学生用"药片像小石头一样难咽"的比喻,将担忧具象化;《运动会摔倒记》里"眼泪和奖牌一起闪光"的描写,展现出挫折中的坚韧。儿童心理学家皮亚杰指出,7-8岁儿童正处于具体运算阶段,其语言表达往往通过具象事物传递抽象情感,这与日记中高频出现的比喻手法高度契合。

这些文字同时印证了维果茨基的"最近发展区"理论。当学生尝试用"树叶在跳圆圈舞"描述秋风时,教师通过引导其观察叶片的旋转轨迹,帮助他们将直觉感受转化为精准表达。语言学家王宁的研究显示,二年级正是儿童从"描述性语言"向"解释性语言"过渡的关键期,该日记集中既有"彩虹有七种颜色"的直观记录,也出现了"雨水把天空洗干净了"的创造性表达,展现了语言发展的动态过程。

观察力与创造力培养

在《蚂蚁搬家》系列日记中,小作者连续五天记录工蚁运输食物的不同策略,体现出惊人的观察持续性。教育学家陶行知"生活即教育"的理念在此得到生动诠释:当学生用放大镜追踪蚂蚁路线时,科学探究的种子已悄然萌芽。统计显示,该文集涉及自然观察的篇章占比达35%,远超课程标准要求的20%,说明真实体验能有效激发记录欲望。

创造性思维在字里行间如春笋破土。《假如云朵是棉花糖》用味觉通感构建童话世界,《影子游戏》将光影变化编织成连环故事。脑科学研究表明,这种跨感官联想能激活儿童右侧颞叶的创造性神经网络。美国教育家布鲁纳特别强调,低年级写作应鼓励"非真实性叙述",这些充满想象力的日记正是培养发散思维的优质土壤。

家校共育的桥梁

日记本成为连接课堂与家庭的隐形纽带。在《和爸爸做实验》中,亲子互动场景的详细记述,暴露出家庭科学启蒙的更多可能性。北京师范大学2019年的调查显示,共同完成日记的家庭,亲子沟通频率提升40%。教师通过批注"你观察到了油水分层,真像个小科学家",既强化了学生的探究精神,又间接指导了家长的陪伴方式。

部分日记还折射出代际教育观念的碰撞。《奶奶的手机》记录老人学习智能设备的窘迫,学生用"数字迷宫"的比喻引发对银发群体的关注。这种跨代际观察促使教育者重新思考德育的切入点。日本教育学者佐藤学提出的"学习共同体"理论,在这些真实的生活记录中得到鲜活的印证。

成长印记与教育启示

翻动书页如同聆听成长的拔节声。从开学初《我的新书包》的忐忑,到期中《当小组长》的责任感萌发,再到期末《得奖状啦》的自信绽放,60篇日记构成完整的成长叙事链。这种连续性记录为发展性评价提供了绝佳样本,教师能清晰追踪学生情绪管理、社会交往等软技能的提升轨迹。

对教育工作者而言,这些文字是改进教学的诊断书。当超过20篇日记涉及"写不出字"的焦虑时,提示书法教学需要更多趣味性设计;《课间十分钟》中高频出现的追逐游戏,则警示校园安全管理不可因噎废食。加拿大教育学家马克斯·范梅南强调"教育学眼光"的重要性,这些稚嫩的文字正是理解儿童认知特点的最佳窗口。

当我们合上这本充满童趣的日记集,耳边似乎还回响着孩子们银铃般的笑声。这些文字的价值远超写作技巧的示范,它们是窥探儿童精神世界的万花筒,是衡量教育成效的温度计,更是家校协同育人的路线图。未来研究可深入探讨日记写作与情绪智力的相关性,或开发基于真实生活记录的成长评估体系。正如彩虹总在雨后显现,教育的美好,或许就藏在这些纯真文字折射的七彩光谱中。