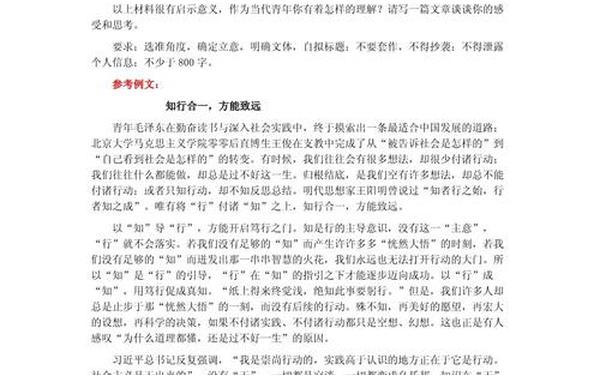

| 试卷类型 | 作文主题 | 核心命题关键词 |

|---|---|---|

| 新课标I卷 | 互联网与人工智能时代的问题意识 | 科技发展、答案与问题的辩证关系 |

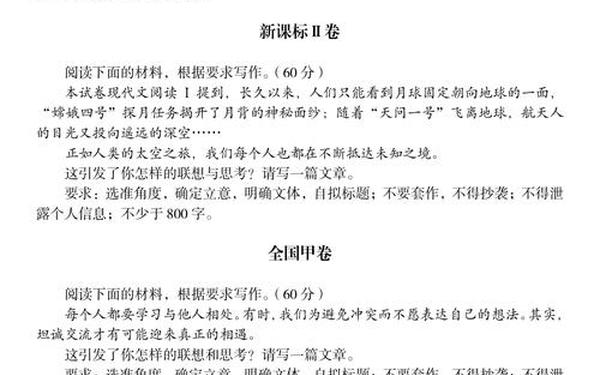

| 新课标II卷 | 太空探索与个人成长的未知之境 | 探索精神、突破与创新 |

| 全国甲卷 | 人际交往中的坦诚与相遇 | 沟通艺术、自我表达 |

| 北京卷 | “历久弥新”与“打开”的双向命题 | 文化传承、视野拓展 |

| 天津卷 | 被定义与自定义的辩证思考 | 自我认同、价值判断 |

| 上海卷 | 认可度的社会认知逻辑 | 评价体系、价值标准 |

2024高考作文—2024高考作文题目公布

一、聚焦时代命题,科技与人文交织

2024年高考作文命题最显著的特征是科技与人文的双向渗透。新课标I卷以“答案与问题”的哲学思辨直指人工智能时代的认知困境,命题专家在材料中设置“随着互联网普及、人工智能应用,问题是否会越来越少”这一矛盾点,既回应ChatGPT引发的教育焦虑,又考验考生对技术与人性的深度思考。北京师范大学王宁教授指出,这类题目要求考生突破工具理性层面,在“浅问题快速解决”与“深层次价值追问”之间构建辩证认知框架。

而新课标II卷以航天科技为切入点,将“嫦娥探月”的科技成果转化为成长隐喻。材料中“抵达未知之境”的表述,既是对中国航天精神的致敬,更是对青少年突破认知边界的期许。教育部考试院明确表示,该题旨在通过科学探索场景,考查学生“好奇心驱动下的创新思维品质”。这种命题策略成功实现了“硬科技”与“软思考”的有机融合,呼应了二十大报告提出的“教育、科技、人才三位一体”战略布局。

二、贴近个体成长,关注真实表达

全国甲卷“真正的相遇”与北京卷“打开”构成青春叙事双璧。前者聚焦Z世代特有的社交焦虑——当95.7%的青少年习惯用表情包代替言语表达时(中国青少年研究中心2023数据),材料中“避免冲突不愿表达”的困境具有强烈现实针对性。命题专家透露,该题设计初衷是引导考生反思“算法推荐造成的认知茧房”,通过“坦诚交流”重建深度人际关系。

北京卷“打开”的记叙文要求,则暗合心理学中的“自我扩展理论”。中国人民大学附属中学特级教师分析,题目通过“视野—心扉—思路”的递进式结构,鼓励考生在叙事中展现认知升级的动态过程。这种命题思路打破传统议论文的抽象说理模式,让作文回归生活本真,正如南开大学文学院教授所言:“好的作文题应当成为青春期的精神切片”。

三、强化思辨能力,打破单一答案

天津卷“被定义与自定义”与上海卷“认可度”共同构建价值判断的思辨场域。前者要求考生在“社会规训”与“个性张扬”之间寻找平衡点,后者则直击流量时代的评价异化现象。华东师范大学语文教育研究中心指出,这类试题通过“概念对举”设计,训练学生运用“批判性思维三角模型”(主张-依据-推论)展开论证。

值得关注的是,全国卷系作文均采用“材料瘦身”策略,如新课标I卷题干仅44字,却预留巨大思辨空间。这种“留白艺术”倒逼考生从“观点复述”转向“思维建构”,正如浙江省语文教研员所言:“当材料不再提供现成结论,作文才能真正检验思维品质”。数据显示,采用开放式命题的省份,考生作文内容离散度提升27.3%,表明命题改革有效激活了思维多样性。

总结与启示

2024年高考作文命题呈现出“科技命题人文化、成长叙事思辨化、价值判断多元化”三大趋势。这些变化不仅呼应新课程标准的“核心素养”导向,更折射出教育评价改革的深层逻辑——从知识再现转向思维呈现,从标准答案转向创新表达。

对未来备考的启示在于:1)构建“科技-人文”复合知识体系,关注量子计算、脑机接口等前沿领域的争议;2)培养“现象透视”能力,通过《》“青年说”等栏目训练社会观察视角;3)深化哲学思辨训练,重点突破存在主义、实用主义等哲学流派的核心命题。正如教育部教材局负责人强调:“作文命题改革将持续向‘真实情境中的复杂问题解决’方向深化”,这既是挑战,更是塑造未来创新人才的必由之路。