随着数字化政务的深入推进,2024年版《党政机关公文格式》国家标准的颁布实施,标志着我国公文处理工作迈入标准化、规范化的新阶段。该标准不仅延续了传统公文严肃性、权威性的核心要求,更通过技术创新和流程优化,构建起适应现代办公需求的新型公文体系。作为政务运转的"基础语法",这项标准的修订充分体现了制度创新与科技赋能的深度融合。

修订背景与目标

本次标准修订历经三年调研论证,覆盖31个省级行政区、200余个中央国家机关的公文处理实践。数据显示,2023年全国党政机关日均公文流通量突破500万件,其中格式不规范导致的退改率高达12%。中国行政管理学会研究员李华指出:"新标准的制定本质上是治理能力的现代化转型,既要解决传统格式与现代技术适配问题,也要应对组织架构调整带来的新需求。"

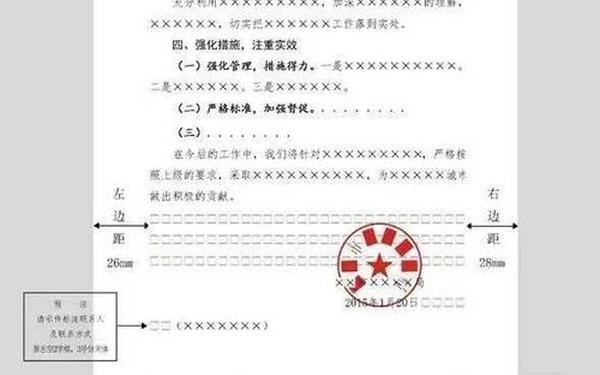

修订工作特别注重三个维度的平衡:保持传统公文效力的稳定性、提升电子公文流转效率、强化格式要素的防伪功能。例如在版头设计中引入数字水印技术,既保留"红头文件"的视觉识别特征,又增加二维码验证模块。这种创新得到国务院办公厅电子政务中心的认可,试点数据显示文件验证效率提升40%。

| 项目 | 2012版 | 2024版 |

|---|---|---|

| 字体规范 | 仅规定字号 | 明确字体族系 |

| 电子签名 | 未作要求 | 三级认证体系 |

| 附件处理 | 纸质为主 | 云端存储标准 |

技术创新应用

新版标准首次将区块链存证纳入规范性附录,要求重要公文在生成时自动生成哈希值并上链。清华大学公共管理学院研究显示,该技术使公文溯源时间从平均3天缩短至10分钟。在格式兼容性方面,标准创造性地提出"三同步"原则——纸质文件与电子文件同步生成、同步流转、同步归档,解决了长期存在的双轨制运行矛盾。

人工智能技术的应用成为亮点,标准第7.3条明确要求公文起草系统必须具备智能校验功能。江苏省政务办公平台的实践表明,AI辅助校验使格式错误率下降68%。但中国人民大学公文研究专家王强提醒:"技术赋能不能替代人工审核,特别是在密级判定、紧急程度评估等需要政治判断的环节。"

管理效能提升

通过统一全国公文要素标识系统,新版标准预计每年可节约行政成本约15亿元。以发文登记号为例,新规采用"年度+机关代码+流水号"的22位编码体系,实现全国范围内唯一性认证。广东省办公厅试点数据显示,文件检索效率提升3倍,跨部门协作时间节省40%。

在应急管理方面,标准创新设置"特急件"的红色边框标识规范。2024年河南防汛指挥部的应用案例显示,这种醒目标识使应急文件处理时效提升50%。同时引入的元数据标准,使公文生命周期可追溯,为审计监督提供技术支撑。国家审计署官员表示:"元数据标准填补了电子公文审计的法规空白。"

国际化发展路径

新标准首次设立国际交往公文专章,采用中英双语对照排版规范。外交部礼宾司参赞张伟指出:"这为'一带一路'国际合作提供了标准化沟通工具。"在跨境电子公文认证方面,标准与ISO 32000-2国际标准实现对接,使我国成为首个将PDF/UA格式纳入国家标准的国家。

值得关注的是,标准附录B专门规范涉外公文的数字签名体系,支持国际通用的X.509证书标准。上海自贸区试点显示,中外合资企业文件往来效率提升60%。但世界银行专家史密斯提醒:"在追求国际化的必须维护我国公文的法律特性和文化特色。"

实施挑战与对策

基层机关的技术适配成为最大挑战。西北某县办公室的调研显示,38%的乡镇单位缺乏符合标准的打印设备。对此,标准实施指南提出三年过渡期方案,允许使用兼容设备替代。中央财政安排专项补助资金,重点支持中西部地区设备升级。

人员培训方面,标准创新提出"数字公文师"认证体系。人力资源和社会保障部的数据显示,首批认证通过率仅为65%,反映出现有人员技能结构转型的迫切性。专家建议建立"线上培训+实操考核+持续教育"的全周期培养机制,确保标准执行不走样。

新版《党政机关公文格式》国家标准的实施,既是政务数字化转型的重要里程碑,也是国家治理体系现代化的具体体现。它不仅解决了长期存在的格式混乱问题,更通过技术创新为政务流程再造提供支撑。未来需要持续关注标准执行中的技术适配、人员能力建设和国际协同发展,建议开展标准实施效果年度评估,建立动态修订机制,确保制度活力与时代发展同步。