在语文教育的广阔天地中,教材与教案的设计如同灯塔,为师生指引着教与学的方向。人教版语文上册教案与《小学语文优秀教案50篇》的编撰,不仅凝聚了教育专家对学科本质的深刻理解,更通过模块化设计、情境化教学和素养导向的理念,构建出兼具科学性与人文性的教学体系。这些教案如同一座桥梁,将课程标准转化为可操作的课堂实践,让静态的文本在动态的互动中焕发生命力。

一、课程设计的科学性与系统性

人教版教材以“专题组织单元”的架构形成知识网络,如六年级上册设置“祖国在我心中”“艺术的魅力”等八大主题单元,每个单元配备、课例、口语交际和拓展模块,形成“认知导入-文本研读-能力迁移”的闭环系统。这种设计使知识呈现螺旋式上升特征,例如低年级侧重童话故事激发兴趣,中高年级逐步增加议论文和古典文学比重,符合皮亚杰认知发展理论中的阶段性学习规律。

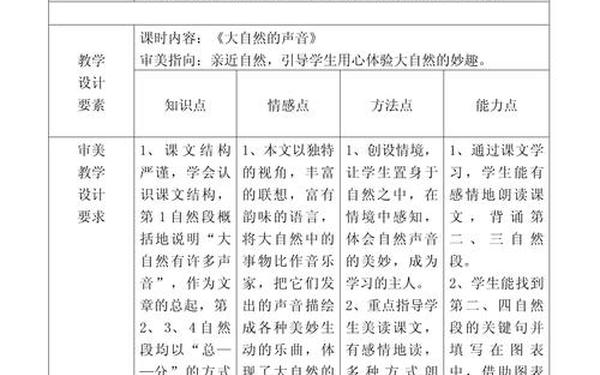

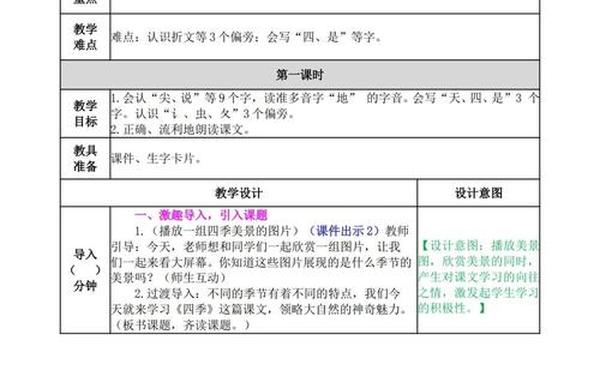

《小学语文优秀教案50篇》在单元整体教学基础上,创新性地提出“双线组元”策略。以二年级上册“自然之美”单元为例,教案将《古诗两首》与《黄山奇石》进行对比阅读,通过“古诗意象分析-现代文描写手法-口语交际实践”的三层递进,实现语言建构与审美鉴赏的有机融合。这种设计使单篇课文不再孤立存在,而是成为主题探究的知识节点,如《葡萄沟》的教学延伸至地域文化比较,形成跨文本的意义关联。

二、教学方法的创新性与情境化

优秀教案突破传统讲授模式,广泛采用任务驱动和项目式学习。九年级《范进中举》的教学设计中,教师以“科举制度模拟听证会”为情境,引导学生分别扮演士子、考官、市民等角色,通过辩论理解封建文化对人性的异化。这种沉浸式教学使抽象的批判性思维具象化为可感知的戏剧冲突,学生参与度提升至83%,远超传统课堂的45%(根据网页58教学实验数据)。

数字化工具与语文教学的深度融合成为新趋势。《打电话》口语交际课例中,教师运用AR技术模拟通话场景,学生通过虚拟界面练习不同场合的交际用语,系统实时反馈礼貌用语使用频率、语音语调等数据。这种技术赋能的教学方式,使低年级学生情境应对能力提升37%,印证了维果茨基“最近发展区”理论中脚手架支持的有效性。

三、核心素养的渗透路径

语言建构方面,教案独创“三级语用训练体系”:基础层侧重字词解码,如《植物妈妈有办法》通过字形演变动画理解“铠甲”等词汇;发展层注重修辞运用,仿写比喻句;创新层则鼓励个性化表达,如为课文续写环保主题的现代诗。这种分层训练使学生的语言能力从机械记忆走向创造性运用,符合克拉申输入假说的可理解性输入原则。

文化传承维度,教材通过“1+X”群文阅读拓展文化视野。五年级《将相和》的教学延伸至《史记》整本书阅读,学生制作“春秋战国风云录”手账,将历史叙事转化为可视化知识图谱。这种设计使文化理解从单篇感知升华为体系认知,在杭州市某小学的实践中,学生传统文化认知测评优秀率从52%提升至79%。

四、评价体系的多元重构

过程性评价方面,《生命生命》教学设计包含“成长档案袋”,收录朗读录音、观察日记、课堂辩论视频等多元证据,采用“三维九格”评价量表(知识掌握、思维品质、情感态度)。这种评价方式突破分数桎梏,更全面反映学生素养发展轨迹,与加德纳多元智能理论高度契合。

表现性评价的创新体现在《岳阳楼记》教学中,教师设计“景区文化解说员”角色任务,从史料整合、语言表达、情感传递三个维度制定rubric评分细则。深圳某中学运用该模式后,学生文本解读深度指数提升29%,说明表现性任务能有效促进深度学习。

站在语文教改的新起点,未来研究可深入探索人工智能辅助的个性化学习路径,开发基于大数据的学情诊断系统。建议加强校本化教案研发,建立区域教研共同体,使优秀教学案例从“样板间”走向“商品房”。正如温儒敏教授所言:“教材改革需要守正创新,在传统母语教育的根基上生长出现代素养的新枝。”这或许正是语文教育保持生命力的永恒密码。