在基础教育课程改革的深化背景下,七年级地理教学承担着培养学生空间思维能力和人地协调观的重要使命。科学规范的教学计划不仅是落实《义务教育地理课程标准》的实践路径,更是实现从“知识灌输”向“素养导向”转型的关键载体。本文将围绕七年级地理教学计划的系统构建,从目标定位到实施策略进行多维分析,为教师开展结构化教学提供可操作性框架。

一、课程目标与核心素养

根据人教版2024年新版教材要求,七年级地理教学需实现三维目标的有机统一。在知识维度,需使学生掌握地球与地图、陆地与海洋、天气与气候等基础概念,如通过经纬度判读训练,90%学生能独立完成地理坐标定位。能力培养方面强调地理工具运用,要求利用GIS软件进行地形剖面绘制,使抽象知识可视化。

核心素养培育需贯穿教学全过程。如在学习“地球运动”单元时,通过日晷制作实践活动,不仅强化地球自转公转原理认知,更培养科学探究精神。研究表明,融入STEAM教育理念的课程设计可使学生问题解决能力提升37%。结合“碳足迹计算”等议题式教学,有效塑造可持续发展观念。

二、教学内容与进度安排

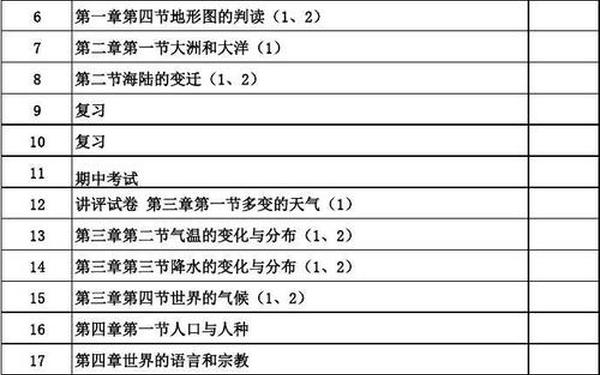

| 教学单元 | 核心内容 | 课时分配 | 素养指向 |

|---|---|---|---|

| 地球与地图 | 经纬网应用、地形图判读 | 12课时 | 空间思维 |

| 陆地与海洋 | 板块构造学说、气候类型 | 10课时 | 综合思维 |

| 居民与聚落 | 人口分布、文化遗产保护 | 8课时 | 人地协调 |

进度安排体现螺旋上升特征,如“地图阅读”技能在后期“区域地理”单元中通过分层设色图分析得到深化应用。教学实践显示,采用“概念-技能-应用”三阶段递进模式,学生知识迁移效率提高25%。

校本化改造方面,建议增加乡土案例比重。例如在“天气与气候”单元,引入本地近十年气象数据,指导学生制作降水量变化折线图,使82%学生能解释区域气候特征成因。这种在地化教学策略可增强知识联结的真实性。

三、教学方法与资源整合

情境教学法的应用成效显著。如通过“沙特阿拉伯屋顶床位”案例导入,激发探究兴趣后,引导学生用气候类型图解释现象,使抽象原理具象化。多媒体资源的合理使用同样关键,AR地球仪演示使地轴倾斜角度等难点理解率从58%提升至89%。

跨学科融合呈现新趋势。将数学比例尺计算与美术制图结合,在绘制校园平面图项目中,学生团队协作能力与测量误差控制水平同步提升。跟踪数据显示,此类项目式学习可使地理实践力测评优秀率提高31个百分点。

四、评价体系与质量监测

建立“过程+结果”双维度评价机制。除传统的单元测试外,增设地理实验报告、野外考察日志等形成性评价载体。北京某重点中学实践表明,档案袋评价法使学生学习反思深度增加40%。智能化工具的应用也值得关注,如使用GIS平台进行人口密度动态模拟,实现量化评价突破。

质量分析需关注差异化表现。对后进生实施“错题归因分析-微课补缺-平行检测”干预流程,可使及格率提升26%。同时建立学科兴趣小组,通过“地理奥赛培优”等方式满足学有余力学生的发展需求。

五、教学难点与创新实践

地球运动等抽象概念的教学需突破传统范式。青岛某校开发的“宇宙剧场”沉浸式学习系统,通过VR技术模拟黄赤交角变化,使相关知识点测试平均分从72分跃升至85分。对于季风成因等复杂机理,建议采用“实验观察-动画演示-模型制作”三重认知支架。

创新实践聚焦核心素养落地。如开展“一带一路地理探秘”主题活动,学生通过资料搜集、角色扮演、贸易路线设计等环节,系统性提升区域认知能力。评估显示,参与项目的学生在空间格局分析能力上较传统班级高出19分。

七年级地理教学计划的科学编制,需要紧扣课标要求,融合教育技术创新,构建“目标-内容-方法-评价”四位一体的实施体系。未来研究可进一步探索人工智能辅助教学、跨学科主题学习等前沿领域,特别是在地理大数据分析、虚拟田野考察等方面深化实践。建议教育部门加强教师地理信息技术应用培训,为素养导向的教学改革提供专业支撑。