当“零分”成为焦点:高考作文争议背后的多重镜像

每年高考结束后,总有一类内容在社交网络上掀起风暴——它们被称为“零分作文”。这些作文或言辞犀利批判教育体制,或荒诞戏谑挑战命题边界,甚至被冠以“惊世骇俗”“思想觉醒”之名。2025年,一篇题为《考数学》的四川考生作文再次引爆舆论:作者以数学恐惧为线索,痛陈应试教育对个性的压抑,最终被判定“偏离题意”而零分收场。这场争议不仅折射出公众对高考评分机制的不信任,更暴露了教育评价体系中传统与变革的激烈碰撞。

一、真伪迷雾:零分作文的虚实之争

零分作文的传播往往伴随着戏剧性叙事。例如2025年上海一篇《人工智能与情感的悖论》,因质疑技术而被传“零分”,但事后证实其为某科技公司的营销软文。这种“假托”现象并非个例。早在2009年,网络便出现多篇“零分作文”,内容多为成人化批判或商业广告植入,与考生实际语言风格大相径庭。

阅卷流程的严密性进一步削弱了“零分”的可信度。高考作文采用双评制,若两位阅卷教师分差过大,需由专家组复核,实际得零分的概率极低。2025年北京教育考试院数据显示,全市仅0.03%的作文因空白卷或严重违规被判零分。多数所谓“零分作文”实为考后杜撰,其传播本质是公众对教育不公的情绪宣泄与流量经济的合谋。

二、批判与狂欢:社会心态的双重投射

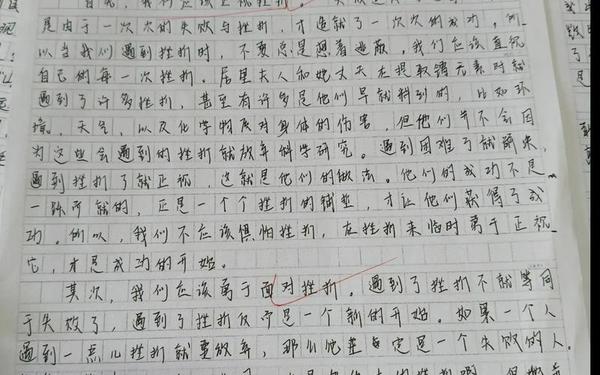

零分作文的“叛逆叙事”契合了公众对应试教育的集体焦虑。2025年四川考生在《考数学》中写道:“冷暴力的课堂撕碎了我的试卷,而街机游戏让我重获尊严”,这种对标准化评价的反抗,与郑渊洁、韩寒等“反叛偶像”一脉相承。上世纪80年代,郑渊洁因拒绝加入主流文坛,创作《舒克贝塔》挑战权威,成为一代人的精神图腾;2025年的考生则通过作文中的数学恐惧,延续了这种对体制化教育的质疑。

过度追捧零分作文也助长了虚无主义。部分自媒体将零分作文包装为“思想觉醒的标志”,甚至衍生出“零分崇拜”亚文化。2023年湖南某考生在作文中抨击贫富差距,却被指刻意迎合网络情绪,其论点缺乏数据支撑。这种“为批判而批判”的写作,实质是对理性思辨的消解,将复杂的教育问题简化为非黑即白的对立。

三、评分标准:守旧与创新的拉锯战

高考作文评分始终在“规范”与“创新”间摇摆。1977年恢复高考时,一篇批判极左路线的作文因“政治立场问题”被判零分,直到邓小平批示“尊重事实”才得以。2025年的争议则转向技术领域:广州一模作文要求探讨“人工智能拥有情感”,有考生以小说形式描写AI情感导致的灾难,却因“文体不符”被扣分。这表明评分体系对创新表达的宽容度仍有局限。

教育部门正尝试建立更包容的评价维度。2025年教育部提出“核心素养导向”,鼓励作文体现跨学科思维与社会关怀。例如全国卷Ⅱ要求考生结合《论语》与跨学科研究,探讨传统智慧与现代科技的融合。这种变革试图打破“模板化写作”的桎梏,但基层阅卷教师受传统训练影响,往往对非常规表达持谨慎态度,导致评分标准与实践存在断层。

四、改革路径:从争议到共识的探索

破解零分作文争议,需重构评价体系的底层逻辑。一方面可借鉴国际经验,如英国A-Level考试采用“过程性评价”,重视写作中的思维演进而非结论正确性;另一方面需强化阅卷透明度,2025年浙江试点公布作文评分细则,将“思想深度”“逻辑结构”等指标量化,减少了主观误判。

更重要的是拓宽教育价值认知。2025年北京某重点中学开设“批判性写作”选修课,指导学生用数据与案例支撑观点,而非空洞宣泄。这种训练既保留了批判精神,又避免了情绪化表达,或将成为未来作文教育的方向。正如教育家叶圣陶所言:“作文不是生活的装饰,而是生命的刻印。”

在撕裂中寻找对话的可能

零分作文的喧嚣背后,是教育评价体系中传统权威与个体表达的角力。2025年的争议提醒我们:高考作文不仅是语言能力的试金石,更是社会思潮的显微镜。唯有建立多元评价机制、培养理性思辨能力,才能让作文真正成为“思想的容器”,而非流量的祭品。未来的教育改革,或许应如2025年广州一模作文题所示——在人工智能与人类情感的碰撞中,找到平衡创新的支点。