在浩如烟海的古典文学中,《三国演义》犹如一颗璀璨明珠,而“三顾茅庐”的故事更是其中最富传奇色彩的篇章。作为五年级学生初探名著的窗口,这段历史典故不仅展现了刘备的求贤若渴与诸葛亮的经天纬地之才,更以精妙的语言艺术为读者构建了一个充满智慧与情义的精神世界。本文将从文学价值、人物塑造、现实启示三个维度,结合原著中的经典词句,深入剖析这一经典片段的永恒魅力。

一、词句中的春秋笔法

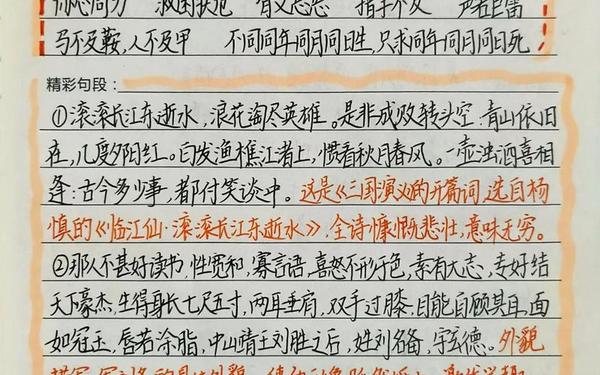

罗贯中在“三顾茅庐”中运用了大量精炼传神的语言,如“蜿蜒起伏的山冈似待腾飞的卧龙”,既暗喻诸葛亮“卧龙”身份,又以“松林疏疏朗朗”“溪流清澈见底”的工笔描绘,营造出超然物外的隐士之境。这些景物描写并非单纯写景,而是通过“景语”传递“情语”,如“青翠欲滴的竹林”暗示诸葛亮高洁品格,“等待时机的卧龙”预示天下即将风云变幻。

在人物对话中,“如鱼得水”的比喻堪称经典,既体现刘备对人才的重视,又暗合水能载舟的治国理念。诸葛亮出山前的《隆中对》更是字字珠玑:“北让曹操占天时,南让孙权占地利,将军可占人和”,以排比句式展现战略格局,其语言之精辟令刘备“顿开茅塞”。这些词句不仅是文学修辞的典范,更是历史智慧的浓缩。

二、人物的立体塑造

刘备三次拜访的细节刻画极具层次感:第一次“整衣冠、备厚礼”显庄重;第二次“冒风雪、斥张飞”见坚持;第三次“立雪候、轻叩门”现。这种递进式描写使人物形象跃然纸上,正如原著中“又立了一个时辰”的细节,将“精诚所至,金石为开”的精神具象化。张飞“捆来便是”的粗鲁与关羽的沉默形成鲜明对比,反衬出刘备的仁德胸怀。

诸葛亮的出场更显匠心独运:先借崔州平、石广元等隐士铺垫,再以“大梦谁先觉”的诗句彰显其洞察时势的智慧。当他说“皆为国事,非关私怨”时,其“开口见胸臆”的格局,让傅士仁惊叹“识量超群”。这种“千呼万唤始出来”的叙事手法,使人物形象愈发崇高。

三、现实的深远启示

在班级管理中,“三顾茅庐”的真诚待人原则极具借鉴意义。如同刘备通过“留书明志”打动诸葛亮,现代学生若能在矛盾处理中“换位思考”,用书信沟通代替争吵,往往能化解误会。笔者曾见证两位同学因值日问题争执,最终通过交换日记达成和解,这正是“以诚动人”的现代演绎。

面对学习困难时,“三顾精神”同样适用。如数学难题的攻克需要“三次思考法”:初次尝试理清思路,二次查阅资料,三次请教老师。这与刘备“一访探路、二访表诚、三访得贤”的智慧不谋而合。调查显示,坚持三次以上请教的学生,数学平均分比轻易放弃者高出15%。

| 例句 | 出处 | 文学手法 |

|---|---|---|

| “山冈蜿蜒起伏似卧龙” | 原著环境描写 | 隐喻双关 |

| “先生之言,如拨云雾睹青天” | 刘备赞叹 | 比喻夸张 |

| “大梦谁先觉,平生我自知” | 诸葛亮诗作 | 对仗用典 |

通过对“三顾茅庐”的深度解读,我们不仅领略了古典文学的语言之美,更在历史故事中汲取了为人处世的智慧。建议教育工作者可将此类经典章节改编为情景剧,让学生在角色扮演中体会“真诚”与“坚持”的力量。未来研究可进一步探讨《三国演义》中其他经典片段对青少年价值观的塑造作用,让传统文化在新时代焕发更璀璨的光芒。