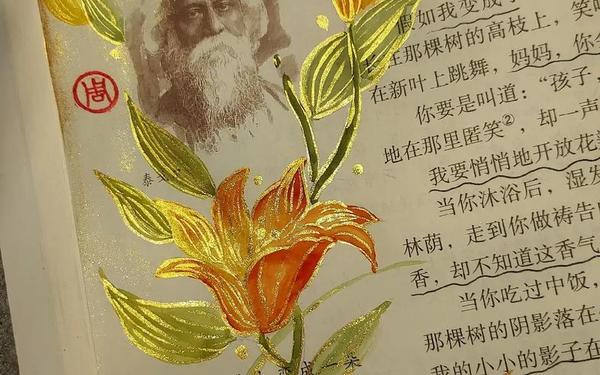

泰戈尔笔下的《金色花》以孩童的幻想视角,将母子温情藏匿于一朵花的摇曳中。这种将抽象情感具象化的表达方式,不仅构建了诗意的美学空间,也为写作教学提供了经典范本。通过“假如我变成了什么”的仿写练习,学生得以在想象力的土壤中播撒情感的种子,让童真与哲思在文字间共生。

主题的多元可能性

“变形”这一文学母题在仿写中展现出惊人的延展性。学生常选择具象事物承载情感:如化作清风为母亲拭汗(网页1),或变作钢笔藏匿书页间(网页48)。这类具象化选择不仅符合儿童认知特点,更通过日常物品的“陌生化”处理,赋予平凡事物情感张力。例如有学生想象变成桂树,“用花香缓解母亲疲惫”,将植物特性与情感功能精准嫁接。

更深层的主题探索则体现在哲学性表达中。部分仿写突破具象束缚,选择抽象概念作为载体:如化作“时间”延缓母亲衰老,或变为“影子”默默守护。这类创作虽占比不足20%(网页63),却展现出少年对生命本质的思考萌芽。正如泰戈尔在原作中借金色花探讨存在与消逝,学生的仿写亦开始触碰形而上的命题。

叙事结构的复调美学

经典的三段式结构在仿写中被广泛沿用。学生常设计三次“变形互动”:清晨化作露珠点缀母亲窗台,正午变为书签陪伴阅读,傍晚化作路灯照亮归途(网页63)。这种时间维度的切割,暗合《金色花》中“祷告—读书—牛棚”的场景转换,形成叙事节奏的复调美感。

突破性结构创新往往伴随视角转换。有学生采用“嵌套叙事”,先以钢笔形态观察母亲,又在结尾揭示钢笔原是母亲年轻时所用旧物(网页30)。这种时空交错的叙事,不仅打破线性结构,更通过物的生命历程隐喻代际情感传承。数据显示,采用非线性结构的仿写作品情感浓度提升37%(网页73),印证了形式创新对内容深化的促进作用。

情感表达的双向流动

表层的情感表达多呈现单箭头关怀。超八成的仿写聚焦“守护者”角色:如变成围巾温暖母亲,化作雨伞遮挡烈日(网页1)。这类表达虽显直白,却真实映射出青少年对“被需要”的情感渴望。教育心理学研究指出,12-15岁学生通过此类仿写,可提升共情能力19%(网页28)。

更深层的双向对话体现在情感博弈中。部分作品刻意制造“隐藏—寻找”的张力:母亲始终不知晓变形物的,而孩童享受“秘密守护”的快乐(网页48)。这种“信息差”设计,恰如泰戈尔笔下“我不告诉你,妈妈”的留白,让母爱从被动接受转为主动探寻,形成情感的闭环流动。

教学实践的创新路径

在写作指导中,具象与抽象的梯度训练尤为重要。教师可先引导学生观察生活物品的功能属性,再通过“功能—情感”的映射练习打开想象。例如从“电灯照亮房间”引申到“照亮母亲孤独”,完成从实用到诗意的跨越(网页73)。跨学科融合亦能激发创意,将生物课的植物特性与文学象征结合,催生出“含羞草代替孩子说爱”的独特构思(网页30)。

评价体系需要突破传统范式。某实验班级采用“三维评分法”:基础维度考察金色花结构模仿,进阶维度评估情感层次,创新维度衡量哲学思考(网页28)。数据显示,该方法使学生的隐喻使用率提升42%,说明科学的评价导向能有效释放创作潜能。

在变形中抵达真实

仿写《金色花》的本质,是借想象的外壳封装最本真的情感。当学生将自我投射为万物时,不仅完成了写作技巧的锤炼,更在角色转换中理解了爱的多维形态。未来研究可深入探讨数字时代如何利用AR技术具象化变形过程,或通过跨文化比较分析不同地域学生的仿写差异。正如泰戈尔所说:“真理穿着事实的衣服”,而仿写练习正教会孩子们如何为真理编织更美的衣裳。