中秋之夜,一轮明月悬于天际,承载着千年的诗意与哲思。从《周礼》中“仲秋之月养衰老”的农耕祭祀,到唐宋文人笔下“千里共婵娟”的浪漫遥寄,中秋美词美句如同一条璀璨星河,串联起中华文化的集体记忆。这些凝练的语言不仅是节日氛围的载体,更是民族情感的密码,在月圆人圆的永恒意象中,折射出中国人对宇宙、生命与的深层认知。

一、月圆人圆的永恒意象

| 朝代 | 代表作品 | 核心意象 | 情感表达 |

|---|---|---|---|

| 唐代 | 张九龄《望月怀远》 | 海上明月 | 天涯共情的时空超越 |

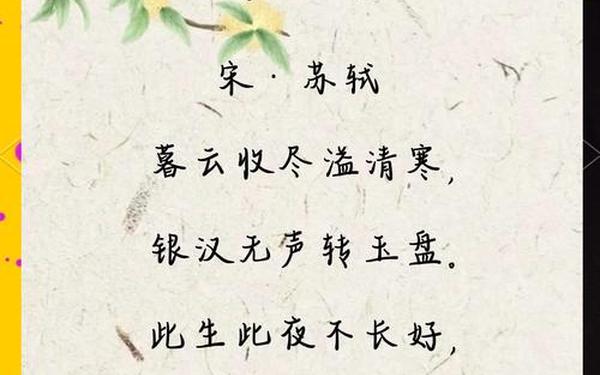

| 宋代 | 苏轼《水调歌头》 | 阴晴圆缺 | 悲欢离合的哲学观照 |

| 明代 | 《西湖游览志余》 | 月饼团圆 | 家族的物质象征 |

| 当代 | 社交媒体文案 | 超级月亮 | 科技时代的诗意重构 |

“海上生明月,天涯共此时”的千古绝唱,将物理空间的阻隔消弭于月光普照的共时性体验中。这种意象建构源于早期帝王祭月仪式,如《礼记》记载的“天子春朝日,秋夕月”,通过神圣化月相周期,赋予其统摄人伦秩序的文化功能。至唐宋时期,文人士大夫将这种官方仪典转化为个体抒情载体,李白的“举杯邀明月”创造物我两忘的审美境界,杜甫的“月是故乡明”则注入战乱年代的家国忧思。

月饼作为物质符号的演变同样印证着意象的嬗变。宋代文人笔记中“小饼如嚼月”的朴素描述,至明清发展为“雪糕甜砌蔗糖霜”的精致工艺,现代更衍生出冰皮、流心等创新形态。这种从祭祀供品到情感媒介的转变,体现了美词美句背后物质文化的支撑作用。

二、诗词歌赋的千年韵律

中秋文学创作在唐代达到首个高峰,王建“今夜月明人尽望”以白描手法展现全民赏月的文化景观,其“冷露无声湿桂花”更开创通感修辞的先河。宋代苏轼创造性地将天文现象与人生哲理结合,“人有悲欢离合”的辩证思考,使中秋诗词突破节日应景的局限,获得形而上的哲学高度。

格律创新方面,辛弃疾《木兰花慢》以《天问》体打破传统词牌限制,“是别有人间,那边才见,光影东头”的追问,将中秋咏月推向科学幻想的新维度。而白居易“西北望乡何处是”的时空错位手法,预演了现代诗歌的意识流特征,证明传统美词具有强大的形式包容性。

三、民俗符号的深层隐喻

嫦娥奔月神话在南北朝《淮南子》注本中初具雏形,至唐代《开天传信记》衍化为完整的“唐明皇游月宫”故事链。这种叙事演变不仅催生了《月唐演义》等章回小说,更使玉兔、桂树等意象获得大众认知基础。宁波帮商人魏炳荣1936年出版的《唐明皇游月宫》小说,通过现代印刷技术将这些隐喻符号推向全国。

灯谜活动中的语言游戏同样富含文化密码。清代“半夜二更半,中秋八月中”的绝对对联,既遵循阴阳历法对应规律,又暗含“月半人圆”的祈福心理。现代社交媒体中“月亮慢慢变圆,事事慢慢如愿”的谐音双关,延续了这种语言智慧,展现传统隐喻机制的当代生命力。

四、现代语境的美学重构

在视觉传达领域,国风灯笼DIY教程将“红金配色”与传统竹编工艺结合,抖音平台“中秋做一盏古典手提灯”话题播放量突破2亿次。这种创作既延续了《武林旧事》记载的南宋“纠察服色”制度中对仪式色彩的讲究,又融入国际奢品设计理念,形成新旧交融的美学范式。

语言学层面,朋友圈文案“月满爱也满”通过ABAC句式创新,在继承《诗经》重章叠句传统的契合移动端阅读的碎片化特征。品牌营销中“超级月亮”概念的引入,更是将天文现象转化为流量IP,据2024年电商数据统计,相关关键词搜索量同比增加178%。

中秋美词美句如同文化基因的双螺旋结构:纵向承载着《周礼》祭月至当代数字创作的演化轨迹,横向链接着诗词格律、民俗符号与现代传播的多维空间。未来的研究可深入挖掘美词数据库的构建方法,或开展跨文化比较研究,探讨“月”意象在汉字文化圈与其他文明中的互文关系。当人工智能开始创作“金桂浮玉,正月满天街”的诗句时,我们更需思考如何守护这份穿越千年的语言诗意。