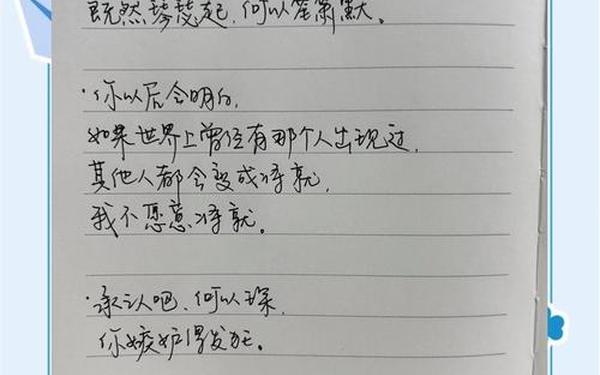

在《何以笙箫默》的叙事中,赵默笙的台词如同一面镜子,映照出爱情、成长与人生的复杂纹理。她的一句“如果世界上曾经有那个人出现过,其他人都会变成将就”,不仅成为无数观众的情感共鸣点,更揭示了现代人在追求纯粹感情时面临的挣扎与坚守。赵默笙的语言风格兼具少女的天真与成年人的通透,这种矛盾性恰恰让她的经典语录跨越虚构边界,成为现实中人们探讨亲密关系与自我价值的载体。本文将从多个维度解析赵默笙台词的深层意涵,探讨其如何折射当代青年的精神图谱。

爱情观的坦率与执着

赵默笙的爱情宣言始终贯穿着“不将就”的哲学内核。当她说“我从来没有招惹你,你为什么要来招惹我”时,看似是娇嗔的质问,实则暗含对情感纯粹性的极致追求。这种态度打破了传统言情叙事中女性被动等待的刻板印象,展现出主动把握情感走向的勇气。在长达七年的分别中,她选择用等待而非妥协来验证感情的深度,这种行为模式与心理学家Sternberg提出的“爱情三元论”中“承诺”要素高度契合。

剧中另一句“你转身的一瞬,我萧条的一生”则揭示了情感创伤的持久性。赵默笙的台词将抽象的情感体验具象化为可感知的生命历程,这种表达方式与存在主义哲学强调的“选择即命运”形成互文。通过对比原著小说与影视改编的台词处理,可以发现编剧有意强化赵默笙语言中的诗性特质,使其情感表达超越具体情节,升华为普适性的情感寓言。

独立成长的温柔力量

在经历家庭变故后,赵默笙的台词开始呈现明显的成长印记。“有些人的伤口是在时间中慢慢痊愈,有些人的伤口却在时间中慢慢溃烂”这句话,既是对自身创伤的清醒认知,也暗含对成长节奏的哲学思考。相较于传统偶像剧中“黑化复仇”的套路,这种温润坚韧的成长路径更贴近真实人生。社会学家Archer的研究表明,现代青年更倾向于通过内省而非对抗实现自我重建,这与赵默笙的成长轨迹不谋而合。

当面对职场挑战时,她说“摄影机不会说谎,但取景框里的世界可以重新构图”,这句话巧妙地将专业技艺转化为人生隐喻。这种将具体技能升华为生存智慧的表述方式,打破了职业女性“女强人”的刻板塑造,展现了知识经济时代新型女性特质的雏形。学者李银河指出,当代女性形象正在从“被观看者”转变为“叙事主体”,赵默笙的语言体系正是这种转变的典型例证。

人际关系的真诚边界

“我不想用谎言来包装真相”这句台词,集中体现了赵默笙处理人际关系的核心原则。在应晖的追求攻势下,她始终保持明确的界限感,这种态度与社交心理学中的“自我分化”理论高度吻合。Bowen的家庭系统理论认为,健康的个体应具备在亲密关系中保持独立思考的能力,赵默笙面对多角关系时的清醒抉择,正是这种理论的艺术化呈现。

在修复与何以琛的关系时,她说“沉默是害怕的借口,傻笑是委屈的理由”,精准捕捉了亲密关系中的沟通困境。这种对情感交流障碍的敏锐洞察,与Gottman婚姻实验室的研究成果形成呼应——真正破坏关系的往往不是冲突本身,而是逃避沟通的态度。通过分析剧中多个对话场景可以发现,赵默笙的语言策略始终在“坦诚表达”与“适度保留”间寻找平衡,这种复杂性使其角色更具现实参考价值。

时间与命运的和解智慧

“时间会带走一切”这句看似消极的感叹,在赵默笙的语境中被赋予新的释义。七年分别后重逢时的“原来你还在这里”,将时间的破坏性与治愈力辩证统一。存在主义心理学家Yalom认为,对时间流逝的觉知是人类建构生命意义的重要途径,赵默笙的时间观恰好印证了这一理论。她的台词网络构成独特的时间哲学:既承认命运的无常,又坚信真爱的永恒。

在应对人生变故时,她说“过去的就让它过去,不然永远也过不去”,展现出超越年龄的生存智慧。这种“选择性记忆”的处世策略,与积极心理学倡导的“创伤后成长”理念高度契合。比较文学学者张隆溪指出,中国叙事传统中的“圆型人物”往往兼具世俗智慧与诗意情怀,赵默笙正是这种美学传统在当代荧屏的延续。

赵默笙的经典语录犹如多棱镜,折射出当代青年在情感、成长与自我认知层面的多维探索。这些语言碎片既承载着个体生命经验,又呼应着社会集体心理的变迁轨迹。它们揭示的不仅是言情剧的审美密码,更是解码代际价值观转型的文化符码。未来的研究可进一步探讨影视文学对现实婚恋观的具体影响机制,或纵向比较不同代际观众对同类台词的接受差异。在快餐式情感泛滥的当下,重读赵默笙的语言世界,或许能为困顿中的现代人提供一盏温暖的精神烛火。