在基础教育阶段,语文期中考试不仅是检验学生阶段性学习成果的重要方式,更是教师调整教学策略、优化课程设计的关键依据。以人教版二年级下册语文期中试卷为例,其命题紧扣课程标准,既注重基础知识的夯实,又强调语言运用能力的培养。本文将从试卷结构、典型错题、教学启示三个维度展开深度剖析,并结合实际教学案例与教育研究数据,探讨提升低年级语文教学质量的可行路径。

一、试卷结构与命题特点

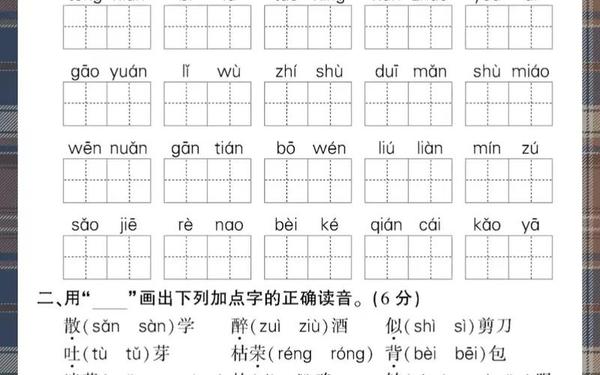

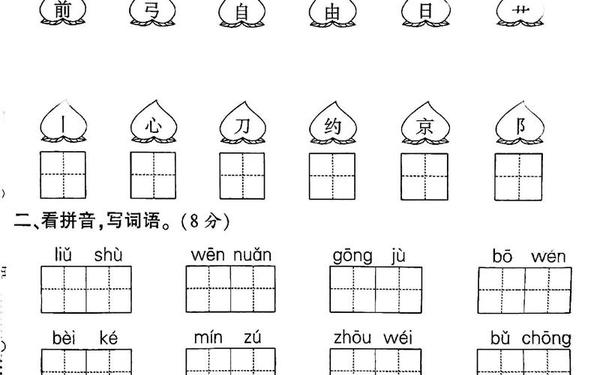

人教版二年级下册期中试卷采用“基础+能力”的复合型结构,基础题占比约60%,包括拼音辨读(如“背包”的声调选择)、形近字辨析(如“棵”与“颗”的组词)等,重点检测学生对教材核心字词的掌握。能力提升部分则以阅读理解和写话为主,如“布鲁塞尔小尿童”的短文分析要求学生在200字内提取关键信息,写话题通过“妈妈生日送礼物”的情境设计,考查叙事逻辑与情感表达。

| 模块 | 典型题型 | 分值占比 |

|---|---|---|

| 基础知识 | 看拼音写词、多音字选择 | 58% |

| 阅读理解 | 信息提取、寓意分析 | 22% |

| 语言表达 | 看图写话、情境写作 | 20% |

值得注意的是,试卷体现梯度化设计原则:如“补充成语”题要求从课内积累向课外延伸,而“反义词填空”则通过“快活—( )”等生活化词汇,建立语言学习与日常经验的关联。这种编排既符合皮亚杰认知发展理论中“具体运算阶段”的思维特点,也与《义务教育语文课程标准》倡导的“情境化学习”理念相契合。

二、学生典型错误分析

根据某班级63人的抽样数据,基础题平均失分率达18%,主要表现为:①多音字混淆(如“背”的声调错误率高达32%);②形近字误用(“题”与“提”的混用率达25%);③查字典能力薄弱(部首检字法错误率41%)。这些现象折射出部分学生存在机械记忆而非理解性学习的问题。

在阅读与写作模块,33%的学生难以准确概括短文寓意,如将“小尿童”故事主题误解为“勇敢”而非“智慧”;写话部分则普遍存在标点符号缺失(如引号不闭合)、叙事逻辑混乱等问题。研究显示,这与低年级学生抽象思维发展不完善、语言输出训练不足直接相关。

三、教学改进策略建议

基础巩固层面,可采用“字源识字法”增强记忆深度。例如讲解“冒”字时,通过甲骨文展示“帽子”象形演变,配合“冒雨”“冒号”等语境造句,使字形、字义、用法三位一体。同时建立“错题银行”,将高频错误字词纳入每日5分钟听写强化。

能力提升层面,建议实施“三段式阅读训练”:①预读阶段用思维导图梳理关键词(如时间、地点、人物);②精读时通过角色扮演体会情感(如“小尿童”的焦急心理);③拓展环节链接生活经验(如讨论“遇到危险如何求助”)。写话教学则可引入“五感观察法”,引导学生从颜色、形状、声音等维度描述事物,并利用“故事接龙”游戏培养叙事连贯性。

四、未来研究方向

当前研究多聚焦于试卷本身的分析,未来可拓展至:①个性化错因诊断系统的开发,利用AI技术分析学生错题模式;②家校协同机制的优化,如设计亲子共读任务单,将语言训练融入家庭互动;③跨学科整合实践,例如结合科学课观察植物生长,撰写连续性观察日记,实现知识迁移与能力融合。

结论:通过对人教版二年级语文期中试卷的深度解构,我们发现低年级语文教学需在夯实基础的注重思维能力的阶梯式培养。教师应当善用情境化教学策略,将字词学习与生活经验结合,阅读训练与情感体验联动,写作指导与创意表达融合。唯有如此,才能真正实现“以考促教,以评促学”的教育目标,为学生的语文素养发展奠定坚实基础。