在中国古典诗词的浩瀚星河中,月亮始终是最具诗意的意象。从《诗经》的"月出皎兮"到李白的"举杯邀明月",这片悬挂于天穹的银辉承载着诗人最隐秘的心事,也映照出人类共通的永恒命题。历代文人不约而同地将目光投向这轮亘古不变的冰魄,用月光编织出情感与哲思的经纬。当我们翻开诗卷,每一片月影都是解码诗人精神世界的密钥,它们在《全唐诗》中凝结为四万余次凝望,在宋词里化作三千余种惆怅。这种跨越时空的情感共振,让月亮成为东方美学中最具生命力的抒情载体。

孤寂心灵的镜像

在万籁俱寂的深夜,月亮成为诗人与自我对话的镜子。李白的"举杯邀明月,对影成三人"(《月下独酌》),将孤独体验升华为极具张力的戏剧场景。看似热闹的三人对饮,实则通过月影的虚像反衬出诗人灵魂深处的荒凉,这种以乐景写哀情的手法,在杜甫的"香雾云鬟湿,清辉玉臂寒"(《月夜》)中达到新的高度。诗圣不直抒胸臆,而是借想象中妻子的孤影,将战乱中的分离之痛转化为月光下的双重孤独。

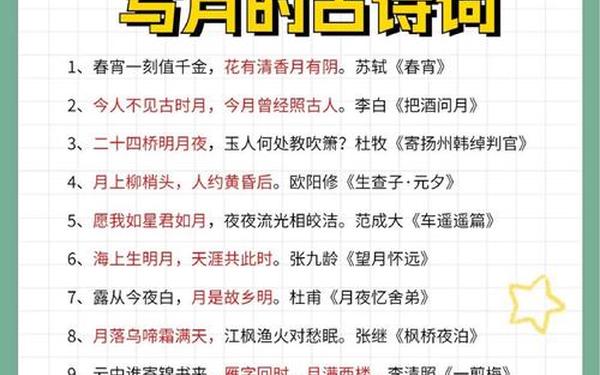

宋代词人将这种孤寂美学推向极致。苏轼在"缺月挂疏桐"(《卜算子·黄州定慧院寓居作》)中营造出遗世独立的意境,残缺的月相与疏落的梧桐构成命运残缺的隐喻。这种孤独不再是简单的情绪宣泄,而是上升为对生命本质的哲学观照。李清照的"雁字回时,月满西楼"(《一剪梅》),则在圆满的月相与离散的雁阵对比中,将女性特有的细腻愁思注入永恒的时间维度。

时空交织的乡愁

当月光洒向羁旅之人的窗棂,便化作穿越时空的思念信使。王昌龄的"青山一道同云雨,明月何曾是两乡"(《送柴侍御》),用超越物理空间的月光消解地理阻隔,开创了以月寄情的抒情范式。这种"天涯共此时"的时空想象,在张九龄笔下凝结为"海上生明月,天涯共此时"(《望月怀远》)的千古绝唱,让离散的个体在月光中建立精神联结。

中秋月更是乡愁的催化剂。白居易"西北望乡何处是,东南见月几回圆"(《八月十五日夜湓亭望月》),通过方位对立与时间循环,将个人漂泊体验升华为永恒的人生况味。苏轼在"此生此夜不长好,明月明年何处看"(《阳关曲·中秋月》)中,用流动的视角解构月相的永恒性,揭示出人生无常的本质。这些诗句共同构建起中国文学特有的"望月怀远"传统,让月光成为连接故土与他乡的精神脐带。

哲思与宇宙的对话

诗人在凝视月亮时,往往超越个体情感,触及宇宙人生的终极思考。曹操的"日月之行,若出其中"(《观沧海》),将大海吞纳星月的壮阔景象,转化为吞吐天地的豪迈胸襟。张若虚的"江畔何人初见月?江月何年初照人?"(《春江花月夜》),则以哲人般的追问,在时空长河中定位人类存在的坐标。

宋代文人将这种宇宙意识推向新的高度。苏轼"寄蜉蝣于天地,渺沧海之一粟"(《赤壁赋》),借江月永恒映照人生须臾,开创了"物与我皆无尽"的辩证思维。辛弃疾的"可怜今夕月,向何处、去悠悠"(《木兰花慢》),更将月相变化纳入天体运行的科学认知,在词作中完成诗意想象与理性思考的和鸣。这些充满哲思的月光书写,构建起中国古代文人的精神穹顶。

艺术表达的多元技巧

在抒情传统背后,诗人创造了丰富的艺术表现体系。杜甫"露从今夜白,月是故乡明"(《月夜忆舍弟》),运用倒装句式强化主观感受,让物理真实让位于情感真实。李商隐的"沧海月明珠有泪"(《锦瑟》),则通过蒙太奇式的意象叠加,将多个典故熔铸为朦胧的情感境界。

月光在诗歌结构中也扮演着特殊角色。王维"明月松间照,清泉石上流"(《山居秋暝》),用月光作为画面留白的艺术手段,营造出"诗中有画"的意境。柳永的"今宵酒醒何处?杨柳岸,晓风残月"(《雨霖铃》),则让残月成为词作情感的终极收束,形成余韵悠长的审美效果。这些艺术探索,使月亮意象超越了简单的景物描写,成为诗歌美学的重要构成元素。

当我们站在当代回望这些浸透月光的诗句,会发现它们不仅是情感的容器,更是中华文明的精神密码。从《诗经》时代到唐宋巅峰,月亮始终是诗人与世界对话的媒介,它既照见个体的悲欢离合,又折射出民族的文化心理。在全球化语境下,这种独特的抒情传统为跨文化对话提供了珍贵范本。未来的研究或许可以深入探讨月亮意象在不同地域文学中的变异与融合,以及数字时代月光书写的新可能。当我们仰望夜空,那轮被无数诗人吟咏过的明月,依然在等待新的阐释与创造。