在组织管理与教育实践中,交心谈心制度作为一种促进沟通、化解矛盾的有效工具,已成为构建和谐团队与培养个体成长的重要机制。通过系统性的谈话记录与规范化流程设计,该制度不仅能够实现思想动态的精准捕捉,更能通过案例分析与改进措施的迭代,推动组织效能的持续提升。本文将从制度内涵、核心要素、应用场景及实施建议四个维度展开论述,结合具体记录范文与实证研究,探讨其深层价值与实践路径。

制度内涵与功能定位

交心谈心制度的核心在于通过结构化对话实现信息对称与情感联结。根据山东寿光市检察院的实践经验,该制度被定义为“十必谈”情景下的常态化沟通机制,涵盖思想波动、工作失误、家庭变故等关键节点,确保问题早发现、早干预。其功能定位体现为三重目标:思想引导(如党员教育中的党性反思)、管理优化(如业务改进建议的采集)与情感支持(如压力疏导)。

从制度设计的理论基础看,江苏东台市组织部提出的“宽心谈”与“从严管”双轨模式具有代表性。通过“五个必谈”原则,既强调对干部思想动态的柔性把握,又通过记录建档与结果运用形成刚性约束,实现组织关怀与纪律要求的平衡。这种“刚柔并济”的设计理念,在武汉大学研究生导师责任制中同样得到体现:导师需每学期开展3次以上谈心,并将谈话成效纳入考核体系。

记录范文的结构要素

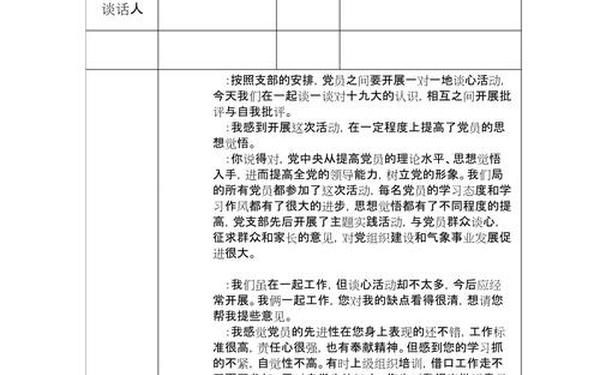

规范的谈心记录需包含基础信息、对话内容与改进措施三大模块。以网页1中的党员谈话范文为例,其表格化呈现方式具有典型性:

| 要素 | 内容示例 | 功能解析 |

|---|---|---|

| 时间/地点 | 20xx年xx月xx日,会议室 | 确定谈话场景,增强追溯性 |

| 谈话要点 | “理论学习缺乏系统性”“工作标准不高” | 问题具象化,便于后续整改 |

| 改进计划 | “制定学习清单”“建立监督机制” | 形成闭环管理 |

在具体操作中,动态记录法的应用尤为重要。如达州市某局的谈话记录采用“对话实录+分析标注”形式,既保留原始沟通的鲜活度,又通过关键词提取(如“创新意识不足”“纪律松懈”)实现问题归类。这种结构化与灵活性兼具的记录方式,为后续数据分析与绩效评估提供了坚实基础。

多领域应用实践

教育领域中,谈心记录常用于学生行为矫正与心理辅导。网页1中的案例显示,针对书写潦草、作业缺交的学生,教师通过“原因诊断—目标设定—跟踪反馈”三阶段干预,使80%以上的学生在一个月内出现显著改善。这种基于记录的个性化辅导方案,与武汉大学研究生导师的“预审鉴定制度”形成呼应,均体现数据驱动型管理的优势。

在企业管理场景下,该制度更多服务于团队效能提升。某国企党建部门将谈心谈话纳入年度考核体系,通过流程图明确“准备阶段—问题聚焦—解决方案—效果评估”四步流程,并结合“提醒卡”“函询卡”等工具强化结果运用。这种标准化操作模式,使得基层管理者能够快速掌握谈话技巧,避免流于形式。

优化实施路径建议

提升谈心制度效能需从技术赋能与文化培育双向发力。技术层面,可引入智能化记录工具,如网页46提到的“交心谈心记录表”软件,通过模板自动生成与数据可视化功能降低行政成本。文化层面,需强化“非评判性倾听”理念,如网页88强调的“营造轻松氛围—深度提问—积极反馈”三步法,避免谈话异化为单向批评。

未来研究可聚焦于跨文化适应性与长期效果追踪。例如,对比党政机关与企业组织中谈话策略的差异,或通过纵向研究分析三年期谈话数据对员工留存率的影响。这些探索将进一步丰富该制度的理论框架与实践指南。

交心谈心制度作为连接组织目标与个体需求的核心纽带,其价值不仅体现在矛盾化解与效率提升,更在于构建可持续的信任生态。通过标准化记录与动态优化,该制度有望成为新时代组织治理的标杆工具,为高质量发展注入人文温度与科学理性。