——兼谈杨绛的评价

翻开《傅雷家书》,仿佛触摸到一位父亲跨越千山万水的拳拳之心。这部由傅雷夫妇写给长子傅聪的186封家书,不仅是一部“苦心孤诣的教子篇”,更是一面映照中国知识分子精神追求的明镜。杨绛先生曾评价傅雷:“满头棱角,动不动会触犯人;又加脾气急躁,止不住要冲撞人。但他对孩子的教育呕心沥血,字字皆是斑斑血痕。”这番评价,恰如其分地揭示了傅雷作为父亲与知识分子的双重特质。

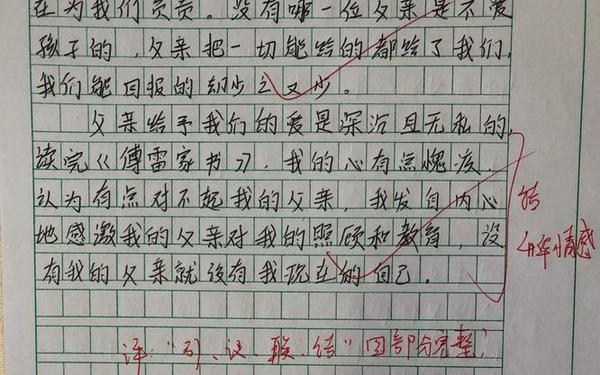

严苛背后的深情

傅雷对傅聪的教育近乎严苛。他要求儿子“先为人,次为艺术家,再为音乐家,终为钢琴家”,将品德置于技艺之上。家书中,他反复叮嘱傅聪保持谦逊、注重礼仪,甚至在儿子获得国际大奖时,仍提醒他“高潮不过分使你紧张,低潮不过分使你颓废”。这种“不近人情”的严格,实则是傅雷以自身为鉴的良苦用心——他曾因性格暴烈而自省“虐待了你”,却在书信中以近乎忏悔的姿态重塑父子关系。杨绛说傅雷“不善在世途上圆转周旋”,却将书斋化作“洞穴”,将对艺术与人格的追求凝练成家书中的每一句箴言。

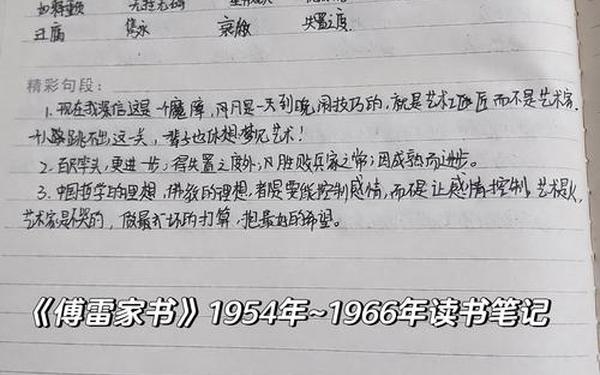

书信中的精神丰碑

家书承载的不仅是家常琐事,更是文化传承。傅雷与傅聪探讨贝多芬的坚韧、萧邦的诗意、黄宾虹画作中的自然之道,将东西方艺术精髓交融。他教导儿子“赤子之心”的可贵,认为真正的艺术家需以“如火如荼的忘我之爱”拥抱世界。这种追求让傅聪在异国他乡以李白诗意为精神养料,将中国文人的风骨融入钢琴演奏。杨绛曾感慨:“傅雷精神是一面丰碑”,而这座丰碑的基石,正是家书中流淌的文化血脉与人格理想。

杨绛视角下的教育启示

杨绛对傅雷的评价,揭示了家庭教育中“严”与“爱”的辩证。她曾说:“好的教育是启发人的学习兴趣与自觉性,父母要以身作则。”这与傅雷的教育理念不谋而合。家书中,傅雷夫妇以平等姿态与儿子讨论艺术、分享人生感悟,将训诫化为朋友般的对话。傅聪在回忆中提到,父亲的信“像刀锋划破低谷”,让他领悟“人的一生都在高潮与低潮中浮沉”。这种教育不是单向灌输,而是两代人精神的共鸣,正如杨绛所言:“家书是亲子间最坦诚的交流”。

重读《傅雷家书》,我看到的不仅是一位父亲的谆谆教诲,更是一个时代知识分子对人格与艺术的坚守。杨绛说傅雷“把对人类的爱化作教子的苦心”,而今日的我们,或许更应从中学会如何在浮躁时代守护精神的纯粹。当电子通讯取代笔墨书信时,傅雷家书中的那份“以德为先”的执着,依然是照亮成长之路的明灯。