在诗歌的王国里,儿童现代诗如同清晨的露珠,既折射着童真的光芒,又承载着语言的精妙。当四年级的孩子们在课本中邂逅《秋晚的江上》的斜阳余晖,在摘抄本里誊写汪国真《热爱生命》的铿锵诗句时,他们触摸到的不仅是文字的美感,更是一把打开想象世界的钥匙。这些经过教材编选和教学实践锤炼的现代诗作品,以独特的文体特征构筑起儿童认知与审美的桥梁。

语言的形象性与韵律感

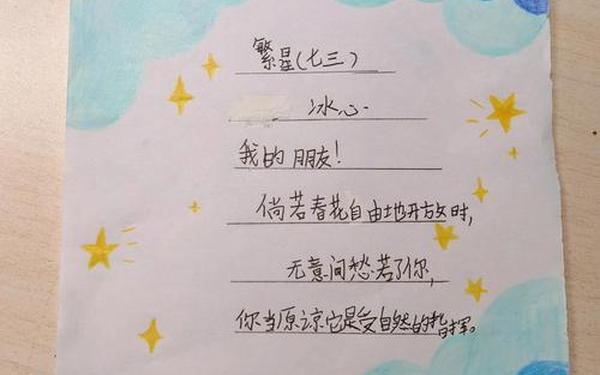

现代诗区别于古典诗词的核心特征,在于其挣脱了严格格律的桎梏,转而以意象组合与内在节奏构建诗意。正如统编教材四年级下册单元所言"初步了解现代诗的一些特点",冰心《繁星》中"母亲的膝上"通过阶梯状退格排列,将视觉焦点由远景层层推向情感核心,这种诗行排列的逻辑恰是"图像诗"理念的实践。艾青《绿》中"绿色的墨水瓶倒翻了"的虚喻,将心理感受转化为视觉冲击,突破了传统比喻对具象的依赖。

在韵律创造上,徐志摩《花牛歌》以"坐、眠、走、梦"四个动词构建的循环节奏,配合"甩得滴溜溜"等拟声词的使用,形成类似童谣的韵律感。这种音乐性并非闻一多提倡的古典格律,而是通过词语重复、句式对仗实现的自然节拍,如《秋晚的江上》中"驮着斜阳"与"掉在江上"形成动作的镜像呼应。教学实践中,教师通过"制作PPT配乐朗诵"等方式强化学生对韵律的感知,使抽象的诗律转化为可听可视的审美体验。

情感表达与想象力的培养

儿童现代诗的情感表达具有"冰山原则"特征,水面下的情感涌动需要通过意象解码。汪国真《热爱生命》用"风雨兼程""吐露真诚"等具象动作承载理想信念,这种"以过程显热爱"的写法,契合儿童由具体到抽象的认知规律。叶赛宁《白桦》译本中"洁白的白桦树/站立在我的窗前",通过物象的静态呈现传递守护者的情感温度,相较于古诗"竹喧归浣女"的含蓄,现代诗更注重情感的直观渲染。

想象力的激发往往依托超现实意象组合。刘大白《秋晚的江上》让鸟儿"驮着斜阳",将物理重力转化为诗意想象,这种"不可能的画面"恰是培养创造性思维的载体。在教学案例中,教师引导学生将"0"符号联想为太阳、鸡蛋、车轮等物象,这种训练方式与艾青将绿色感知分解为"墨水瓶倒翻"的创作思维异曲同工。当学生尝试仿写"我想把眼睛/装在风筝上"时,实质是在练习将抽象概念转化为可触摸的意象。

教学策略与实践路径

现代诗教学需建立"三维度"认知框架:文体特征、情感体验、创作实践。教师通过比较《绿》与《在天晴了的时候》的写景差异,引导学生理解"主观感受"作为现代诗核心要素的特质。在《花牛歌》教学中,"用动词串联画面"的活动设计,帮助学生掌握意象组合的技巧。这种从"意境再现"到"创作迁移"的过程,暗合维果茨基的最近发展区理论。

课堂实践表明,"以读代讲"需与深度解析结合。某教师反思《现代诗二首》教学时发现,单纯朗读易使理解流于表面,辅以"咬文嚼字学诗歌"环节后,学生方能体会"驮"字背后的疲倦感与画面张力。而将创作背景纳入教学,如讲解艾青右眼失明后对绿色的渴望,则能深化情感共鸣。这种"文本细读+历史语境"的双轨模式,使四年级学生既能感受诗意,又初识文学与社会生活的关联。

在儿童心灵的原野上,现代诗播撒的不仅是美的种子,更是思维成长的养分。从摘抄本上工整誊写的诗句,到自主创作的稚嫩诗行,孩子们经历着从读者到作者的认知跃迁。未来研究可进一步探索多媒体技术在现代诗教学中的应用,如利用AR技术将"头白的芦苇妆成红颜"的意象动态呈现,或建立儿童诗歌创作的数字化评价体系。当教育者以现代诗为舟楫,必能载着孩童驶向更辽阔的文学海洋。