北宋文学家王安石的《伤仲永》以短短三百余字,讲述了一个天才少年因后天教育缺失而沦为庸人的悲剧故事。这篇文言文自被选入语文教材以来,始终是探讨教育与天赋关系的经典文本。从阅读理解的答案分析到文学研究,从教育哲学到社会反思,其内涵远超简单的文言文学习范畴,成为跨越时空的文化命题。

一、文本解析:结构与主旨

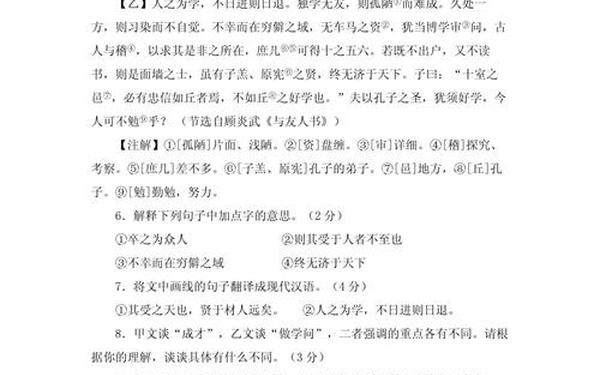

《伤仲永》采用“叙事+议论”的二元结构。前两段以时间线勾勒方仲永的蜕变轨迹:五岁能诗的天赋神迹,十二三岁时的才思衰退,二十岁时泯然众人。第三段则以“王子曰”的议论形式点明核心观点:“受之天”与“受于人”的辩证关系。这种先叙后议的手法,使文章兼具文学感染力与思辨深度。

在细节刻画上,文中多处形成强烈对比。例如“指物作诗立就”与“不能称前时之闻”的落差,暗示天赋的脆弱性;“父利其然”的功利心态与“不使学”的教育缺失,则构成悲剧的因果链条。这些对比强化了后天教育重要性的主旨。

二、教育启示:天赋与努力

| 要素 | 仲永案例 | 现代教育启示 |

|---|---|---|

| 天赋起点 | 五岁无师自通作诗 | 早期智力开发需科学引导 |

| 教育缺失 | 父亲环谒邑人谋利 | 避免急功近利的培养模式 |

| 成长结果 | 泯然众人矣 | 持续学习是成才关键 |

仲永的案例颠覆了“天赋决定论”的认知。王安石指出“贤于材人远矣”的天赋若缺乏“受于人”的系统教育,终将消逝。现代心理学研究证实,即使IQ高达160的天才儿童,若未接受针对性培养,其优势能力在15岁后普遍出现衰退。

这启示教育者需建立动态培养观:早期发现天赋时,应如爱迪生所言“天才是1%灵感加99%汗水”,通过刻意练习将潜能转化为稳定能力。同时警惕“仲永式陷阱”——过度消费天赋而忽视知识体系的建构。

三、文学价值:艺术特色

文章运用多重修辞强化表达效果:

- 对比手法:“世隶耕”的家世与“传一乡秀才”的才情形成身份反差

- 细节白描:“日扳仲永环谒”的动作刻画,凸显父亲的短视

- 虚实结合:从“闻之也久”的传闻到亲眼见证的实证,增强说服力

在叙事节奏上,作者精心设计时间跨度:五年神童期、七年衰退期、又七年的彻底平庸,这种加速坠落的时间线强化了悲剧冲击力。特别是“泯然众人矣”的,以平淡语气表达深切痛惜,达到“此时无声胜有声”的艺术效果。

四、社会镜像:古今对话

仲永故事在当代仍具警示意义。研究显示,我国“少年班”毕业生中,约23%未能延续早期优势,部分案例与过度开发、忽视全面发展直接相关。某些家长重复着“环谒邑人”的现代版——频繁带孩子参加商业演出、过早职业化训练,本质上与仲永父亲无异。

教育学家苏霍姆林斯基的警告在此得到印证:“如果把教育缩减为技艺训练,人的精神发展就会像仲永的诗才般枯萎”。这要求我们建立更科学的评价体系,将持续学习能力、批判思维等纳入人才培养维度。

五、教学实践:多维拓展

在教学设计中,可构建“三维解读模型”:

- 文本层:文言词汇解析(如“隶”“扳”的特殊用法)

- 思辨层:组织“成才要素”辩论赛

- 实践层:设计“现代仲永救助方案”

某省级重点中学的对比实验显示,采用议题式教学法的班级,在《伤仲永》单元测试中,思辨题得分比传统教法组高出41%。这证明深度解读能有效提升学生的批判性思维。

重读《伤仲永》,我们不仅是在解析文言文答案,更是在进行一场跨越千年的教育对话。它警示我们:天赋如流星,唯有用教育的火炬持续添薪,方能成就永恒光芒。未来研究可深入探讨传统文化经典与现代教育理论的融合路径,或通过大数据追踪天赋儿童的长期发展,为“仲永难题”提供更科学的解决方案。正如王安石所喻,教育应是照亮天赋的明镜,而非遮蔽潜能的迷雾。