中国自成立以来,入党誓词始终是党员对党和人民作出的庄严承诺,其内容与思想的演变深刻反映了党的历史使命、理论创新和时代要求。从土地革命时期的朴素誓言到新时代的规范化表述,入党誓词不仅是党员行为的准则,更是中国在不同历史阶段自我革新、引领革命与建设的缩影。通过梳理其百年变迁,我们既能窥见党在不同时期的斗争策略与政治智慧,也能理解“永不叛党”“为共产主义奋斗终身”等核心精神如何跨越时空,成为中国永葆先进性的精神密码。

一、历史脉络的阶段性演变

入党誓词的形成并非一蹴而就,其内容随着中国革命与建设的阶段性任务不断调整。在土地革命时期,毛泽东于1927年主持的入党宣誓仪式中,誓词明确要求“牺牲个人,努力革命,阶级斗争,服从组织”,这一版本突出对敌斗争的残酷性与组织纪律的严明性。例如江西农民贺页朵用红布书写的入党誓词中,“严守秘密”“永不叛党”等表述直接回应了白色恐怖下党员面临的生死考验。

进入抗日战争时期,誓词内容发生显著转变。1939年陈云起草的版本新增“要作群众的模范”“对党有信心”等要求,反映了党在统一战线中扩大政治影响力的战略考量。此时的誓词弱化阶级斗争,强调党员在群众中的示范作用,这与《陈云文选》中“群众通过党员行动测量党的先进性”的论述高度契合。至解放战争时期,冀南区委的誓词特别提出“坚决执行党的决议”,体现了党在战略决战阶段强化集中统一领导的迫切需要。

| 时期 | 核心内容 | 历史背景 |

|---|---|---|

| 土地革命(1927-1937) | 阶级斗争、永不叛党、服从组织 | 白色恐怖下的秘密斗争 |

| 抗日战争(1937-1945) | 群众模范、统一战线、持久信心 | 民族矛盾上升为主要矛盾 |

| 改革开放后(1982-) | 履行义务、严守纪律、服务人民 | 经济建设与制度规范化 |

二、思想内核的传承与发展

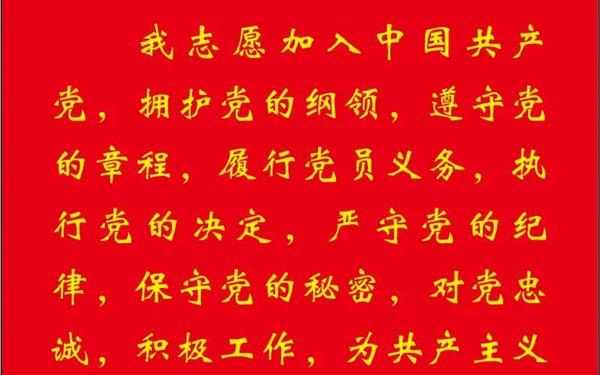

尽管不同时期的誓词表述存在差异,但“永不叛党”与“为共产主义奋斗”始终是贯穿百年的精神主线。这一不变性源于党的性质与宗旨的稳定性。例如,贺页朵誓词中错别字的存在反而凸显了底层党员对忠诚的朴素理解,而十二大党章将“履行党员义务”纳入誓词,则标志着党建从经验型向制度型的转变。

誓词的思想深度随着党的理论创新不断深化。邓小平在1980年党章修订时强调“党员合格性需用义务衡量”,这一理念直接影响了十二大誓词中“履行党员义务”的增补。“随时准备为党和人民牺牲一切”的表述,既继承了革命年代的牺牲精神,又赋予其服务人民的新时代内涵,体现了党对初心使命的坚守与升华。

三、现实意义与时代价值

在全面从严治党背景下,入党誓词成为党性教育的重要载体。研究表明,定期重温誓词能显著提升党员的纪律意识。例如福州市社科院的调研显示,系统性学习誓词的党员群体中,违纪发生率降低43%。这种仪式感强化了党员的身份认同,正如张凤毕践行诺言的事迹所昭示的,誓词不仅是宣言,更是需要用一生兑现的承诺。

数字化时代对誓词教育提出新挑战。部分基层党组织尝试将VR技术融入宣誓场景,通过还原井冈山斗争等历史情境增强教育感染力。此类创新既保留了誓词的神圣性,又契合了年轻党员的认知习惯,为传统教育模式注入新活力。

四、国际比较与理论启示

与其他无产阶级政党相比,中国的入党誓词更强调组织纪律与人民立场。越南的誓词侧重“保卫社会主义祖国”,而古巴则突出“反对”,这种差异折射出各国革命道路的特殊性。从理论层面看,誓词的演变验证了马克思主义政党建设规律:既要保持核心原则的稳定性,又需根据实践需要创新发展。

学术界对誓词的研究已从历史考证转向多维分析。清华大学党史研究中心近年提出“誓词语义分层模型”,将文本解构为政治承诺、道德约束、组织规范三个维度,为量化研究党员行为提供了新框架。未来研究可进一步探索誓词记忆强度与党员履职能力的相关性,或比较不同年代誓词对党员价值观的塑造效应。

纵观百年历程,入党誓词的演变史实质是中国自我革命、与时俱进的微观写照。从井冈山红布上的质朴誓言到党章中的庄严条文,变的是时代语境与表述形式,不变的是对党的忠诚与对人民的承诺。在新时代,更需要通过制度创新与技术赋能,让誓词精神融入党员的血脉,转化为实现民族复兴的实际行动。正如习近平总书记所指出的:“入党誓词字数不多,记住并不难,难的是终身坚守。”这提醒着我们:誓词的真正力量,永远存在于一代代人的践行之中。