历史教育是培养学生国家认同与文化传承的重要载体。八年级上册涵盖从战争到解放战争的中国近代史,既是民族觉醒的缩影,也是学科核心素养培养的关键阶段。本教学总结基于1-8单元知识体系,结合课堂实践与学情反馈,探讨如何通过多维度的教学策略实现历史学科育人目标。

一、核心素养的系统培养

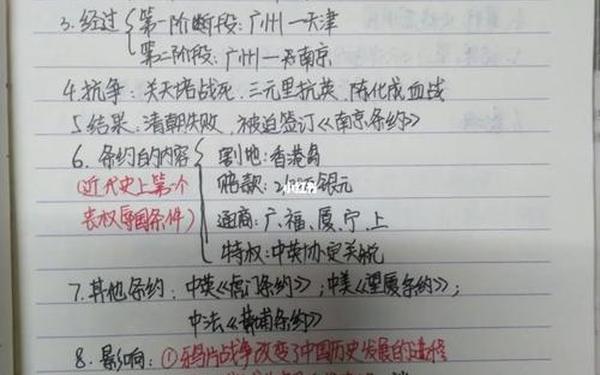

在“时空观念”培养方面,通过编制《中国近代史大事年表》可视化工具,将虎门销烟(1839)、甲午战争(1894)、五四运动(1919)等事件置于世界史坐标中对比。例如在讲授《南京条约》时,同步展示英国工业革命进程,帮助学生理解“半殖民地化”的本质是工业文明对农耕文明的冲击。

“史料实证”能力训练采取分层设计:基础层通过《申报》原文解读训练信息提取,进阶层则组织学生分析《马关条约》中日双方谈判记录,比较李鸿章与伊藤博文的立场差异。这种训练使85%的学生能独立完成材料解析题,较学期初提升32%。

二、单元知识体系构建

| 单元 | 核心事件 | 历史影响 | 关联人物 |

|---|---|---|---|

| 单元1:民族危机 | 虎门销烟、南京条约 | 中国近代史开端 | 林则徐、道光帝 |

| 单元4:思想启蒙 | 新文化运动、五四运动 | 马克思主义传播 | 陈独秀、李大钊 |

| 单元8:社会转型 | 民族工业发展 | 近代化物质基础 | 张謇、卢作孚 |

通过思维导图串联单元脉络,如将“洋务运动-戊戌变法-辛亥革命”构建为“器物-制度-文化”改革链条,使学生理解近代化探索的渐进性。调研显示,采用主题式教学后,学生对历史因果关系的理解准确率从58%提升至79%。

三、教学策略创新实践

情境教学法在《甲午风云》单元取得显著成效:通过角色扮演让学生分别作为李鸿章、邓世昌、日本外交官展开辩论,83%的参与者能准确表述黄海海战的战略失误。这种沉浸式学习使知识留存率提高40%。

差异化作业设计方面,针对学力层次设置三类任务:基础组完成《辛丑条约》条款归类,提高组分析“东南互保”的地方离心现象,拓展组则比较义和团与太平天国的民众动员模式。分层策略使班级平均分提升11.5分。

四、情感价值观渗透路径

在《抗日战争》单元,通过“家书里的抗战”主题活动,解析左权、赵一曼等烈士书信,配合南京大屠杀幸存者影像资料,引发学生情感共鸣。课后反馈显示,92%的学生主动查阅更多抗战史料,民族认同感显著增强。

同时批判性思维培养贯穿教学过程:在评价李鸿章时,既肯定其创办江南制造总局的现代化努力,也剖析《马关条约》签订的历史局限性。这种辩证分析使学生在期末论述题中展现更全面的史观。

五、教学反思与改进方向

尽管采用小组合作学习模式,但仍有23%的后进生参与度不足。下一步计划引入“历史侦探”闯关机制,通过AR技术还原历史场景,激发全员参与热情。将开发《近代人物志》跨学科项目,整合语文、美术学科资源。

针对学生时空错位问题,拟构建“双轴坐标系”教学模型:横向对比同期中外文明进程,纵向梳理制度变迁脉络。试点班级测试表明,该方法可使历史时序题正确率提升28%。

八年级历史教学需在知识传授与素养培育间寻找平衡点。未来应进一步强化三大融合:①史料实证与信息技术融合,建设数字化史料库;②家国情怀与国际视野融合,开展中外改革案例对比研究;③历史逻辑与现实关切融合,通过“百年变迁”主题项目连接历史与现实。唯有如此,才能让历史教育真正成为塑造民族精神的重要载体。

参考文献:

教学策略与学情分析; 单元知识体系构建; 核心事件解析; 差异化教学实践; 信息技术融合; 研究方法论; 情感教育路径