写论文的步骤与顺序需要结合研究类型(如实证、理论、综述等)灵活调整,但通常遵循以下核心流程。以下是基于多篇学术资源整理的系统化步骤指南,涵盖从选题到定稿的全过程:

一、准备阶段:确立研究基础

1. 选题与范围界定

确定研究方向:根据个人兴趣、专业领域或导师建议,初步划定研究范围(如“全球变暖的影响”)。选题需具备创新性、可行性及学术价值,避免过于宽泛或陈旧。

文献调研:通过知网、Google Scholar等平台检索相关文献,筛选近5年的高质量论文,关注研究空白与争议点,提炼创新切入点。

拟定研究问题与假设:明确核心问题(如“气候变化如何影响农作物产量?”)并形成可验证的假设,为后续方法设计奠定基础。

2. 搭建理论框架

文献综述:系统梳理已有研究,总结理论模型、方法及结论,批判性分析其局限性,提出研究贡献的定位。

方法论选择:根据研究问题选择定量(实验、统计)或定性(访谈、案例)方法,确保方法科学性与可重复性。

二、写作阶段:结构化内容填充

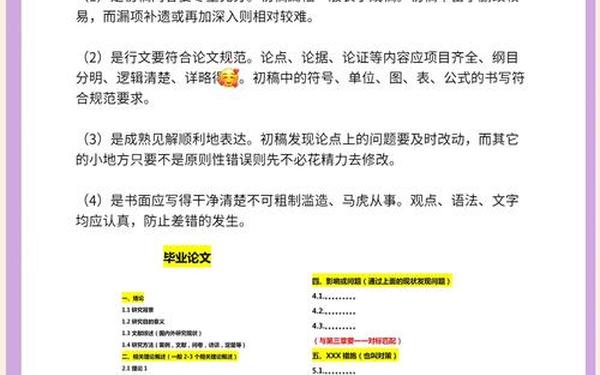

1. 设计论文框架

大纲拟定:按“引言-文献综述-方法-结果-讨论-结论”的传统结构或实证论文的“方法优先”逻辑(先写方法、结果,再写引言)搭建框架,灵活使用思维导图工具(如ProcessOn)优化逻辑。

章节细化:例如,引言需包含背景、研究意义与目标;方法部分需详细描述实验设计、数据来源与分析工具。

2. 分部分撰写初稿

高效填充内容:

引言:以争议问题、统计数据或案例引入,明确研究目的与创新点。

方法与结果:优先完成实验设计、数据收集与分析,确保结果客观呈现(如使用图表)。

讨论与结论:将结果与文献对比,解释差异并提出理论或实践意义,总结研究贡献并指出局限性。

灵活顺序建议:实证类论文可先写“方法-结果-讨论”,再补充引言与摘要,减少重复修改。

三、完善阶段:质量提升与规范调整

1. 内容修改与逻辑优化

逻辑自洽性检查:确保论点与论据一致,避免章节脱节;调整段落顺序以增强连贯性。

语言润色:精简冗余表述,修正语法错误,使用学术化表达(如被动语态),提升可读性。

2. 格式规范与查重降重

格式标准化:按目标期刊或学校要求调整标题层级、参考文献格式(APA、MLA等)及图表编号。

查重与降重:使用Turnitin、知网等工具检测重复率,通过改写、增补新文献或调整句式降低重复率至15%-25%。

3. 同行评审与终稿提交

外部反馈:提交导师或同行专家审阅,根据意见完善内容与逻辑。

终稿确认:检查全文格式、图表清晰度及数据准确性,提交至期刊或答辩委员会。

四、投稿与后续步骤(可选)

1. 期刊选择与投稿:根据论文主题匹配期刊的影响因子与领域偏好,按投稿指南调整格式并附投稿信。

2. 应对审稿意见:针对审稿人建议逐条修改,撰写回复信说明修订内容。

关键注意事项

时间管理:研究准备(选题、文献)约占全程60%,写作与修改占40%。

工具辅助:文献管理工具(Zotero、EndNote)、语法检查(Grammarly)及思维导图软件可大幅提升效率。

学术:规范引用避免抄袭,标注基金支持及利益冲突。

通过以上步骤,研究者可系统化推进论文写作,兼顾学术严谨性与效率。不同学科(如理工科侧重实验,人文社科侧重理论)可适当调整侧重点。