余映潮的教学设计注重“板块式”推进和“语言学用”核心,结合《变色龙》的讽刺艺术与人物刻画,可设计如下板块:

1. 语言品析,初识形象

活动设计:

聚焦奥楚蔑洛夫的个性化语言(如“我要拿点颜色出来”“这小狗还不赖”),通过对比朗读,感受其见风使舵的虚伪性格。

分析细节描写,如“脱大衣”“穿大衣”的动作,结合军大衣的象征意义(权力与掩饰),理解其媚上欺下的本质。

目标:体会契诃夫通过语言、动作描写塑造人物的精妙手法。

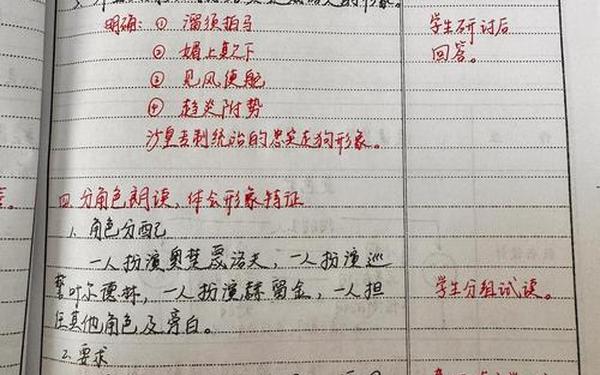

2. 对比探究,深化主题

活动设计:

以表格梳理奥楚蔑洛夫对狗和赫留金的五次态度变化,对比其“公正”表象与“趋炎附势”实质。

讨论环境描写的作用(如“广场的寂静”“人群的哄笑”),理解沙皇专制下小市民的麻木与社会的病态。

目标:通过对比和夸张手法,揭示讽刺艺术的社会批判性。

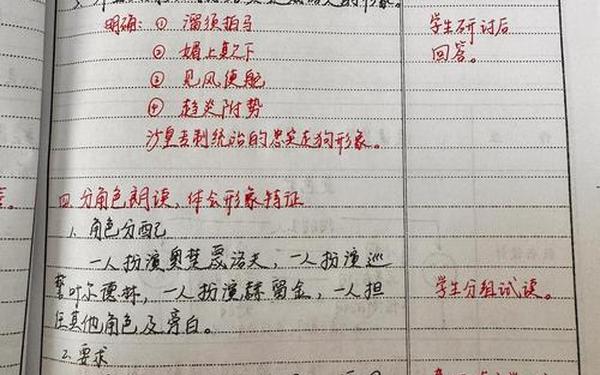

3. 角色扮演,情境体验

活动设计:

学生分角色扮演奥楚蔑洛夫、赫留金、围观群众,还原“狗咬人”案件的审判场景,体会人物的心理变化。

设计采访问题(如“您为何反复改变审判结果?”),引导学生从不同视角分析人物的复杂性。

目标:通过沉浸式体验,深化对人物形象和主题的理解。

二、《溜索》教学设计(余映潮风格)

余映潮的“美点赏析”和“精段阅读”理念适用于《溜索》的壮阔环境与硬汉群像刻画,可设计如下板块:

1. 文意梳理,把握结构

活动设计:

绘制情节导图,梳理“抵达峡谷—溜索运牛—首领示范—全员过江”的叙事脉络,标注环境描写段落(如怒江的“亮亮而来”、绝壁的“飞快垂下去”)。

分析“鹰”的意象(象征自由与力量),理解其对马帮汉子的烘托作用。

目标:掌握笔记小说的叙事特点及环境描写功能。

2. 美点赏析,语言探微

活动设计:

赏析动词的精准运用(如“扎”“磕”),讨论化静为动的表达效果(如“万丈绝壁飞快垂下去”)。

聚焦“小”字的妙用(如“汉子们一个一个小过去”),体会视觉缩小的动态画面。

目标:学习阿城简练传神的语言风格,培养语用敏感度。

3. 精段研读,人物解码

活动设计:

精读首领的出场段落(如“首领眼睛细成一道缝”“拐着腿弹一弹”),分析其冷静果敢的领袖气质。

对比“牛战战兢兢”与“汉子们从容过江”,探究反衬手法对人物群像的塑造作用。

目标:通过细节分析,理解边疆硬汉的精神内核及作者对勇气的礼赞。

三、设计亮点与理念融合

1. 语言学用为核心:两篇设计均紧扣文本语言,如《变色龙》的个性化对话、《溜索》的动词锤炼,体现余映潮“语用为本”的理念。

2. 板块式任务驱动:分“初识—深化—体验”或“梳理—赏析—研读”推进,结构清晰且层层递进,符合余映潮的“一课多案”思路。

3. 思辨性与人文性结合:通过角色扮演、采访提问等活动,引导学生思考社会病态(《变色龙》)与人性光辉(《溜索》),实现价值观渗透。

引用来源说明:

《变色龙》教学设计参考网页1、52、53、31。

《溜索》教学设计参考网页23、38、48、31。