在中华民族的精神谱系中,《可爱的中国》如同一颗璀璨明珠,将爱国主义的火种代代相传。方志敏于1935年在狱中写下的这篇散文,以母亲喻祖国,用炽热文字勾勒出山河壮美与民族气节,其朗诵版本更成为红色经典的文化载体。本文将从文本内核、文学表达、历史价值及当代传承四个维度,解析这部作品的深层意蕴。

一、创作溯源与历史语境

1935年初春的南昌狱中,戴着镣铐的方志敏用敌人提供的纸笔写下16篇文稿,其中《可爱的中国》以“待决之囚”的绝笔姿态完成。此时正值红军长征途中,日本侵华铁蹄已踏破东北,而当局仍坚持“攘外必先安内”政策。作者身处至暗时刻,却透过囚窗看到民族复兴的曙光,这种历史张力赋予文本悲壮而激昂的底色。

文中“母亲哭泣”的意象,映射着当时中国遭受的殖民创伤:海关主权丧失、荼毒民众、经济命脉被列强控制。方志敏将统计数据转化为具象描写,如“四万万孩儿”的呼告,既揭露社会现实,又唤醒集体身份认同。这种创作动机使文本超越个人抒怀,成为民族救亡的思想武器。

二、文本结构与情感逻辑

朗诵稿通过三重递进构建情感矩阵:

| 结构层次 | 核心意象 | 情感指向 |

|---|---|---|

| 自然母体 | 温带气候、长江黄河、万里长城 | 地理认同 |

| 伤痕母亲 | 憔悴褴褛、毒物、枷锁镣铐 | 历史批判 |

| 新生预言 | 花园代替荒地、欢歌代替悲叹 | 未来信仰 |

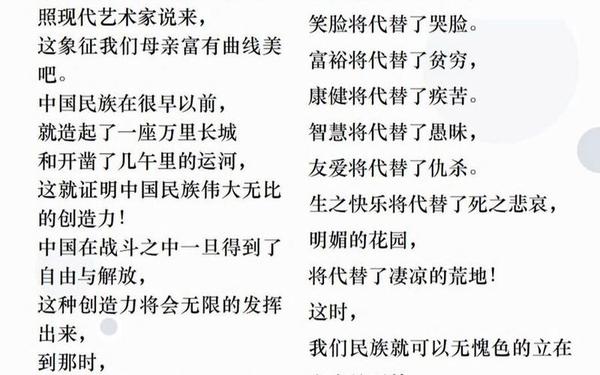

这种“赞美-痛惜-重构”的螺旋式叙事,在朗诵时形成强烈的情感落差。当诵至“明媚的花园将代替凄凉的荒地”时,排比句式的加速推进与音调攀升,恰似破晓曙光刺穿黑暗,实现从哀婉到雄浑的审美跨越。

三、修辞艺术与语言张力

方志敏创造性地将政治话语转化为诗性表达,文中比喻系统包含三大维度:

• 人体隐喻:“母亲的体温”“健美的肉纹”将国土具象为生命体,长城运河成为民族经脉,这种拟人化处理使抽象概念可感可触。

• 色彩对照:“天姿玉质”与“叫化婆子”形成视觉冲击,前者源自中国古典美学中的“玉”文化,后者取自底层生活经验,碰撞中凸显文明堕落的痛感。

• 声韵构建:“悲叹-笑脸”“贫穷-富裕”等七组对立词组,通过押尾韵形成铿锵节奏。在2019年国家大剧院朗诵会上,艺术家徐涛采用“抑扬格”处理这些对仗句,使语言的内在音乐性得以释放。

四、当代价值与传播路径

在数字化传播时代,《可爱的中国》呈现多元演绎形态:

短视频平台涌现“青少年接力朗诵”热潮,Z世代用国风音乐改编文本,在B站获得超百万点击;中小学将原文改编为沉浸式话剧,通过“穿越时空对话方志敏”增强代入感。这些创新实践证明,红色经典正在突破单向灌输模式,形成参与式文化记忆。

研究数据显示,近五年该作品入选语文教材版本增加37%,但教学方式仍需改进。建议建立“四维教学模型”:文本细读(40%)、历史情境还原(30%)、艺术再创造(20%)、社会实践(10%),让青年在角色扮演、社区朗诵中深化价值认同。

五、总结与展望

重读《可爱的中国》,我们不仅看到烈士用生命熔铸的信仰丰碑,更发现经典文本的再生能力。当人工智能技术能够模拟方志敏笔迹生成书法作品,当VR技术重现狱中创作场景,红色文化的传承路径正在发生范式变革。未来研究可聚焦两个方向:一是建立朗诵情感语音数据库,量化分析不同演绎版本的艺术差异;二是开发跨媒介叙事矩阵,让文本在游戏、动漫等载体中实现代际传播。

这部诞生于铁窗之下的作品,历经九十年时光淬炼,依然激荡着震撼人心的力量。它提醒着我们:对祖国最深情的告白,不仅是缅怀过往的辉煌,更是以创造性的转化,让爱国主义的火种永远炽热。