| 写作要素 | 详写示例 | 略写示例 |

|---|---|---|

| 核心场景 | 炸红薯丸子时油锅的沸腾声、香气与家人互动 | 制作材料的采购过程 |

| 情感表达 | 除夕夜守岁时长辈的叮嘱与烛光下的眼神 | 春节假期的时间跨度 |

| 文化内涵 | 龙舟赛鼓点节奏与集体荣誉感的关系 | 端午节的起源传说 |

寒假作文600字,家乡的风俗作文六年级650字详略得当,

一、结构布局的黄金法则

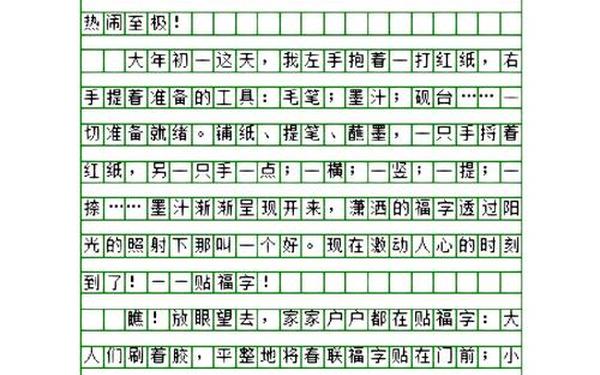

在六年级学生创作家乡风俗作文时,结构设计如同搭建传统木构建筑的榫卯,需要严密的逻辑与巧妙的过渡。以春节题材为例,可参照"时间轴+空间轴"的立体框架:纵向按腊月二十三祭灶、除夕守岁、正月拜年的时间顺序铺陈,横向穿插厨房的饺子香气、院落的烟花光影、祠堂的祭祖仪式等场景描写。网页16中提到的"三忙"描写法——洁户、办年、炸食,正是通过典型场景的并置形成画面感。

详略分配需要遵循"二八定律",将80%的笔墨集中在核心事件。如描写姑田游大龙时,应详细刻画龙身拼接时的竹篾摩擦声、青壮年手臂肌肉的颤动,而略写龙灯制作工序。网页50中元宵节游龙的描写,正是通过聚焦拼接过程与焚烧仪式的对比,形成强烈的视觉冲击。

二、素材积累的多元路径

真实的生活观察是素材活水之源。建议学生建立"五感日记",记录特定场景下的感官体验:冬至搓汤圆时指尖的粘腻触感,清明艾草糍粑蒸腾的水雾形态,这些细节往往成为作文的闪光点。如网页1中炸红薯丸子的描写,通过"面团在油锅中舒展成金球"的视觉变化与"芝麻爆开的劈啪声",将普通食俗升华为文化记忆。

文献采风与口述史采集能拓展素材深度。春节前可采访祖辈收集失传的年俗,如网页33提及的"土地会"秋收仪式,通过老人口中的祭祀歌谣还原农耕文明的集体记忆。这类素材经过文学化处理,既能体现文化传承,又增强作文的历史厚重感。

三、语言淬炼的三重境界

在基础层面,要避免"万能动词依赖症"。描写舞狮表演时,用"腾跃"替代"跳",用"抖鬃"替代"动",使动作更具专业性与画面感。如网页50对游龙队伍的描写,"忽左忽右,忽快忽慢"的动词叠加,精准捕捉了动态美感。

进阶层面可运用通感修辞打破感官界限。将除夕的爆竹声形容为"绽放在耳膜上的金盏菊",把祭祖香火的青烟比作"通往天际的细绳",此类表达在网页1的春节描写中已有精彩示范。最高境界是创造文化隐喻,如将压岁红包视为"穿越时空的祝福胶囊",赋予传统习俗新的解读维度。

四、寒假训练的阶梯计划

初级训练可从"微场景写作"入手,每天用200字精雕单个风俗片段。参考网页52中蛋饺制作的"五步分解法":烫蒿、揉面、包馅、蒸制、祭祀,每个步骤捕捉一个感官细节。中期进行"文化密码破译",针对特定习俗撰写说明文,如解析网页1中红薯丸子"愈破愈吉"的特殊寓意。

高阶训练提倡"跨文体创作",将同一风俗写成说明文、记叙文、诗歌三种文体。例如龙舟赛既可客观介绍桡片尺寸、鼓点节奏,也可创作参赛者的心理独白,更可转化为"龙鳞划过水镜/溅起千年月光"的意象诗句,这种训练方式在网页62的写作方法中有理论支撑。

五、文化传承的当代书写

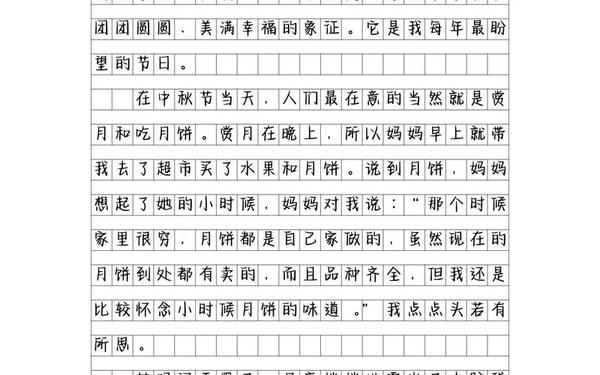

在全球化语境下,传统风俗的书写需要找到现代共鸣点。可将微信抢红包与纸质压岁钱对比,通过祖孙对话体现代际认知差异,这种手法在网页48的春节作文范本中已有雏形。同时要警惕文化失真,如网页33强调的"避免将祭祀简化为封建迷信",应着重表现仪式背后的家族情感联结。

建议建立"风俗档案库",用影像、文字、实物三位一体记录变迁。拍摄年夜饭的摆盘艺术,记录祭灶辞的方言韵脚,收藏不同年代的窗花样本,这些鲜活素材经过加工,既能成就优秀作文,更是珍贵的文化研究资料,契合网页70提出的系统性素材积累理念。

在时光褶皱中采撷

从腊月灶台的烟火气到清明雨中的艾草香,每个风俗都是打开地方文化基因库的密钥。通过本文论述的结构布局、素材挖掘、语言锤炼三维度,配合寒假阶梯训练计划,学生不仅能完成符合考试要求的作文,更将收获文化自觉的种子。未来的研究方向可聚焦数字化传承,如利用VR技术还原传统节庆场景,或通过大数据分析地域风俗流变,让古老的文化记忆在新时代焕发异彩。