关于汉字消失的现象,历史上确实存在部分汉字因使用频率低、字形复杂或功能重叠等原因逐渐退出日常使用。以下是几个已消失的汉字的来历及其背景分析,结合相关历史与文献资料整理:

一、汉字消失的主要原因

根据研究,汉字消失主要涉及以下因素:

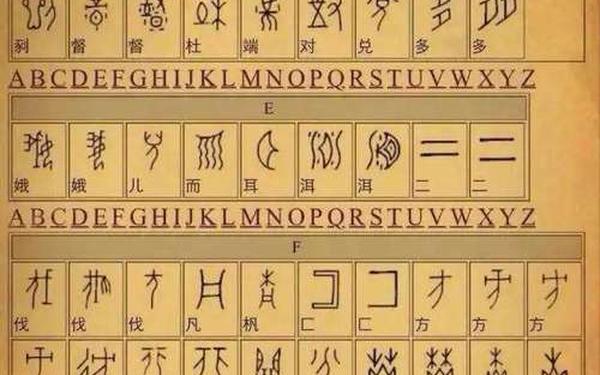

1. 使用频率低:部分汉字因时代变迁、词汇更迭而不再被需要。例如甲骨文中的“豖”(猪被阉割后的形态)、“麑”(幼鹿)等,随着社会生活方式变化而逐渐消失。

2. 字形复杂:如“龘”(龙飞之貌)、“齉”(鼻塞发音不清)等字因笔画繁多,书写不便,在简化过程中被淘汰。

3. 功能重叠:某些字与其他汉字意义重复。例如“祇”(地神)与“衹”(仅仅)合并为“只”,导致前者逐渐消失。

4. 政治与文化避讳:如秦代因避讳秦始皇名“政”,改“正”为“端”,部分替代字因此消失。

二、已消失汉字的典型案例

1. “辠”(zuì)

2. “灋”(fǎ)

3. “祴”(gāi)

4. “彣”(wén)

5. “卝”(kuàng)

三、汉字消失的文化影响

1. 文化断层:部分古字承载的特定文化内涵随之湮灭。例如“祇”与“衹”的合并,模糊了古代宗教与日常用语的区分。

2. 文献解读障碍:如甲骨文中的“豖”若未被考释,相关历史记载可能被误读。

3. 文字艺术性削弱:篆书中的“龘”等复杂字形在书法中曾具美学价值,简化后此类艺术表达减少。

四、汉字保护与复兴

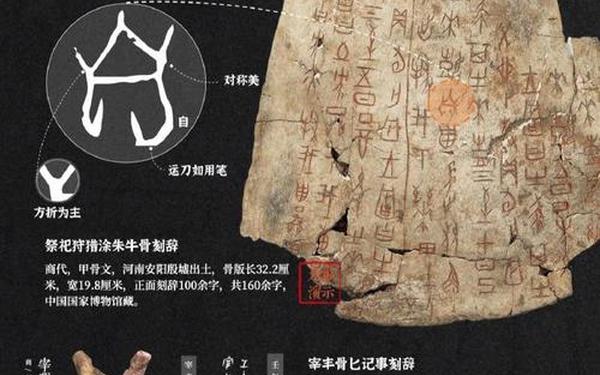

1. 古籍整理与数字化:通过《四库全书》《甲骨文合集》等文献的整理,复原部分消失汉字。

2. 教育与文化传承:中小学书法课程纳入甲骨文、金文教学,增强对古字的认知。

3. 技术辅助:人工智能用于古文字识别,如清华大学开发的“九歌”系统可解析甲骨文。

汉字作为中华文明的基石,其演变与消失是语言自然发展的结果。尽管约97个汉字(具体数字因统计标准不同)已退出常用体系,但其历史价值仍通过文献与学术研究得以保存。未来需在现代化进程中平衡文字的实用性与文化传承,避免文化断层。

如需具体消失汉字列表,可参考《汉语大字典》及甲骨文、金文学术研究专著,其中详细收录了已考释但不再使用的古字。