《出师表》诞生于三国时期蜀汉政权内外交困之际。公元223年刘备病逝白帝城,托孤于诸葛亮,赋予其“若嗣子不才,君可自取”的绝对信任。此时蜀汉面临曹魏军事压制、东吴摇摆不定、益州资源枯竭等多重危机,诸葛亮以《出师表》作为政治宣言与战略纲领,既是对刘禅的治国谏言,也是凝聚蜀汉军民士气的精神纽带。

从文本结构看,《出师表》分为三个核心层次:其一,通过“臣本布衣”等自述建立君臣互信纽带;其二,以“今南方已定”分析军事态势,提出北伐方略;其三,以“亲贤臣,远小人”构建治国框架。这种政治实用性与文学感染力的结合,使其超越普通奏章,成为兼具战略指导与道德训诫的复合型文本。

历史学家指出,《出师表》的“危急存亡之秋”不仅是现实描述,更暗含对汉室正统性的维护。诸葛亮将北伐定义为“兴复汉室”而非单纯军事扩张,巧妙地将政权合法性植入文本叙事。这种政治修辞策略,使《出师表》成为蜀汉意识形态建设的核心文献。

二、中英译本的比较分析

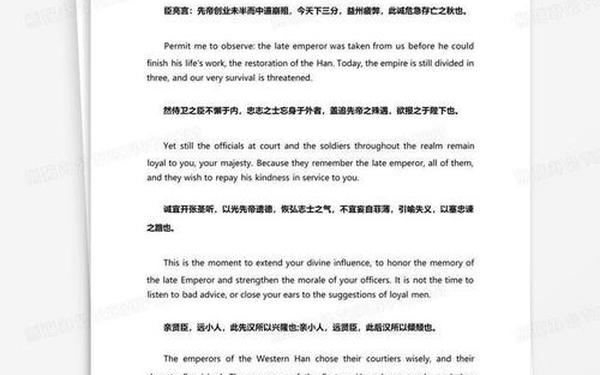

在跨文化传播中,《出师表》的英译面临三重挑战:古汉语的凝练性、文化专有项的传递、忠义的跨语境重构。以“先帝创业未半而中道崩殂”为例,王洛勇译为“the late emperor was taken from us before he could finish his life's work”,强调事业未竟的遗憾;而alexcwlin版则译为“passed away midway through uniting the nation”,侧重国家统一的政治目标。两种译法分别捕捉了原文的不同维度,但均未完全传达“崩殂”蕴含的君主权威陨落之意。

对关键概念的处理更显文化差异。“忠志之士忘身于外者”中的“忠”,王译本使用“loyal”直译,而alexcwlin版扩展为“staunch soldiers go all out in risking their lives”,通过行为描写弥补概念空缺。学者飞哥批评某些译本将“妄自菲薄”译为“listen to bad advice”,认为弱化了原文对君主自我认知的规劝力度,建议采用“self-doubt in your own ability”更贴近原意。

从整体风格看,王洛勇译本追求口语化表达,如“Permit me to observe”替代传统奏章用语,适应现代英语读者的接受习惯;而学术型译本更注重文本互文性,保留“Your Majesty”等敬语体系。这种差异反映出翻译目的论的影响——前者侧重文化传播的通俗性,后者强调历史文献的准确性。

三、文学价值的多维透视

《出师表》的文学魅力源于其情感张力与修辞艺术的完美融合。诸葛亮运用“受任于败军之际,奉命于危难之间”等排比句式,将个人命运与国家存亡紧密交织,形成强烈的情感共振。文中21次提及“先帝”,构建起跨越时空的忠诚对话场域,这种高频复现的修辞策略,强化了文本的召唤功能。

在叙事结构上,文章实现三重时空的交叠:通过追忆“三顾茅庐”确立历史合法性,立足“南方已定”强化现实紧迫性,展望“还于旧都”描绘未来图景。这种时空编织术,使600余字的短文承载起宏大的历史叙事。比较文学研究者注意到,这种“过去-现在-未来”的三段式结构,与古罗马西塞罗的政治演说存在跨文化共鸣,体现经典文本的普遍性特征。

从情感表达维度看,诸葛亮巧妙平衡理性与感性。在“夙夜忧叹,恐托付不效”中流露人性脆弱,又在“庶竭驽钝,攘除奸凶”中展现坚韧意志。这种矛盾情感的并置,打破了中国古代奏章程式化表达的窠臼,赋予文本以鲜活的生命力。

四、现代社会的精神映射

《出师表》蕴含的忠诚观在当代引发价值重构。管理学研究者将其“陟罚臧否,不宜异同”的赏罚原则,与现代组织管理的公平理论相印证,认为诸葛亮提出的绩效考核标准,暗合亚当斯(J.S.Adams)的公平激励模型。而“亲贤臣,远小人”的用人理念,更被引申为企业人力资源管理的核心准则。

在文化认同层面,《出师表》成为中华文化输出的重要载体。王洛勇的英文朗诵视频网络点击量超千万,其译本通过“restore the house of Han”等表述,将“兴复汉室”转化为对文化正统性的追求,恰与海外华人的文化乡愁形成共鸣。有学者建议,未来翻译可增加注释说明“汉室”的文化象征意义,以增强跨文化传播效果。

教育领域则关注其德育功能。日本早稻田大学将其列入东亚经典课程,韩国高中教材选用“鞠躬尽瘁,死而后已”作为议论文范例。这种国际认可提示我们:传统文本的现代转化,需在保持精神内核的前提下,创新传播形式。如开发《出师表》战略游戏模块,将“北定中原”转化为资源管理挑战,使年轻受众在互动中理解文本智慧。

五、学术研究与传播展望

当前《出师表》研究呈现三大趋势:语言学领域聚焦计量风格学分析,通过词频统计发现,文本动词使用率达38.7%,远高于同期文献均值,印证其行动导向的特质;传播学领域关注新媒体语境下的接受变异,抖音平台出师表话题中,15秒片段传播使“危急存亡之秋”成为网络流行语,但也导致文本碎片化误读;翻译学则探索人工智能辅助译校系统,针对“引喻失义”等文化负载词,建立多模态注释数据库。

未来研究可在三方面突破:一是加强跨学科对话,将文学分析与地缘政治理论结合,重新诠释诸葛亮的战略思维;二是构建多语种平行语料库,收录1892年理雅各(James Legge)首译本至今的42种译本,绘制翻译流变图谱;三是开发文化记忆理论框架,研究《出师表》如何从历史文本演变为民族精神符号。这些探索将推动经典文本研究从考据阐释转向文化再生产,使其在全球化时代持续焕发生命力。

(总结)作为政治文献与文学经典的双重典范,《出师表》的价值早已超越时空界限。从王洛勇的英文朗诵引爆网络,到企业管理中的策略借鉴,这部1800年前的文本持续参与着现代文明的价值建构。其启示在于:文化经典的传承不应止于文本复读,而需在跨语际转换中激活精神内核,在创新阐释中延续思想生命。这或许正是诸葛亮“鞠躬尽瘁”精神在当代的最佳注脚——不是对传统的简单回归,而是对永恒价值的创造性转化。