在四川大凉山的深山褶皱里,一篇名为《泪》的小学生作文曾让整个中国为之动容。这篇由彝族女孩木苦依五木书写的300余字短文,以稚嫩的笔触勾勒出父母双亡后支离破碎的家庭图景:"饭做好了,妈妈却离世了"——这句话像一把锐利的刀,剖开了中国扶贫攻坚战中最为深层的隐痛。当城市孩童在电子屏幕前讨论"内卷"与"躺平"时,凉山深处的孩子仍在与生存困境进行着最原始的搏斗。这篇被网民称为"最悲伤作文"的文本,不仅是个体苦难的微观叙事,更成为观察中国式现代化进程中城乡断裂、教育失衡、制度张力等多重矛盾的棱镜。

一、苦难书写的文学力量

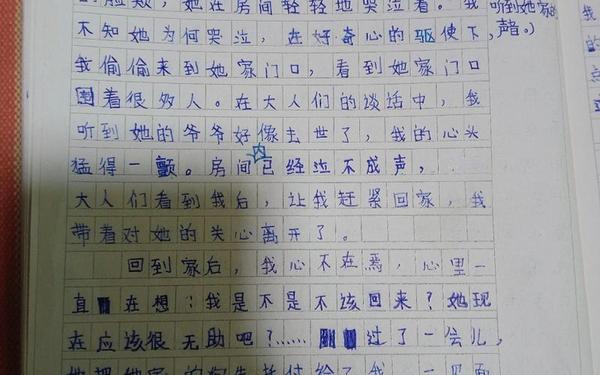

木苦依五木的作文展现了中国民间文学中罕见的原生力量。在"爸爸四年前死了"的平铺直叙中,死亡不再是文学修辞的装饰品,而是嵌入生命肌理的日常符号。这种去修饰化的书写方式,与余华《活着》中福贵面对亲人接连离世时的麻木叙述形成互文,两者都通过语言的"零度"状态抵达悲剧的深层真实。法国思想家罗兰·巴尔特提出的"作者之死"理论在此获得特殊印证——当作文被网络传播后,其意义早已超越小女孩的个人遭遇,成为整个时代对贫困问题的集体叩问。

从叙事结构分析,文本中反复出现的"死亡"意象构成环形结构:父亲的病逝、母亲的求医、镇医院的无力、归家后的死亡,每个场景都在强化医疗资源的匮乏。而结尾处"日月潭是女儿思念母亲的泪水"的教材化表达,则暴露出基础教育与真实生命经验之间的断裂。这种断裂在学者肖锦龙看来,恰是"作者意图与文本现实分离"的典型例证,当书写者试图用课本语言规训苦难时,反而凸显了制度性救助的缺席。

二、公益与体制的碰撞

作文引发的社会捐助浪潮与后续的"拆校风波",构成中国民间慈善发展的典型案例。索玛慈善基金会投入数百万建设的爱心小学,因"违规办学"被责令拆除,暴露出民间组织在操作规范与行政监管间的两难处境。地方强调"三免一补"政策已覆盖90%学龄儿童,但村民的实际支出却从每学期80元激增至394元,这种政策落实的偏差折射出科层制治理与地方性知识的冲突。

如表1所示,不同主体对教育扶贫的认知存在显著差异:

| 主体 | 立场 | 行动逻辑 |

|---|---|---|

| 慈善组织 | 应急救济 | 快速响应、物质供给 |

| 地方 | 制度治理 | 规范办学、长效保障 |

| 村民群体 | 生存理性 | 成本核算、现实选择 |

这种结构性矛盾在作家余华的创作观中得到印证:"当作者试图用极端叙事惊醒世人时,反而暴露了文本的人为操控性"。凉山的教育困局提示我们,任何单方面的解决方案都可能陷入"救助—依赖—崩溃"的恶性循环。

三、教育扶贫的困境

悬崖村孩子每天6小时的上学路,与木苦依五木作文中"走路需要2到3小时"的细节形成时空呼应。教育地理学的研究表明,山区学校布局的"撤点并校"政策虽提升了资源利用效率,却制造了新的教育排斥。当中心校的硬件达标率从2010年的67%提升至2020年的98%,边缘群体的就学成本却呈现隐性增长。

田野调查数据显示,凉山家庭年均教育支出占收入比高达42%,远超全国农村平均水平。这种"因教致贫"的悖论,在村民阿米友黑的案例中具象化为1.3万元债务与四个孩子的失学危机。教育经济学家指出,单纯强调"有学上"的数量指标,忽视了"上好学"的质量诉求与"方便学"的空间正义,这正是教育扶贫需要破解的三元方程式。

四、文本背后的生命叙事

从文学治疗的角度审视,《泪》的传播过程构成独特的创伤叙事。网民通过转发、评论、捐款等行为,将个体苦难转化为公共记忆的建构材料。这种数字时代的集体疗愈,既释放了社会焦虑,也制造了新的困境——当小女孩的悲伤成为流量密码时,真实的生命经验正在被符号化消费。

比较其他"最悲伤作文"的文本特征可以发现(见表2):

| 作品 | 叙事视角 | 情感结构 | 社会反响 |

|---|---|---|---|

| 《泪》 | 儿童本位 | 生存焦虑 | 制度反思 |

| 《他死了》 | 哲学思辨 | 存在主义 | 文学争议 |

| 《油菜花》 | 田园牧歌 | 乡愁记忆 | 文化怀旧 |

这种比较研究揭示出,苦难书写的价值不在于悲剧的烈度,而在于其能否激发社会认知范式的转变。正如教育学家刁克利所言:"真正的教育扶贫不应止于物质输送,而要通过文化赋权重建底层群体的主体性"。

总结与建议

当我们重新审视这篇"最悲伤作文",会发现其核心价值在于揭示了现代化进程中的系统性排斥。要破解凉山困境,需要建立"三维一体"的解决方案:在空间维度完善"一村一校"布局,缩短教育地理距离;在经济维度创新"教育券"制度,降低隐性就学成本;在文化维度发展"双语教育",弥合主流文化与地方知识的裂隙。未来的研究可深入探讨数字技术如何赋能偏远地区教育治理,以及如何构建—市场—社会协同的弹性救助网络。唯有当每个孩子的泪水都能转化为制度改进的催化剂,木苦依五木的作文才能真正完成从悲剧叙事到希望书写的蜕变。