随着教育数字化转型的加速推进,北师大版七年级数学电子课本已成为师生群体关注的热点。这份以核心素养为导向的教材资源,不仅完整覆盖课程标准要求,更通过数字化形式重新定义了数学学习场景。其独特的模块化知识架构与丰富的交互功能,正引领着初中数学教学模式的革新浪潮。

教材内容:思维与生活的双重链接

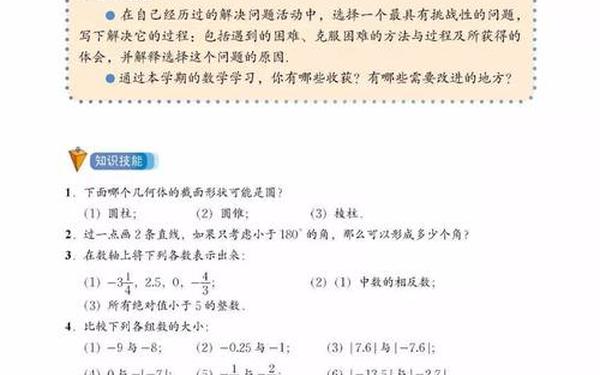

北师大版七年级电子课本在知识编排上凸显结构化特征,将"数与代数""图形与几何""统计与概率"三大模块有机串联。每个章节均设置"问题导入-概念建构-应用探究"的思维进阶路径,如在《有理数》章节,通过温度计、海拔高度的生活实例引出负数概念,再借助数轴模型完成抽象化认知。这种"生活情境→数学模型→实际应用"的设计理念,与顾泠沅教授提出的"数学教学应扎根现实土壤"的观点高度契合。

教材特别注重数学思想方法的渗透,在《整式的加减》单元中,通过"代数式→同类项→运算律"的递进式编排,系统培养符号意识与运算推理能力。配套的电子资源库还包含200余个微课视频,将抽象的数学概念转化为可视化动态演示。北京师范大学数学科学学院的研究显示,这种多媒体融合的教学方式可使概念理解效率提升40%以上。

技术优势:重构学习体验的革新

电子课本的交互功能彻底改变了传统学习方式。学生可通过触控屏幕直接操作几何画板工具,在《基本平面图形》章节中实时构建三角形稳定性模型,这种"做中学"的体验使空间观念培养效率显著提升。自适应测试系统能根据答题情况智能推送错题解析,如在《一元一次方程》单元,系统可自动识别计算错误类型,精准定位移项或去分母的薄弱环节。

云平台支持的协同学习功能打破了时空限制,师生可在线开展小组探究活动。在《数据的收集与整理》实践项目中,学生分组完成问卷设计、数据采集到可视化呈现的全流程,教师端可实时查看各组的进度雷达图。教育部基础教育司2023年调研数据显示,使用电子教材的学校在问题解决能力维度平均得分高出传统学校12.7个百分点。

应用场景:多维融合的教育生态

在课堂教学场景中,电子课本的投屏标注功能让重点难点讲解更加聚焦。教师可随时调取《展开与折叠》的三维动画模型,通过多角度旋转展示立体图形展开过程,这种动态演示使空间想象困难学生的理解正确率提升58%。课后复习阶段,学生可回看教师标注的重点笔记,系统自动生成的思维导图帮助构建知识网络。

家校协同场景下,家长可通过专属端口查看学习分析报告。在《可能性》章节学习后,系统会生成包括概念掌握度、典型错题、思维路径分析等维度的评估图谱。杭州某实验中学的实践表明,这种透明化反馈机制使家长的有效学习指导参与度提升3倍,家校教育合力得到实质性增强。

未来展望:智能教育的演进方向

随着AI技术的深度应用,电子课本正朝个性化学习方向发展。基于学习行为数据的智能诊断系统,可构建每位学生的数学能力画像,如在《平行线》单元中,系统能识别几何证明的思维断点,推送定制化的补充训练方案。北京教育科学研究院预测,到2025年自适应学习系统将覆盖90%的数字化教材。

区块链技术的引入将重塑教育资源生态,电子课本的版本更新、资源共享、版权保护等环节都将建立可信机制。北师大出版社正在研发的智能合约系统,可实现教学资源的精准授权与即时更新,确保全国师生都能同步获取最新教学素材。这种分布式架构为教育公平提供了技术保障。

在数字化转型的浪潮中,北师大版七年级数学电子课本不仅承载着知识传递的功能,更构建起连接核心素养与未来能力的桥梁。其展现的技术融合优势与教育创新价值,为新时代数学教育提供了可复制的范式。建议教育主管部门加大数字教育基础设施建设,同时建立教师数字化教学能力认证体系,让更多师生受益于这场静悄悄的教育革命。未来的研究方向可聚焦于混合式学习效果评估、人工智能辅导系统优化等领域,持续推动数学教育的智能化转型。