在千年文明长河中,汉字以其独特的表意体系孕育出璀璨的谜语与对联文化。从商周甲骨文中的隐语占卜,到明清文人的灯谜雅集,这些凝练的语言艺术不仅是智力的较量场,更是中华文化基因的活态载体。本文将通过十大经典谜语故事与百条字谜对联的解析,揭开汉字文化的神秘面纱。

历史长河的智慧结晶

殷墟甲骨文中"止戈为武"的会意记载,印证了汉字拆解游戏的历史渊源。汉代《说苑》记载的"麋鹿触槐"谜语,展现早期谜语与政治讽谏的密切关联。唐宋时期,灯谜活动成为文人雅士的智力竞技场,苏轼与佛印和尚的"狗啃河上骨,水流东坡诗"对联故事,生动再现了当时文字游戏的雅趣。

明清两代迎来谜语文化的鼎盛期,《红楼梦》中"慧紫鹃情辞试莽玉"的谜语情节,将人物命运与字谜巧妙融合。李汝珍《镜花缘》记载的"苏小妹三难新郎"故事,更将拆字谜推向艺术高峰。这些经典案例构成中华谜语文化的时间坐标。

思维博弈的立体空间

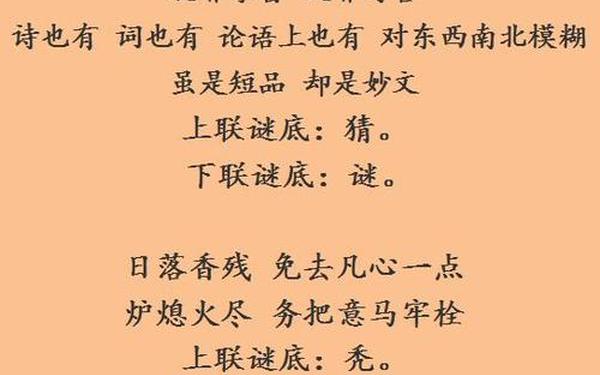

画时圆,写时方,冬时短,夏时长"(谜底:日),这个经典谜语完美呈现汉字的多维解读。它要求解谜者同时调动空间想象、季节认知与文字结构三种思维维度。清代学者俞樾在《春在堂随笔》中指出:"制谜如弈棋,攻守之道皆在其中"。

百条字谜对联中的"冻雨洒窗,东二点西三点;切瓜分客,横七刀竖八刀",将汉字拆分与生活场景结合,形成视觉与逻辑的双重冲击。这种思维训练不仅培养观察力,更训练大脑的联想迁移能力。现代脑科学研究证实,解谜过程能激活大脑额叶与顶叶的协同区域。

艺术审美的多维呈现

烟锁池塘柳"这个绝对上联,五字偏旁暗含"金木水火土"五行,平仄相间如诗如画。它既是对仗工整的文字游戏,更是意境深远的微型诗作。王国维在《人间词话》中强调:"谜语之妙,在似与不似之间",这种审美特质在字谜对联中尤为突出。

拆字联"二人土上坐,一月日边明"将文字结构转化为山水画卷,谐音联"因荷而得藕,有杏不须梅"则通过语音双关营造诗意空间。台湾学者龚鹏程认为:"对联是站立着的诗",这种评价同样适用于融合诗书画印特质的字谜艺术。

文化传承的现代路径

在台北故宫博物院,AR技术将"墨"字谜题投射为水墨动画,观众通过手势拆解汉字部件。这种创新展示使古老字谜焕发新生,印证了费孝通"文化自觉"理论在现代的实践。北京语言大学开发的"汉字解谜"APP,用户已突破500万,其中30%为海外学习者。

央视《中国诗词大会》设立的字谜环节,收视峰值达2.8%,显示传统文化在当代的强大生命力。苏州寒山寺的新春谜会,每年吸引十余万游客参与,形成独特的文化景观。这些案例证明,当传统文化遇上现代载体,便能突破时空界限实现传承创新。

从龟甲兽骨到数字屏幕,谜语与对联始终是中华文明的智慧镜像。它们不仅保存着古人的思维密码,更为现代人提供认知汉字的新维度。未来研究可深入探索谜语文化在人工智能训练、跨文化交流等领域的应用价值,让这份文化遗产在数字时代绽放异彩。正如语言学家周有光所言:"汉字是打开中华文明宝库的钥匙",而谜语与对联,正是其中最精巧的锁芯设计。