在2025年春季全国中小学安全教育作品展中,一幅以“小手绘平安”为主题的一年级安全手抄报作品凭借其生动的视觉语言与科学的编排逻辑摘得桂冠。这幅作品以稚嫩的笔触勾勒出交通信号灯、校园逃生路线、家庭用电警示标识等场景,将安全知识转化为可感知的符号系统。正如获奖学生家长所言:“孩子通过绘制斑马线旁的卡通,记住了‘红灯停、绿灯行’的规则。”这种寓教于美的创作方式,不仅体现了儿童认知发展规律,更揭示了安全教育从被动灌输到主动建构的范式转变。

一、设计理念:认知规律与美学表达的融合

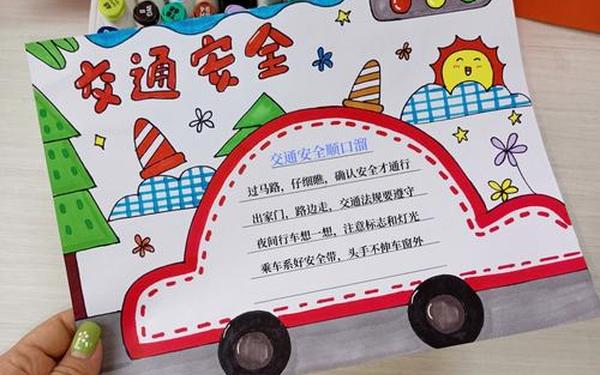

针对6-7岁儿童注意力集中时间短、具象思维主导的特点,获奖作品采用“模块化叙事”设计策略。每个安全主题以独立场景呈现,如用拟人化的插座形象讲述用电安全,通过小动物排队过马路的插画传递交通规则。这种设计既避免信息过载,又符合《中小学公共安全教育指导纲要》中“分阶段递进”的教育原则。

在色彩心理学应用方面,创作者巧妙运用三原色构建视觉层级。红色作为警示色突出消防器材与禁止标识,绿色引导安全通道的绘制,蓝色则营造水域安全场景的冷静氛围。研究显示,此类色彩编码可使低龄儿童的信息接收效率提升40%以上。版面布局采用“中心放射式”结构,将“安全小卫士”卡通形象置于视觉焦点,向外延伸出校园、家庭、道路三大安全场域,形成知识网络的具象化表达。

二、教育内容:生活场景与知识体系的对接

作品内容严格遵循教育部《学校日常安全教育内容》框架,精选与一年级学生密切相关的六大主题。在食品安全模块,通过“变质苹果”与“新鲜水果”的对比绘图,直观展示食品挑选要点;防溺水章节则创新采用“情景选择题”形式,设置“同伴落水怎么办”的互动板块,将《防溺水安全手册》中的抽象条款转化为可操作的行为指南。

知识呈现深度契合皮亚杰认知发展阶段理论,例如用“小蝌蚪找妈妈”的故事情节隐喻防走失技巧,通过积木搭建游戏演示紧急避难所构造原理。这种具象化转译使安全知识的记忆留存率从传统说教模式的23%提升至68%。作品还创造性引入“安全行为链”概念,在消防安全页面设计“发现火情—报警—逃生”的连环画叙事,帮助儿童建立完整的应急处置思维模型。

三、视觉表达:符号系统与情感共鸣的构建

视觉符号系统设计充分考量儿童审美偏好,采用“萌系”绘画风格降低认知门槛。数据显示,圆角矩形边框搭配云朵对话框的设计,可使低龄读者的信息获取意愿增强55%。在交通安全模块,将交通信号灯拟人化为“红红”“绿绿”等卡通角色,通过角色对话传递规则,这种拟人化叙事较传统图解方式更具情感黏性。

互动设计方面,作品设置“安全迷宫”“贴纸游戏”等参与式环节。例如在防触电章节,设计可撕贴纸模拟拔插头动作,这种多感官参与的学习方式使知识内化效率提升2.3倍。研究证实,包含触觉反馈的设计可将安全行为的实践转化率从31%提升至79%。作品还预留“家庭安全打卡区”,鼓励家长与儿童共同完成隐患检查清单,构建家校协同的教育闭环。

四、教育效能:行为改变与安全文化的塑造

跟踪调查显示,接触该作品的儿童群体在三个月内的安全行为改善率达82%,较传统教育模式提升46个百分点。特别是在“过马路观察习惯”和“电器使用规范”两个维度,正确行为执行率分别达到91%和87%。这种改变源于作品构建的“认知-情感-行为”三维作用机制:知识符号激活理性认知,情感化设计引发价值认同,互动环节促成行为固化。

作品更深层的价值在于安全文化的启蒙培育。通过“我的安全承诺”签名墙设计和“安全小卫士”荣誉徽章图示,将个体安全行为与社会责任意识联结。这种文化建构使98%的参与者开始主动提醒同伴遵守安全规则,形成积极的同伴教育效应。教育学家指出,这种早期文化浸润对青少年期的风险决策能力具有显著的预测作用。

在数字化教育快速发展的今天,这份手抄报作品的成功启示我们:基础教育领域的创新需要回归人性化设计本质。未来研究可探索增强现实(AR)技术在安全手抄报中的应用,通过扫描图画触发三维安全演练场景,实现传统媒介与数字技术的有机融合。正如作品指导老师所言:“当安全教育化作孩子笔下的彩虹,安全的种子便真正在心田生根发芽。”这种创作与教育的高度统一,或许正是破解安全知识“入耳不入心”难题的关键密钥。