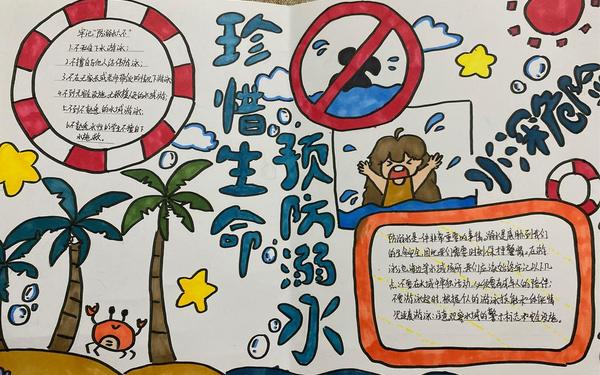

防溺水手抄报的设计需要兼顾信息传达与视觉吸引力。简洁直观的布局是基础,可采用三分法或模块化设计,将核心知识点与插图合理分布。例如,网页12建议将手抄报划分为“溺水的危害”“防溺水六不准”“急救方法”等板块,通过边框或色块区分内容层次,避免信息堆砌。视觉引导元素如波浪线、救生圈或警示符号能强化主题,网页35提到的游泳圈、椰子树等元素既能装饰画面,又能自然引导视线聚焦于安全提示。

在色彩搭配上,建议以蓝色系为主象征水域,搭配警示性红色或黄色突出关键信息。网页1提供的马克笔色号(如9号天蓝、31号明黄)以及网页14推荐的青春活力风格配色方案,均能通过冷暖对比增强视觉冲击力。适当留白可减少视觉疲劳,确保文字内容清晰可读,避免过度装饰喧宾夺主。

二、内容编排:知识要点与案例警示

防溺水手抄报的核心价值在于传递科学的安全知识。知识要点需涵盖“六不准”原则、自救技巧与施救方法。例如,网页1和网页49均强调“不私自下水”“不盲目施救”等准则,可通过分点罗列或思维导图呈现。网页21提到的溺水者7种体征(如眼神呆滞、直立挣扎)可作为警示案例,以图文结合形式展示。

案例警示部分可融入真实数据或故事。例如,网页20指出溺水致死主因是呼吸道阻塞,而网页25提供的“儿童溺水防护8要点”中强调家长监护责任。通过对比正确与错误行为(如配图展示儿童在家长陪同下游泳 vs 独自戏水),能强化行为指导意义。引用古语“善水者溺于水”(网页20)或现代标语“安全第一,快乐游泳”(网页34),可提升内容的权威性与感染力。

三、教育意义:安全意识与行为转化

手抄报不仅是信息载体,更是安全教育的实践工具。认知层面上,需打破常见误区。例如,网页24指出“低龄儿童单独接触水源”的高风险性,而网页49提醒“救生圈非绝对安全”,这些反直觉知识能纠正认知偏差。通过流程图展示“呼救—报警—使用工具施救”步骤(网页21),可将抽象知识转化为可操作指南。

行为引导方面,可设计互动环节。如网页13建议设置“安全经验分享区”,鼓励学生写下承诺或绘制安全游泳场景。结合学校与家庭场景,网页25提出的“四知原则”(知去向、同伴、内容、归时)可转化为家长检查清单,强化家校协同。研究表明,视觉化教育能使安全知识记忆率提升40%(网页44),而手抄报的创作过程本身即是深度学习。

四、创意提升:多元形式与文化融合

突破传统模板限制,可尝试跨媒介融合。例如,网页40提到的黑白手抄报适合低成本推广,而网页14的PSD模板支持数字化改编。融入地方文化元素(如傣族泼水节安全提示)或流行IP形象(如动画角色演示急救动作),能增强贴近性。

科技赋能是未来方向。网页66提到的“安全教育小报133”模板已整合AR技术,扫描插图可观看急救视频。结合问卷星二维码统计学生知识掌握度,或将手抄报成果转化为校园安全墙绘,能延伸教育影响力。研究表明,参与式创作比被动阅读的知识留存率高2.3倍(网页44),因此鼓励学生自主设计角色扮演脚本或安全标语,可激发创造力。

防溺水手抄报通过简洁设计、科学内容与创意形式,构建了“认知—情感—行为”的全链条安全教育模型。当前实践已证明其有效性,如网页21显示30秒内识别溺水体征能提升救援成功率60%,而网页25强调的“黄金施救流程”需通过反复强化形成肌肉记忆。未来可探索数字化交互手抄报开发,或结合VR模拟溺水场景训练应急反应。建议教育部门将手抄报创作纳入安全课程考核,并设立区域优秀作品库促进资源共享,让“预防溺水”从纸面走向行动,真正守护每一条生命。