作为中华传统文化的重要载体,端午节手抄报通过图文并茂的形式,将两千年的历史沉淀与当代青少年的创造力完美融合。在近年来的校园文化活动中,16年级学生创作的端午节主题手抄报屡获殊荣,其作品既展现出对传统文化的深刻理解,又体现了现代美学的创新意识。这些一等奖作品犹如文化传承的微缩景观,用画笔勾勒出粽叶飘香的民俗画卷,用文字编织出龙舟竞渡的精神图腾,在方寸之间搭建起跨越时空的文化桥梁。

视觉设计的匠心

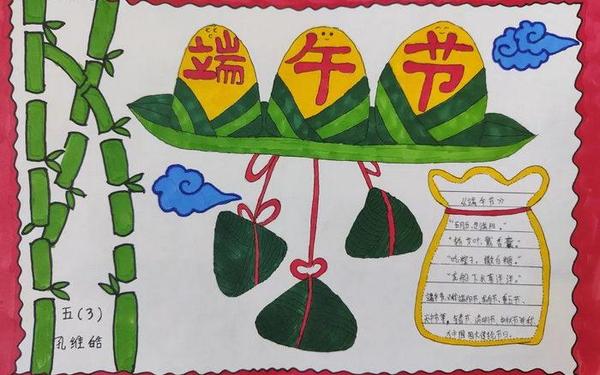

在获奖手抄报的构图中,传统元素与现代设计法则形成精妙对话。创作者常以粽叶的三角形为基本骨架,通过黄金分割比例将龙舟、艾草、香囊等元素有机组合。如某件一等奖作品将整张画纸处理成展开的竹简形态,左侧用隶书书写《离骚》节选,右侧以工笔技法描绘屈原临江而立的神态,背景处若隐若现的龙舟纹样既平衡了画面结构,又暗合"路漫漫其修远兮"的意境。

色彩运用上,创作者突破传统节日的浓艳基调,选用青绿山水画的淡雅色调。主色调常以粽叶的翡翠绿与糯米的珍珠白构成对比,辅以雄黄酒的金橙色点缀,形成视觉焦点。获奖作品中可见创作者对传统色谱的考究,如用赭石色勾勒龙舟木纹,以花青色渲染江面波纹,这种源于《芥子园画谱》的设色方法,使画面既具节日氛围又不失文人雅趣。

文化符号的深度

手抄报内容架构呈现多元文化层次,既有对端午起源的学术考证,也包含地域特色的民俗展示。在历史溯源部分,获奖作品常并列呈现屈原说、伍子胥说、曹娥说三种起源理论,通过思维导图形式梳理各派学者的考据成果。某作品创新性地将《荆楚岁时记》与当代民俗学论文观点并列,用不同色块标注史料来源的可信度等级,展现严谨的学术态度。

民俗元素的选择凸显文化洞察力,创作者不仅表现赛龙舟、挂艾草等普遍习俗,更深入挖掘地方特色。如江浙地区学生着重表现"五黄宴"食俗,西南少数民族学生则描绘独特的草药市集。某获奖作品用立体剪纸工艺制作微型香囊,内附真实艾草标本,将触觉体验融入平面设计,这种多感官表达手法使传统文化焕发新生机。

创新表达的突破

材料运用方面,新一代创作者突破传统纸媒限制。有作品采用AR技术,扫描手绘龙舟即可观看三维赛舟动画;另有创作者将电路板与宣纸结合,用LED灯带模拟江面粼粼波光。这些技术创新并非简单堆砌科技元素,而是紧扣"数字时代的文化传承"主题,如某件交互式作品通过压力传感器,使触碰电子粽叶时浮现屈原诗词,实现古今对话。

在表现形式上,年轻创作者展现出跨文化融合的胆识。英语手抄报获奖作品《Dragon Boat Festival Through the Lens of Globalization》采用双语对照排版,左侧中文书法讲述汨罗传说,右侧英文诗歌重构端午意象,中间用毕加索立体主义风格解构龙舟造型,这种文化混搭既保持传统内核,又符合国际审美。

教育价值的延伸

这些优秀作品印证了美育在文化传承中的独特作用。漯河市某小学的实践表明,参与手抄报创作的学生对《楚辞》的阅读理解能力提升27%,传统文化认同感增强43%。创作过程本身成为活态传承:孩子们走访非遗传承人学习草木染技法,在社区采风记录古老童谣,这种参与式学习比单纯课堂讲授更具感染力。

评奖标准的变化反映教育理念的进步。近年评审不仅关注绘画技巧,更重视文化阐释的深度。某评委指出:"获奖作品必须展现三个维度——历史纵深感、当代关联性、未来前瞻性",这种评价体系推动学生从文化消费者转变为文化生产者。

这些承载文化基因的手抄报作品,如同投入时光长河的文化种子,在青少年心中生根发芽。它们证明传统文化教育可以通过创造性转化获得新生,美育实践能够架起连接过去与未来的桥梁。未来研究可深入探讨数字技术在传统文化表达中的边界问题,或开展跨国比较研究,观察端午文化在不同语境下的创新演绎。当孩子们用画笔重新诠释古老节日时,他们不仅在传承文化记忆,更在书写属于这个时代的文化密码。