中国传统文化中,节日的流转如同一幅动态的画卷,以农历为经纬,将自然时序、人文信仰与生活仪式编织成独特的文化符号。从春节的爆竹声到冬至的饺子香,每个节日都承载着千年的集体记忆,既是农耕文明的缩影,也是民族精神的纽带。本文将深入解析这一时间谱系的文化密码,探讨其背后的哲学逻辑、社会功能与当代生命力。

一、历法体系:自然节律与人文时序的交织

中国传统节日体系建立在阴阳合历的基础之上,既遵循月相盈亏的29.53天周期划分月份,又通过二十四节气呼应太阳回归年的365.24天周期。这种双轨制历法在网页57中被阐释为“阴阳历的智慧结晶”,如春节总在立春前后,端午必逢夏至临近,中秋恰值秋分时节,形成“三节相叠”的时间美学。

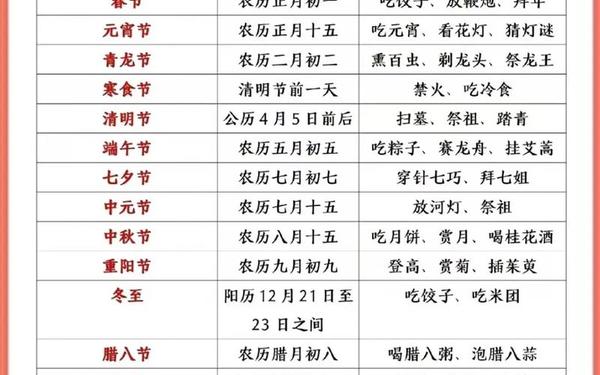

具体到月份安排,正月以春节开启年度周期,二月龙抬头唤醒春耕,三月上巳祓禊祈福,四月清明慎终追远,五月端午驱邪避疫,七月七夕观星乞巧,八月中秋祭月团圆,九月重阳登高敬老,十月寒衣送暖,冬月冬至数九,腊月小年祭灶,构成完整的岁时循环。这种编排暗合《礼记·月令》中“与四时合其序”的天人观,网页39特别指出,农历十二月中的腊八、小年等节日,本质上都是对岁末时空转换的仪式化标记。

二、文化内涵:三重维度的精神建构

在信仰维度,节日承担着连接天人的神圣功能。网页60详述的春节驱“年”传说、端午祭屈原型龙舟竞渡、中秋拜月习俗,都折射出先民对自然力量的敬畏与沟通企图。社日节的土地神祭祀(网页53)、腊八节的佛道融合(网页39),更体现多元信仰在节日体系中的层累叠加。

维度上,节日是家族的强化装置。除夕围炉、清明扫墓、中秋团聚构成中国人特有的“时间”,网页17通过思维导图揭示,这些仪式通过代际参与实现文化基因的传递。重阳节的敬老传统(网页53)与七夕的姻缘祈愿(网页60),则分别构建起纵向的血缘与横向的姻亲。

审美维度则展现为物候意象的艺术转化。元宵的灯彩、清明的柳枝、端午的艾草、中秋的桂花,这些季节符号在网页30描述的2025年春节非遗展演中,已升华为文化IP。网页1特别标注的节气颜色编码(蓝字节气、红字传统节日),更揭示出中国人将自然物候诗化为文化符号的独特能力。

三、现代嬗变:传统的解构与重构

当代社会的时空压缩深刻改变着节日形态。网页30提供的2025年春节数据显示,230亿人次跨区域流动中,既有“逆向春运”带来的家族团聚空间重构,也有“非遗旅游”引发的文化消费新形态。端午节粽子电商销量年增40%(网页30)、清明“云祭扫”用户破亿等现象,印证着传统仪式向数字空间的迁移。

这种变迁中蕴含着传统的创造性转化。网页17提到的思维导图学习法,正是将节日知识体系进行可视化重构的尝试;网页30所述“新能源汽车穿梭乡间”的场景,则展现科技元素与传统节俗的共生。但值得警惕的是,商业逻辑对节日内涵的侵蚀,如“双十一”对传统节庆周期的冲击,需要建立新的文化平衡机制。

四、全球视野:文化软实力的输出路径

中国传统节日正在形成独特的文化外交资源。网页30提及2025年春节入境游增长144.7%,证明饺子、舞狮等元素已成为跨文化传播的有效载体。联合国教科文组织将二十四节气列入非遗(网页57),更标志其普世价值获得国际认同。但深层次的文化解码仍需加强,如端午节的医药智慧、清明的生态等深层内涵,有待通过学术翻译、数字媒介进行精准传播。

未来研究可聚焦三个方向:一是建立传统节日数字基因库,运用区块链技术保存活态传承(网页17);二是开展跨文化节日比较研究,提炼中华节庆体系的独特性;三是探索元宇宙等新技术场景中的节日仪式创新。唯有在守护文化根脉与拥抱现代性之间找到平衡点,才能让古老的时间智慧继续照亮现代人的精神家园。

这幅穿越千年的节日图谱,既是解码中华文明的密钥,也是构建文化认同的基石。从历法智慧到建构,从审美创造到现代转化,传统节日始终扮演着文化容器的角色,将集体记忆转化为持续的文化生产力。在全球化与数字化的双重语境下,如何激活这个文化基因库,将决定我们能否在时空重构中延续文明的血脉,这正是当代人需要共同解答的时代命题。