2020年9月1日晚8点,一场跨越时空的“课堂”在央视综合频道与全国中小学的屏幕上同步开启。这场以“少年强,中国强”为主题的《开学第一课》,不仅打破了传统课堂的边界,更以抗疫英雄的真实故事、科学精神的深刻诠释,为全国青少年带来了一场关于生命、责任与未来的启蒙教育。当钟南山院士在屏幕中掷地有声地说出“人的命是最重要的人权”时,无数观众为之动容——这不仅是一堂开学课,更是一部凝聚民族精神的时代启示录。

生命至上的价值启蒙

2020年的《开学第一课》,首次将公共卫生危机转化为深刻的生命教育素材。节目中,84岁的钟南山院士以武汉封城的76天为切入点,用“减少70万人感染”的数据揭示了中国抗疫决策背后的生命:“保住了这么多人的命,就是我们最大人权的表现”。这种将个体生命价值与国家命运相联结的阐述,让抽象的人权概念具象化为每个家庭的平安灯火。

身患渐冻症的武汉金银潭医院院长张定宇,用蹒跚却坚定的步伐诠释了生命的另一种维度。当他说出“生命就是珍惜每一刻”时,镜头转向曾住满患者的武昌方舱医院——这个空间承载的不仅是医疗救治,更见证了在死亡阴影下依然蓬勃生长的希望。张文宏医生则以“健康成长比成绩更重要”的朴素真理,将健康生活方式细化为十条可操作的行为指南,让生命教育从理念落地为日常实践。

抗疫精神的集体共鸣

节目通过“云课堂”技术,将北京主会场与武汉分会场连成情感共振的网络。陆军军医大学毛青医生与张定宇的“击肘礼”,再现了抗疫前线最动人的问候方式;北大援鄂医疗队“90后”党员的集体亮相,印证了习近平总书记“新时代青年堪当大任”的评价。这些细节构建起一个立体的精神图谱:从除夕夜解放军医疗队“神兵天降”的震撼,到外卖小哥为医护人员送餐的温暖,每个普通人的坚守都在诠释“团结”的真谛。

张伯礼院士从甲骨文中“隔离防疫”的记载讲到现代方舱医院的智慧,揭示出抗疫精神的文化根脉:“中华民族是在磨难中成长起来的英雄民族”。这种历史纵深感,让抗疫叙事超越了个体英雄主义,升华为民族集体记忆的传承。而陈薇院士团队“除了胜利,别无选择”的疫苗研发誓言,则将科学家的担当与国家的战略意志熔铸成攻坚克难的利剑。

科学力量的青春传递

北斗三号总设计师谢军的登场,将课堂延伸到浩瀚星空。通过讲述北斗系统在火神山医院建设中的精确定位、在物资运输中的路径优化,抽象的科学原理转化为守护生命的“千里眼”。这种具象化的科学叙事,打破了“高冷”的学科壁垒,让青少年直观感受到科技如何成为“护佑生命的铠甲”。

节目中更具创新性的是知识传递方式的变革。当张文宏用动画演示“洗手七步法”,当抗疫护士通过虚拟现实技术重现ICU场景,科学普及突破了传统说教模式。这种沉浸式教育不仅增强了认知效果,更在少年心中播下了“敢实践、敢创新”的种子。正如参与云连线的湖北考生王睿,在收到北大医学部录取通知书时所说的——科学精神需要代际接力。

教育形态的破界重构

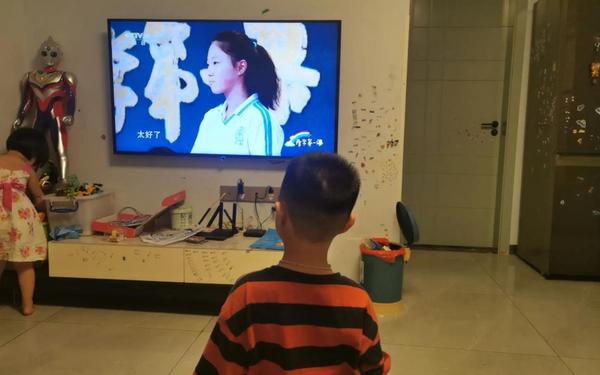

这场持续12年的教育品牌,在2020年实现了从内容到形式的双重突破。制作团队历时数月修改30余版方案,18次审片打磨,甚至远赴广州录制钟南山的工作场景,只为确保每个故事的真实感染力。技术层面,“云课堂”让武汉方舱医院与北京演播厅隔空对话,120名武汉学生的“表情库”被精准捕捉,使集体情绪成为最生动的教学语言。

更深层的创新在于教育理念的升级。当课堂从教室扩展到全民屏幕,当教师角色由抗疫英雄共同承担,传统教育的时空边界被彻底打破。这种突破不仅体现在1.2亿中小学生同步观看的数据上,更反映在节目播出后全网28.4亿的话题阅读量中——教育真正成为了全民参与的社会议题。

这场特殊的《开学第一课》,以抗疫实践为教材,以民族精神为内核,构建了新时代国民教育的新范式。它证明:当教育敢于直面真实的历史现场,当知识传递与价值塑造深度融合,就能激发出“少年强则中国强”的磅礴力量。未来,如何将这种危机应对转化为持续的教育资源,如何在常态化防疫中深化生命教育、科技教育,仍值得教育工作者深入探索。正如节目总导演田梅所言:“我们需要为孩子们构建积极向上的世界图景,让‘你怎样,中国便怎样’成为代际传承的精神密码”。这或许正是这场开学第一课留给时代的最深启示。