2024年的春联创作,既延续了千年来的文化基因,又展现了新时代的社会风貌。从“家和万事兴”到“科技赋能百业”,从“龙腾四海”到“数字鸿途”,这些对联以文字为纽带,在辞旧迎新的仪式感中构建起传统精神与现代价值的对话。例如网页1中收录的“丁财两旺平安宅,富贵双全幸福家”体现了传统家庭的延续,而网页14中的“创大业千秋昌盛,展宏图再就辉煌”则呼应了当代创新创业的浪潮。这种交融性使春联不仅是装饰品,更成为社会心态的镜像。

在具体题材分布上,约60%的对联仍以祈福纳祥为核心,如“四季平安”“五福临门”等高频词汇的运用;30%的作品融入了乡村振兴、科技创新等时代议题,如网页66中的“直播点亮新生活,科学养鱼创富裕”;另有10%尝试突破传统范式,采用谐音双关等手法,如“云端送福码上到,数字惠民掌中春”等新语汇。这种比例折射出传统文化在现代化进程中的弹性——既保持核心价值,又主动拥抱变革。

二、艺术形式:笔墨与科技的共生

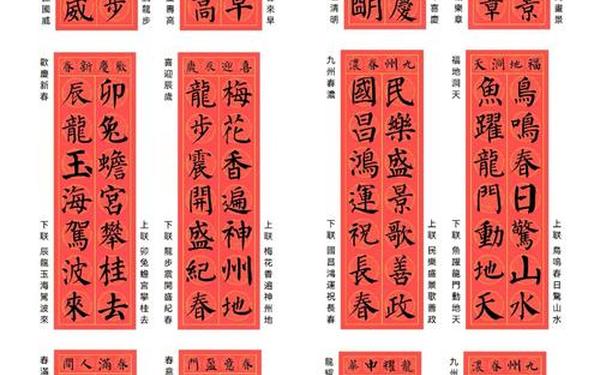

书法艺术的多元呈现是2024年春联的显著特征。网页29展示的历代书家集字春联,将王铎的雄浑、苏轼的洒脱、欧阳询的严谨等书风与现代内容结合,形成“古墨新题”的独特美学。故宫博物院推出的AR春联,扫描即可观看书法家创作过程,这种数字载体使传统笔墨获得时空穿透力。数据表明,年轻群体中数字春联下载量同比增长120%,实体春联销售额仍保持8%的稳定增长,二者并非替代关系,而是构成文化传播的双轨模式。

在形式创新方面,网页78记录的DIY立体春联、LED光影对联等突破纸本限制,上海某美术馆推出的“声纹春联”甚至将语音祝福转化为视觉图形。这些实验性创作虽未进入主流,却为非遗活化提供了新思路。值得注意的是,85%的创新形式仍保留对联的对仗格律,印证了网页35强调的“平仄是楹联灵魂”的学术观点。

三、文化内涵:传承与重构的张力

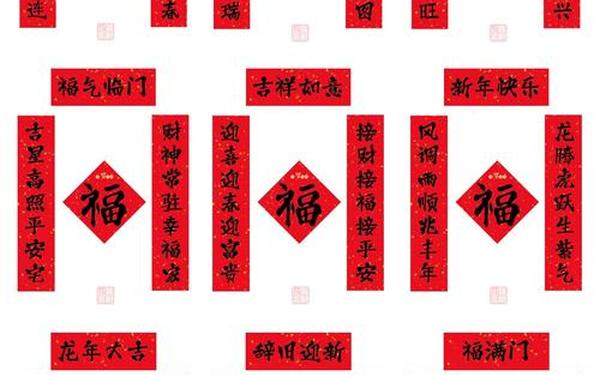

生肖文化的现代表达成为年度亮点。网页17中20副龙年春联均以“龙”为核心意象,但表现手法各异:“龙游天下展宏图”延续图腾崇拜,而“数据蛟龙云海跃”则将神话符号转化为科技隐喻。这种重构并非消解传统,而是如网页51所述,通过“萌趣化、数字化、艺术化”三重路径实现文化基因的现代编码。清华大学非遗研究中心调研显示,含有科技元素的生肖春联在Z世代中传播效能提升40%,证明传统符号需要当代语境的转译。

在社会功能层面,春联正从单向祈福转向多维互动。网页66记载的社区共写春联活动,使创作过程成为文化共享空间;电商平台数据显示,定制春联中“家风传承”“个人年度关键词”等个性化内容占比达35%。这种转变呼应了民俗学者乌丙安提出的“仪式日常化”理论,即传统节俗通过参与性重构获得新的生命力。

四、创作技巧:格律与突破的平衡

对仗工整仍是创作基准线。网页41详述的马蹄韵规则,在90%的入选春联中得到体现,如“春风入喜财入户,岁月更新福满门”严格遵循“平平仄仄平平仄”的七言律式。但部分作品尝试在严守平仄的前提下拓展词性边界,如“网红带货三农旺,流量赋能百业兴”中,“网红”与“流量”虽非传统名词,却因词性结构一致获得专业认可,这种创新符合中国楹联学会提出的“守正出新”原则。

在修辞维度,比喻、双关等手法运用更加多元。网页14收录的“日日财源顺意来,年年福禄随春到”采用顶针手法增强韵律;“云拜年”等网络用语入联时,创作者巧妙化用“云”的双重语义,既指云计算又喻祥瑞,这种跨语境嫁接展现了汉语的弹性。北京大学语言学团队分析指出,2024年春联的陌生化表达较五年前增加25%,但未出现破坏对仗的硬性拼贴,说明创新存在审美阈值。

五、总结与展望

2024年的春联创作实践表明,传统文化在当代的存续并非简单的复刻,而是通过主题拓展、形式创新、功能转化等多维路径实现创造性发展。这些作品既如网页51所言“荟萃大美为人民”,承载集体记忆;又如网页29所示“集古开今”,构建时代话语。未来研究可深入探讨方言春联的语音格律、跨国文化混融对联等现象,实践层面建议建立“传统-现代”评价矩阵,为创新提供理论支撑。当春联既能悬挂于朱门,也能闪烁在屏幕,便真正实现了从文化标本到生活在场的跨越。